活躍する女性研究者

法文学部

兼城 糸絵かねしろ いとえ

人文学科 准教授

これまで本を読むことによって得た知識や考え方に助けられたことが幾度となくありました。

Profile

東北大学大学院 環境科学研究科 博士後期課程 単位取得退学 博士(学術)

2013年より鹿児島大学法文学部に着任

- 趣味

- 読書とラジオ・ポッドキャストを聞くこと。

- 高校の部活

- バレー部

また、ジャンルを問わず本を読むことが好きだったので、暇さえあれば本を読んでいました。 - 出身県

- 沖縄県

現代中国における人の移動と社会変化

私の専門は文化人類学です。文化人類学とは、文化の多様性を通じて人間社会について考えることを目的とした学問です。文化人類学の場合、研究者が現地に出掛けていってその文化の担い手たちと直接対話するという調査方法を採ります。いわゆるフィールドワーク(現地調査)です。文化人類学のフィールドワークの場合、長期にわたって現地で生活しながら、その地域の文化をじっくり学んでいくことが特徴です。具体的で複雑な現場をミクロな視点からみていくことで、数値などに還元できない人々の生き方に迫ることができるのも文化人類学の魅力のひとつといえます。

私自身は主に中国福建省をフィールドとして人の移動と社会変化に関する研究を行っています。現在、世界各地に華僑華人と呼ばれる人々が暮らしていますが、それらの方々の大半は中国大陸に出自を持つ人々です。私はそのうち、1980年代以降に海外に移動した人々と彼らの故郷(すなわち中国本土)との関係について研究しています。 福建省は「華僑華人のふるさと」と称されるほど、海外移民が多い地域として知られています。私がフィールドワークの場所として選んだとある農村も同様に海外へ移民する人が多くいました。この村では、改革開放を迎えた頃(1980年代〜)から海外での出稼ぎを目的とした不法移民が急激に増え始めました。彼らの主な行き先はアメリカ本土でしたが、他にも日本やカナダを目指す人もいました。彼らが海外で稼いだ金銭によって、故郷に残った人々の暮らしも徐々に変化していきました。海外からもたらされた「富」やある種のグローバル化が地域の文化をどのように変えたのか(あるいは変えなかったのか)という問題について、故郷で暮らす人々と海外で生きる人々が織りなす関係を検討しながら考えてきました。

また、鹿児島大学に着任後は中国での調査研究をすすめる傍ら、奄美群島でもフィールドワークを行っています。私が学生時代に奄美大島での調査実習に参加していたこともあり、改めて奄美群島の研究をしたいと考えたからです。個人で行っている研究としては、島嶼地域で進む過疎化や高齢化と地域文化の関わりについてです。特に、過疎化が進む中、祖先祭祀をめぐって人々がどのように対応しているのかを検討しています。それ以外には、法文学部や教育学部の教員や学生とともに奄美群島の戦争遺跡に関する調査を実施しています。私はそのうち主に戦時下の島の人々の暮らしについて関心をもっており、2019年から奄美大島や加計呂麻島、徳之島において学生とともに聞き取り調査を実施してきました。

教育学部

祁 白麗き はくれい

学校教育教員養成課程 助教

これまでの出来事に囚われ過ぎず、これからの⼈⽣を、⾃分の本⾳に従って選択しながら歩み続けることはもっと重要です。

Profile

学歴

- 2018年4⽉

- 京都⼤学⼤学院教育学研究科 修⼠課程 教育学環専攻⼊学

- 2020年3⽉

- 京都⼤学⼤学院教育学研究科 修⼠課程 教育学環専攻 修了(修⼠(教育学))

- 2020年4⽉

- 京都⼤学⼤学院教育学研究科 博⼠後期課程 教育学環専攻 進学

- 2023年5⽉

- 京都⼤学⼤学院教育学研究科 博⼠後期課程満期退学

職歴

- 2020年4⽉〜

- 2022年9⽉

- ⽇本学術振興会 特別研究員(DC1)

- 2022年10⽉

- ⿅児島⼤学学術研究院法⽂教育学域教育学系 助教

- 高校の部活

- ⾼校の時、部活動をまともにやっていなかったですが⼀応英語部に所属していました。⼤学の時は、⾃然観察と野外活動を中⼼に⾏うサークルに参加していました。

- 出身県

- 中国⼭⻄省

⼤学(浙江⼤学、中国浙江省杭州市)卒業まで中国で教育を受けてました。

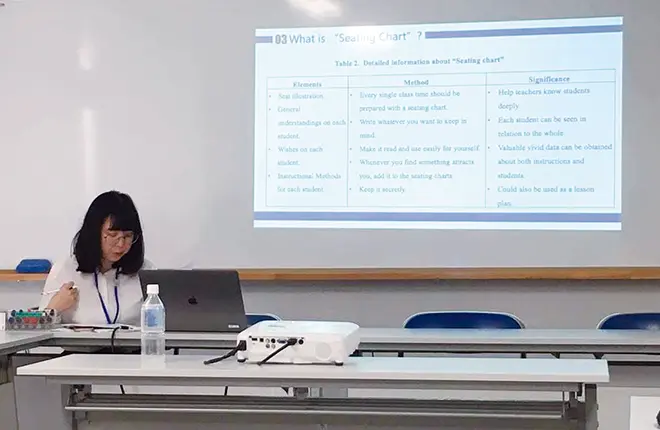

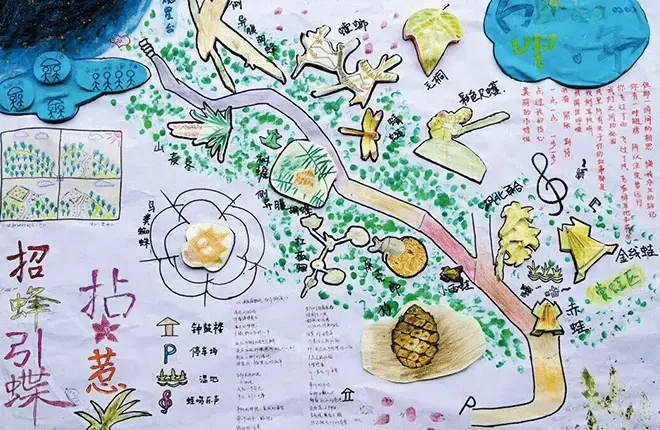

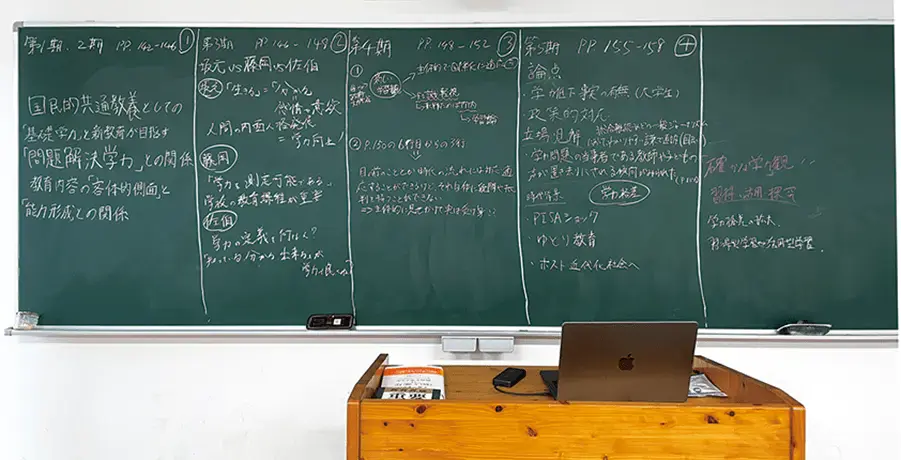

⽇本における地域に根ざす環境教育の理論と実践

私の専門分野は、教育方法学とカリキュラム研究です。これまで、⽇本における環境教育(1960s 〜1990s)の理論と実践について研究してきました。 私の研究を進める上で重要な視点となるのは、教育(⽅法)学の⽴場から環境教育を捉えることと、学校教育の領域から地域に根ざす環境教育を考えることです。具体的には以下の2つです。

- 1)⽇本独⾃の環境教育の蓄積に貢献してきた個々の研究者や実践者の環境教育論を、彼、彼⼥らの地域観(論)や、教育観(論)、学習観(論)などを踏まえて検討すること

- 2)それぞれの環境教育論は、具体的にどのように学校教育の中に実現されていたのかを実践に即して検討すること

今までの研究では、1960 年代から⾏われてきた⽇本独⾃の環境教育的な理論と実践を分析することによって、「地域に根ざす環境教育」という中⼼概念を追究してきました。具体的には、教育学研究プロパーの、藤岡貞彦・中内敏夫・⼤⽥堯の所論を地域に根ざす環境教育における3つのアプローチ(藤岡:運動的アプローチ、中内:⽂化的アプローチ、⼤⽥:⽣命的アプローチ)として検討してきました。そして、彼らが関わりを持っていたいくつかの教育実践を詳しく検討することによって、その意義と課題を明らかにします。最後に、その三者が共有する論点や、互いのつながりを検討することによって、⽇本の環境教育の実践にどのような⽰唆を与えうるのかを明らかにすることを⽬指します。

その他、「エコペダゴジー(ecopedagogy)」という新しい概念(R.V.カーン、G.W.ミシアゼク、R.ホンの三⼈の所論を主に参照)を通して欧⽶における環境教育の研究動向を追ってきました。その中で、歴史的背景が異なるものの、欧⽶における近年の研究動向が⽇本独⾃の環境教育の系譜と重なる論点が多数あり、学校教育を問い直す点において両⽅とも環境教育をより広い概念として捉えていることを明らかにしました。

理学部

田中 恵理子たなか えりこ

理学科 助教

学問に性別は関係ありません。

自分の性別に惑わされることなく、行きたい道をしっかり進んでください。

Profile

高校時代はかなり灰色でした。中学時代の友人たちと離れてしまい、真面目な校風になじめず、1年半くらい不貞腐れて過ごしました。途中から一匹狼を気取るのが辛くなり、ブラスバンド部に入ったり、演劇部や美術部のクラスメートを手伝ったり、文学に詳しい友人を作ったりしました。理系科目が好きでしたが、人文系や芸術系にも憧れがあり、今もそれは変わりません。

ピアノにもはまっており、当時1日3時間くらい弾いていました。そんなだったのでほとんど勉強はしていませんでした。それを今とても後悔しています。高校の時にもっと勉強しておけばよかった…学問と芸術は人間を芯から支えてくれる土台であり支柱だと、年を重ねるごとに思います。

もともとこの世界の仕組みに興味があって、それは宇宙論や素粒子論の分野だろうと思ったので、大学では物理学を専攻しました。様々な紆余曲折のあと、物理学の博士を修めましたが、日本で就職先がなく、海外を放浪しているうちに、チェコの大学で今度は数学の博士を修めることになりました。自然法則のより基礎的なところを知ろうとすればするほど、どんどん数学になってくるので、興味のあることに向かっているうちにいつの間にか数学になっていた、という感じです。数学が実体をまとって結晶化しているのが自然法則であり、この世界なんだろう、という少々ロマンチックな世界観を持っています。

とても難しいけれど、世界の秘密を探っているような、唯一無二の気分を味わえるのが、こうした研究の醍醐味です。皆さんも味わってみませんか?

一般相対論における拡張した物体の運動論あるいは、ローレンツ多様体を底多様体とするジェットバンドル上のマルチベクトルを用いた変分法

研究タイトルに「あるいは」とあるのは、実際には同じことを別の言葉で表しているからです。前者は現実に存在する問題を物理学の言葉で表現していて、後者はそれを数学的な問題としてとらえ、数学の言葉で表現しています。このように、現実の問題がどのような抽象的な数学の枠組みに収まり、どのような数学の力を用いて解けるか、あるいは解けないか、を考えるような研究をしています。

「拡張した物体」というのは、質点では表せない物体全てを表します。皆さんが鉛筆やフリスビーを投げる時、それは拡張した物体を投げています。高校ではボールを投げた時の運動を学んだかと思いますが、その時にはボールには体積がないと仮定して質点で近似していたかと思います。地球上でボールを投げると、風があまり強くないときには、投げた軌道は放物線に近くなりました。こうした質点に近似できる運動に比べて、拡張した物体の運動はもっと複雑になるだろうということは、直感的にもわかるのではないでしょうか。

数学では質点の運動は、座標空間(2次元なら座標平面)上の点の軌跡として表します。例えば測定の開始時刻を0秒、終了時刻をT秒、測定開始から何秒経過したかをtという実数で表したとすれば、数学における軌跡とは、[0,T]区間の実数すべてに対して座標空間の点、つまり3つの実数を定める対応であるということになります。

では、拡張した物体の運動はどうでしょうか。ボールを質点に近似したように、簡単のため鉛筆やバトンのような細長いものを1次元的な線分[a, b]に近似して表すことが考えられます。しかし、実はこれよりもっと簡単な記述の仕方があります。まず次のような新しい空間を考えます。この空間は座標空間を2乗したような空間で、この空間から1つ点を取ってくると、この点には位置だけでなく、さきほどの線分と同じ長さと方向を持つベクトルの情報が含まれています。つまり、各点が6つの実数で決まるような空間です。この空間での曲線は現実世界での鉛筆の動きをより簡単に記述することができます。

もっと複雑な、例えばトランプのカードのような四角形の物体はどうでしょうか。これを表すためにはベクトルの概念を拡張した、2-ベクトルと呼ばれるものを使う事ができます。より高次元では高次元のk-ベクトルを考えることができます。これがマルチベクトルです。

次に「一般相対論における」とはどういう意味でしょうか。一般相対論では、空間と時間を含めた時空内の2点間の距離が保たれるような対称性が現れます。このような対称性を実現する数学的構造はローレンツ多様体と呼ばれます。我々は物体を空間の中にあるものとしてしか、なかなか実感としてとらえることができませんが、鉛筆が空間で静止していても、時間方向には存在し続けているので、時間方向の軸を考えれば、鉛筆は時空内では長方形のような形になるので、2ベクトルで表すことができます。ローレンツ多様体やマルチベクトルを用いた運動の記述はほとんど自動的に幾何学的な精密さを持つ理論になります。物体の運動のような自然界の法則の裏に、こうした幾何学が背景にあることは、とても不思議で面白いなと思って研究しています。

歯学部

池田 菜緒いけだ なお

歯学科 助教

自分の興味のある分野で研究をしたり、講義や演習等を受けるもので普段の授業の内容から応用までさまざまな知識を得たり体験をする機会が得られます。

Profile

大学院卒業後

- 2023年8月

- 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 修了

- 2023年9月

- 鹿児島大学医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学講座

口腔顎顔面補綴学分野 助教

- 趣味

- K-POPを聴くこと

神社巡り、温泉めぐり - 高校の部活

- 吹奏楽(トランペット)

- 出身県

- 石川県

- 鹿児島大学、歯科に興味をもったきっかけ

- 矯正治療を機に歯科に興味を持つようになりました。もともと南国に憧れがあり、鹿児島大学歯学部のオープンキャンパスに参加したのがきっかけで鹿児島に住みたい!と思うようになりました。

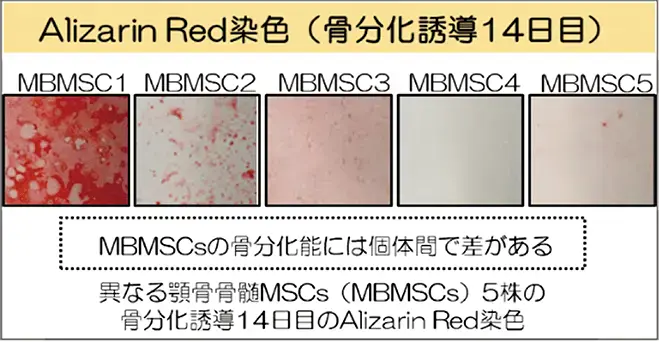

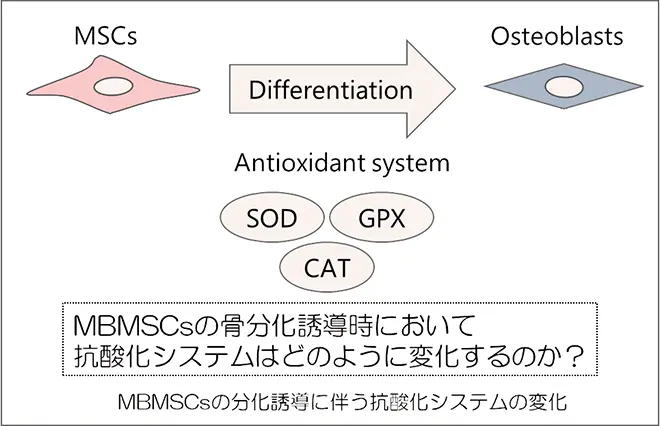

顎骨骨髄由来間葉系幹細胞(MBMSCs)を用いた骨再生治療の実用化に向けて

間葉系幹細胞(MSCs)は骨髄、脂肪、歯の組織、皮膚などさまざまな組織に存在し,自己複製能ならびに多能性を持つことから再生医療での応用が期待されています。 歯周炎による歯の喪失や抜歯後の期間が経過している症例では、顎堤の吸収が大きい場合があり、インプラント治療を行う場合には、補綴学的に理想的な位置における骨量が不足している場合が多く、しばしば不足した骨を補うための骨造成が必要となります。我々が使用する顎骨骨髄中に存在するMSCsであるMBMSCsの採取は、インプラント埋入窩より無侵襲に採取可能であるため患者にとって負担が少なく、他の由来のMSCsの採取方法と比較して低侵襲であると言えます。しかし、骨再生医療へのMBMSCsの応用に向けては、当分野の先行研究でMBMSCsの骨分化能は細胞ロット間で大きく異なり、一定の骨形成効果が得られないことが課題となっています。MSCsを効率よく特定の機能細胞へ分化させる方法について国際的にも十分に明らかになっていません。

MSCsの分化にはミトコンドリア機能の活性化が重要であり、より高いエネルギー需要に応じてミトコンドリア呼吸機能が増加し、ミトコンドリア生合成が増加するとされています。その結果、ATP産生の副産物である活性酸素種(reactive oxygen species:ROS)が大量に生成されます。高レベルのROSはMSCsを脂肪細胞へ分化促進し、低レベルのROSは骨形成を促進するとされており、ROSを除去するはたらきを持つ、抗酸化酵素のスーパーオキシドジスムターゼ(SOD)やカタラーゼ(CAT)が骨分化誘導時に有意に上昇し、ROSレベルの低下をもたらすことが報告されています。

このことから、MBMSCsにおいても骨分化誘導時にミトコンドリア呼吸が優位となることでROSの蓄積を防ぐために、ミトコンドリア生合成と抗酸化防御システムの間で協調的な制御がはたらくことが予想されます。本研究では抗酸化レベルの調整により骨分化能および骨形成能を高めたMBMSCsを移植することで、治療効果を高め、細胞ロット間による影響を軽減し、骨再生治療効果をより安定したものにしたいと考えています。

工学部

松鵜 さとみまつう さとみ

建築学科 助教

工学は、『科学技術を通して人々を幸せにすること、豊かにすること。

社会の役に立つものを提供する』学問です。

Profile

福岡県出身

2010年 北九州市立大学大学院国際環境工学研究科環境工学専攻博士後期課程修了 博士(工学)

久留米工業大学工学部建築・設備工学科講師を経て、2014年より現職

専門分野:建築環境工学、建築設備工学、衛生工学

趣味は料理です

季節の果物を使ったジャムやシロップを作ったり、秋だと「栗の渋皮煮」など、ちょっと面倒くさく手間がかかるものを作ることが、休日の楽しみです。最近のお気に入りは自家製甘酒で、実家近くの酒蔵から糀を取り寄せて作ることもあります。基本的にはズボラで面倒くさがり(よく言えば「省エネ人間」)なので、日頃は1つのお鍋でおかずを2品作ったり、手抜きをしつつも美味しく見栄えの良い料理作っています。

高校時代は、病気のため3つの高校を渡り歩きました

3校目の高校(単位制・通信制)では、学校がない日に親族が経営する水道・ガス工事店で仕事を手伝いながら、今の専門分野である建築設備を勉強し始め、様々な資格試験を受けていました。

快適性×省エネルギー×コスト×衛生みんなが「三方よし」で暮らせる空間を目指しています。

建築設備とは、建築物の空調や水回り、照明や電気など、暑さ寒さをしのぎ、快適に過ごすために欠かせない設備です。近年、建物内の環境は、エアコン等の空調機器の導入や高気密・高断熱化などが進み、昔よりも快適になっています。建物内が快適な環境になったことで、人間にとって有害な生物にとっても生存しやすい環境となり、それらが増殖することで人間の健康に影響を及ぼすことも増えています。

さらに、建築設備を適切に維持管理ができていないことで、カビやレジオネラ属菌(温泉などの浴場やプール、加湿器等の人工的な環境水中で増殖し、そのレジオネラ属菌で汚染されたエアロゾルの吸引などによりレジオネラ症に感染し、最悪の場合は死亡する)等の微生物によるトラブルも増えています。

私は、建物内(特に建築設備)が発生源や汚染源となる微生物汚染対策をどうするか、省エネルギーで快適な居住環境と健康や衛生の両立などについて主に研究をしています。

1)アースピット(地中熱利用外気導入システム)における微生物汚染に関する研究

アースピットとは、室内に導入する外気を、地下のピットと呼ばれる空間に通すことで、地中熱による予冷・予熱を行い、外気導入時のエネルギー損失を減らすシステムです。

例えば、九州だと真夏には最高気温が35℃位になります。でも地中は17℃位のほぼ一定に保たれています。そこで、地下に空気を通すことで、機械を使わなくても空気温度を25~30℃くらいまで下げることができるため、低コストでかつ省エネルギー効果が高いことで、注目されています。

一方で、外の高温・多湿の空気を冷やすことで、さらに高湿度状態になり結露しやすく、外からは土埃と一緒にカビの元などの微生物も入ってきます。夏にはアースピット出口の空気温度は25~30℃、相対湿度が70~100%位になりますが、この温湿度域はカビの増殖に適した温湿度とほぼ同じとなり、健康面や衛生面が問題になります。

省エネルギーも、コストの節約も大切なことですが、同時に中で暮らす人にとっての健康も忘れてはならないことです。

私はアースピットを導入した施設について、空気中の微生物を定量・定性分析をし、維持管理をどうするか、許容できる範囲がどこなのかについて研究をしています。

2)給排水衛生設備の節水(省資源)化と水質汚染に関する研究

給排水衛生設備(建物の水回り)は、衛生機器の節水・節湯が飛躍的に進み、大便器の洗浄水も50年前に比べて約80%少なくなり、節水・節湯仕様の水栓やシャワーをはじめ、トイレ擬音装置などの商品も数多く普及しています(図1)。さらに、過去に大渇水を経験し、自然環境保護等の社会的要求から中水(下水処理水)の利用も大都市圏を中心に増え、時代とともにライフスタイルも変化し、水道(飲用)水の使われ方も変化しています。

給排水衛生設備(建物の水回り)は、衛生機器の節水・節湯が飛躍的に進み、大便器の洗浄水も50年前に比べて約80%少なくなり、節水・節湯仕様の水栓やシャワーをはじめ、トイレ擬音装置などの商品も数多く普及しています(図1)。さらに、過去に大渇水を経験し、自然環境保護等の社会的要求から中水(下水処理水)の利用も大都市圏を中心に増え、時代とともにライフスタイルも変化し、水道(飲用)水の使われ方も変化しています。

しかし、給排水衛生設備の設計法や、設計に使われる原単位は70年以上大きな変化がありません。

給排水衛生設備は他の建築設備と異なり、病原性微生物による汚染、化学物質による汚染、人の故意による汚染などの脅威に常にさらされているため、衛生管理への配慮は欠かせません。そのため、水道法をはじめとするルールがありますが、実際はルールの本質やその経緯を知らずに、省エネルギーや節水のためなどといってルールが守られていなかったりする現状があります。

私は新しい衛生機器、建物の改修工事前後やライフスタイルの変化(例えば、新型コロナウイルスによる在宅勤務やオンライン講義)等で、水道水の使用量と水質の変化等を調べ、どのように維持管理していくかを研究しています。

*写真引用/TOTOサニテクノ株式会社「商品の歴史~TOTO大便器の節水の歴史~」

https://tst.jp.toto.com/index.php/product/history(2023年11月5日閲覧)

農学部

安田 悠子やすだ ゆうこ

農学科 助教

進路あるいは人生を考えるうえで、人や物事との出会いの中で生まれる自身の感覚と、自分の考えを持つことを大切にしてほしいです。

Profile

2013年4月 −2018年9月

九州大学大学院 生物資源環境科学府 環境農学専攻 博士後期課程(2018年9月学位取得)

2018年10月−2019年9月

秋田県立大学 木材高度加工研究所 特任助教

2019年10月−2022年9月

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 林木育種センター 育種部育種第一課 基盤技術研究室 任期付研究員(テニュアトラック型)

2022年10月−2023年3月

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 林木育種センター 育種部育種第一課基盤技術研究室 育林学研究室 研究員

2023年4月−現在 鹿児島大学 農学部 助教

- 趣味

- 旅、読書、映画鑑賞、縦走、スキー、あかべこ関連物の収集、植物・木造物の観察

- 高校の時に頑張っていたこと

- 吹奏楽部、英語関連の勉強

- 出身県

- 宮崎県

私の研究分野の専門は、主に樹木生理生態学、木材解剖学、森林生態学、林木育種学です。

ここでは、私が現在取り組んでいる研究の概要をご紹介したいと思います。現在取り組んでいる研究テーマは大きく分けて下記の4つとなります。

1)森の中の暗い環境での木の形の変化と年輪形成との関係に関する組織生理学的研究

樹木にとって光は不可欠の資源であり、樹木個体に当たる光の減少(被陰と言います)は樹木の成長を抑制します。森の中での被陰の影響は、天然林内では種内および種間の競争、人工林においては生産される木材のバイオマスに影響を及ぼすため、被陰に対する樹木の成長応答を理解することは科学的な知見に基づいた森林管理を行っていく上で不可欠です。光環境に対応した樹形の可塑性(相対的に細くなったり、太くなったり、伸びたりあまり伸びなかったり)を制御する機構を解明することは、光環境の制御に基づく適切な森林管理を行うための重要な基礎知見になります。

2)ブナの樹幹の通水構造・通水機能の地理的変異に関する研究

ブナは日本海側に広く分布していますが、その木部組織構造、特に水を運ぶ道管密度や道管サイズの地理的変異については明らかにされていません。仮説としては降雨が少なければ道管径が小さくなったり材密度が高くなることが予想されますが、日本で単一樹種を用いた広域での比較試験は実施されていません。そこで日本各地で採取されたブナサンプルの横断面画像の解析を行い、ブナの水移動を規定する道管のパラメータ(道管の直径や年輪内の形成頻度)に地理的変動が生じるのか、また生じた場合はその要因を明らかにすることを目的としています。

3)二次林内で生育する広葉樹種の不連続輪の発生機構の解明

元々天然生林だった森から薪炭用の薪等を得るために、人が樹木を伐採したりして手を入れた林を二次林と呼びます。薪炭材としてコナラやクリなどの広葉樹種が利用されますが、これまでの研究で、二次林内に生育する樹木個体の7割程度で、幹の円板を調べると横断面から見ると途中で途切れてしまう年輪(不連続輪と呼ばれる)が形成されることを明らかにしました。年輪の形成はよく知られた現象ですが、不完全な年輪ができるメカニズムを明らかにしたいと考えています。

4)スギの木材密度の改良に向けた材質育種に関する研究および画像解析ソフトを用いた木材密度関連形質の評価技術の開発

木材品質の重要指標「容積密度」は、樹木の肥大成長に伴って形成される年輪と関係しています。スギの容積密度の遺伝的改良を効率的に進めるため、年輪構造の中でどの形質が大きく寄与しているのか、その寄与度が樹齢とともにどのように変化しているのかを調査しています。また、現在、年輪構造を構成する形質をより詳細に評価するため、細胞の壁厚や細胞内腔径等の細胞レベルの表現型データを大量に取得する技術の開発を試みています。

また、今後取り組もうとしている研究テーマとして、以下の3つがあります。

- 温帯域・亜熱帯域にかけて生育する広葉樹種の樹形形成パターンと樹体内の水移動機能の地理的変異に関する研究

- 樹木の軸方向柔細胞が樹種の発根特性に与える影響の解明~挿し木適正の高い樹種はどうして発根しやすいのか?

- 九州地方のスギ在来品種(メアサやイッポンスギ、キジン等)の形質特性の解明

実を言いますと、私は2023年の4月に鹿児島大学の教員になりました。これを機に、鹿児島の森林生態系の理解や林業(とくに造林・育林施業)に関する研究を展開していきたいと思い、予備実験と調査を粛々と進めているところです。

水産学部

加藤 早苗かとう さなえ

水産学科 准教授

水産学部は幅広い学問研究分野をカバーする学部です。自分のやりたい事を探し求めている方はきっと興味の持てる分野に出会えることでしょう。

Profile

1994年北海道大学大学院水産学研究科博士後期課程修了 博士(水産学)

日本人女性初の水産学博士です!

そのぐらい、水産学分野では女性研究者は少なかったため、卒業後は比較的女性研究者の多かった医薬分野の研究員となりました。

理化学研究所国際フロンティア研究員、NEDO産業技術研究員を経て、旭川医科大学医学科の教員となりました。その後、2016年に旭川より2500km 南下して、鹿児島大学水産学部教員となりました。

札幌生まれ、札幌育ち

高校では読書感想文と数Ⅰが得意でしたが、成績は中の上で、すごく良いわけでも、悪いわけでもありませんでした。

高校で楽しかったのは友達と過ごした放課後。音楽やライブ(ロック)が好きで、好きなミュージシャンを追っかけていました。

英語が不得意だったので、文系ではなく理系を選択しましたが、実は理系も英語が必要でした。今考えると、不得意な科目を避けるのではなく、好きな科目を選択理由にした方がよかったと思います。(いずれにせよ、理系の方が合っていたと思います)

大学教養まで札幌(自宅生)でしたが、学部が函館(札幌からの距離300km)のため自宅外生となり、貧乏でしたが、楽しい大学生活を送りました。

青い血の科学

皆さんは血液の色は赤だと思っていませんか?実は、生物の中で赤い血を持つのはセキツイ動物とごくわずかの無セキツイ動物にすぎません。多くの無セキツイ動物の血は青いか、あるいは無色透明で、生物種の数で比較すると、赤い血の生物の数よりずっと多いのです。

では、赤い血と青い血では、どちらの方がより進化した血液だと思いますか?多くの人は赤い血だと答えることでしょう。しかし、赤い血と青い血はそれぞれ別の進化をたどっているため、例えば赤い血は青い血から進化した、ということは言えません。また、どうして脊椎動物の血が赤いのか、それを明解に説明することはできていません。

私は青い血と赤い血の性質の違いを調べ、比較することで、それぞれの血を持つ生物の特徴をとらえたいと考え、青い血の研究をしています。

赤い血の成分としてヘモグロビンが知られていますが、ヘモグロビンは鉄を結合したタンパク質です。一方、青い血の成分はヘモグロビンではなく、ヘモシアニンという銅を結合したタンパク質です。ヘモシアニンというタンパク質はとても大きな分子で、どのくらい大きいかというと、自然界のタンパク質の中で最も大きい分子のひとつに挙げられるほどです。私は国内外の研究者と共同で、イカの血に含まれるヘモシアニンの分子構造を研究し、詳細な構造を知ることができました。現在は、このタンパク質の生理機能を詳しく調べています。例えば、イカとタコの血を比較したり、もっと多くの無セキツイ動物の青い血を比較して、青い血の特徴を見つけようとしています。近い将来に、赤い血と青い血の進化の過程を知ることができたらいいなと希望しています。

お刺身の科学

私たちが食べているお刺身は、医学的には筋肉です。つまり、私たちは魚介類の生の筋肉をお刺身として食べているのです。新鮮で美味しいお刺身を食べるためには、魚介類の死後も筋肉を新鮮に保つことが重要なのです。お刺身の美味しさを科学するということは、魚介類の死後変化を科学するということなのです。

そのためには、筋肉の構造や分子を知り、筋収縮のメカニズムを理解する必要があります。さらに、死後変化は様々な条件、例えば魚介類が健康かどうか、どのような餌で育ったか、生息環境、漁獲方法、保存方法、保存温度、保存時間等の影響を強く受けることが判っています。これらを網羅的にコントロールすることで、美味しいお刺身を提供することが可能となるのです。

私は鹿児島の魚介類を新鮮で美味しい状態で日本各地や海外に提供するための研究を行っています。

共同獣医学部

小原 恭子こはら きょうこ

共同獣医学科 教授

高校時代、今後の進路を定められず不安な事も多々あるかもしれません。

私の拙い経験から、迷った時は“自分の心に聴く”のが結果的には一番良い様です。また、好きな事に一緒に打ち込んだ仲間は生涯大切な友人となるでしょう。

Profile

生まれたのは熊本県の荒尾市ですが、半年後に東京、千葉に移り、高校まで過ごしました(昭和54年3月千葉県立千葉東高校卒業)。北海道大学に入学し(昭和54年4月)、獣医学部修士課程を卒業しました(昭和60年3月)。

その後、東京都臨床医学総合研究所(平成2−12年:平成6−8, McGill大学留学:研究員)、東京大学医科学研究所(平成12−17年:講師)、熊本大学生命科学研究部(平成17−23年:特任教授)、鹿児島大学農学部(平成23年:教授)、共同獣医学部(平成24年:教授、附属越境性動物疾病制御研究センター長)を経て、現在に至ります。

- 大学時代以降の趣味

- スキー、乗馬、音楽鑑賞、読書、スポーツ観戦など

- 高校の部活

- ソフトボール部

- 出身県

- 熊本県

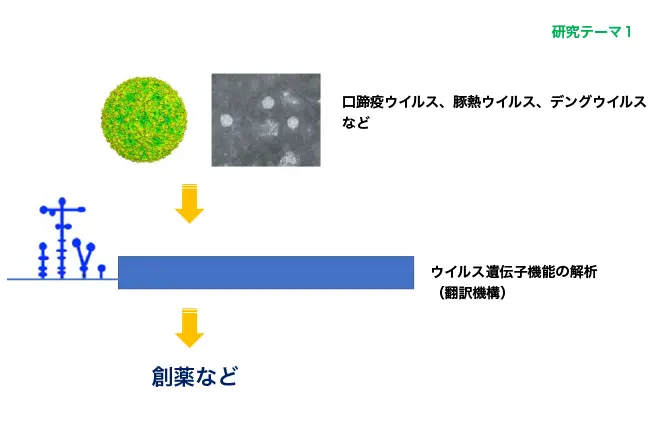

ウイルスと病気

私はこれまで、主にウイルスとその感染によって起こる病気について研究を進めてきました。

ウイルスはとても小さく、肉眼で見ることはできません。電子顕微鏡の様な高度な機械を用いて何万倍も拡大してあげるとようやく見ることができます。また、ウイルスが小さく、持っている遺伝子量も少ないことから、細胞の中の装置を借りて増える必要があります。このような小さなウイルスが動物や人の細胞の中でどのように増え、病気を起こすのかという事に興味を持って研究を進めてきました。

初めて研究に出会ったのは、北海道大学獣医学部時代で、牛に白血病を起こす、牛白血病ウイルスの研究を行っていました。卒業後は東京大学医科学研究所で、牛の重大な感染症の一つである牛疫のワクチン作成に取り組んでおりました。当時、まだ牛疫は撲滅されておらず、アフリカなどの暑い地域での流行が続いていたためワクシニアウイルスに牛疫ウイルスの外被蛋白質を組み込んだ組換えワクチンを作成しました。

その後、東京都医学総合研究所に移り、当時発見されたばかりのC型肝炎ウイルス(HCV)の研究に着手しました。HCVの持つ翻訳機構が独特で、Internal Ribosomal Entry Site (IRES)と呼ばれる配列をもちIRES依存性翻訳を行なっている事を明らかにしました。また、RNAウイルスであるHCVが持続感染し、肝がんを高率に発生する機序を解析していました。さらに、McGill大学のNahum Sonenberg教授の元に留学し、当時発見された新しい翻訳因子4E-BP1の生理機能をノックアウトマウスを樹立して解析しました。

東京大学医科学研究所に移ってからは、HCVの研究に加え、モービリウイルスのウイルスベクター作りを行なっていました。

熊本大学では、HCVの病原性の研究を主に進めていました。

鹿児島大学では、これまでの研究に加え、豚熱ウイルスや口蹄疫ウイルスのIRESの研究を開始し、これらのウイルスに抵抗性の家畜の開発に繋げる研究を行っております。

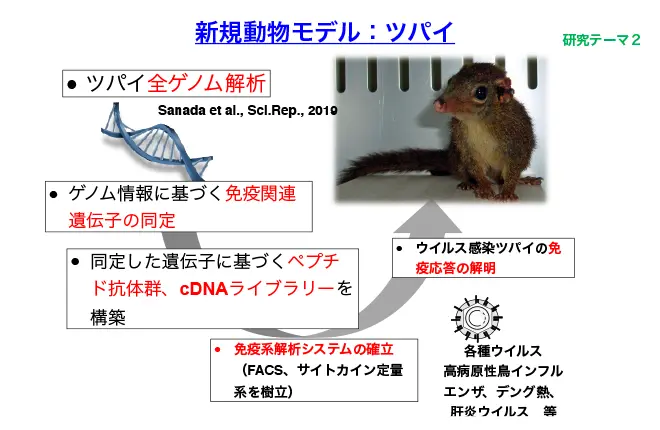

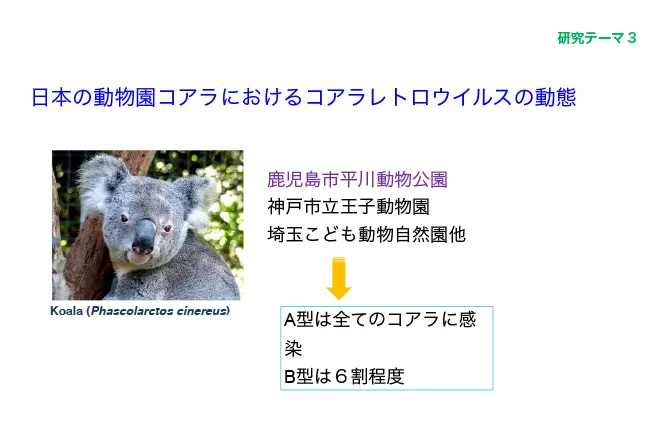

その他に、各種ウイルス(B型肝炎ウイルス、デングウイルス、コアラレトロウイルス、コロナウイルスなど)のワクチン開発や抗ウイルス薬の開発、感染動物モデル(ツパイ)の研究などを行って、ウイルスによる病気を減らす事に取り組んでいます。