【博物館・農林水産学研究科】オニハゼ属魚類の新種を発見、ホタルビオニハゼと命名

[記事掲載日:25.02.18]

本学総合研究博物館と農林水産学研究科の研究チームは、薩摩半島で行われた魚類調査の過程でハゼ科オニハゼ属魚類の未同定個体を発見し、形態学的・遺伝学的調査を実施し、インド・太平洋広域に分布する近縁種と比較検討しました。その結果、本未同定個体が新種であることが判明し、標準和名ホタルビオニハゼ、学名Tomiyamichthys hyacinthinus(トミヤマイクチス ヒヤシンティヌス)と命名しました。標準和名ホタルビオニハゼの「ホタルビ」と種小名hyacinthinusは生時においてにほのかに光輝く背鰭の青色斑に由来します。本研究の成果は、ニュージーランドの国際誌Zootaxa(ズータクサ)に2025年2月13日付けで掲載されました。

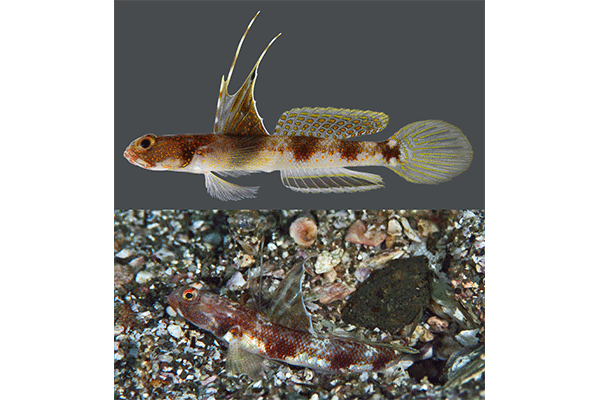

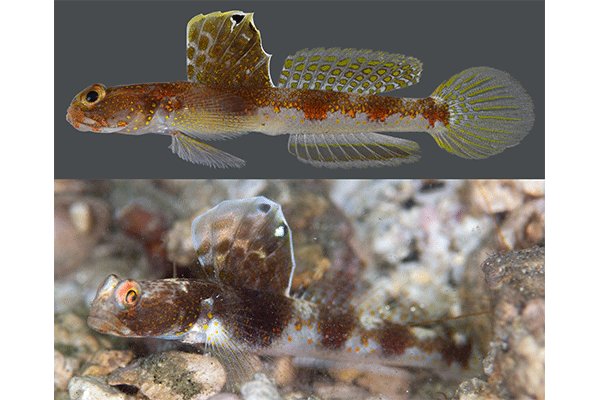

ホタルビオニハゼは、雌雄で異なる形態をしており、雄は第1背鰭の棘が糸状に伸長しフォークのような形をしています。一方、雌では背鰭の棘が伸長はみられず全体的に丸みを帯びた帆のような形をしています。

ハゼ科のなかには海底の砂に掘られたテッポウエビ類の巣穴を利用する種が多く知られており、これらは共生ハゼ類とよばれることもあります。オニハゼ属もこの共生ハゼ類に含まれます。本研究ではホタルビオニハゼがコトブキテッポウエビの巣穴を利用する様子が確認されました。

本研究で用いられたホタルビオニハゼの標本はすべて薩摩半島沿岸から、採集されました。また、過去の文献から、伊豆諸島、高知県、奄美群島、沖縄諸島、および八重山諸島における分布も確認されました。このことから、日本国内においては南日本の黒潮流域沿岸に広く生息していると考えられます。

本研究で使用したホタルビオニハゼ4標本(標準体長29.0~38.8 mm)は,鹿児島大学総合研究博物館に所蔵されています。

【掲載論文】Tomiyamichthys hyacinthinus, a new species of shrimpgoby (Teleostei: Gobiidae) from southern Japan

【著者名】Masayuki C. Sato and Hiroyuki Motomura

【掲載誌】Zootaxa, 5588 (1): 174-184

【DOI】https://doi.org/10.11646/zootaxa.5588.1.8

(ホタルビオニハゼの雄。上が生鮮時のホロタイプの標本写真。下が生時の個体の写真)

(ホタルビオニハゼの雌。上が生鮮時の標本写真。下が生時の個体の写真)

【関連ページ】

総合研究博物館(本村浩之教授)ホームページはこちら