【島嶼研】第244回研究会のご案内

[24.11.29]

国際島嶼教育研究センターでは第244回研究会を開催いたしますのでお知らせします。

詳細は以下をご覧ください。

PDFはこちら

【詳細】

日時:令和6年12月16日(月)16時30分~18時

会場:総合教育研究棟5階 国際島嶼教育研究センター会議室およびオンライン(Zoom)

演題:シマとイモとヒトと

講師:遠城道雄(鹿児島大学農学部)

【要旨】

イモといえば、ジャガイモ(Solanum tuberosum L.)とサツマイモ(Ipomoea batatas L.(Lam))はよく知られているが、ここでは、南西諸島と太平洋島嶼におけるヤマノイモ科ヤマノイモ属のヤムイモ(Dioscorea spp.)とサトイモ科のタロイモ(Araceae family)について解説する。一般的にイモ類は腐敗しやすく、かつ、開花も多くないので、過去に栽培されていた証拠(花粉や土器への圧痕など)が穀類と比較してもほとんど残らない。最近の研究では、南西諸島での発掘調査が進み、先史時代から堅果類が食されていた証拠が示されるようになっているが、イモ類は見つかっていない。しかし、報告者はこの時代から、イモ類は食料として重要な役割を担っていたのではないかと考えている。

島嶼は海洋という自然の壁があり、外部からの物資移入が不安定であるため、食料確保の観点から、年間を通じて、収穫可能か、長期間貯蔵可能な種類の植物がより必要となる。ヤムイモとタロイモは、単独では必ずしもこの条件を満たしてはいないが、両者、もしくは、他の作物類を組み合わせることで、かなり、長期にわたって、食料供給源となるものと推定される。

さらに、この二つのイモ類は、単に食料としてだけではなく、地域の風習とも結びついている点は大変興味深い。

(一つの種イモから一つの塊(20~40kg)が生産されるヤムイモ (ミクロネシア連邦ポンペイ島))

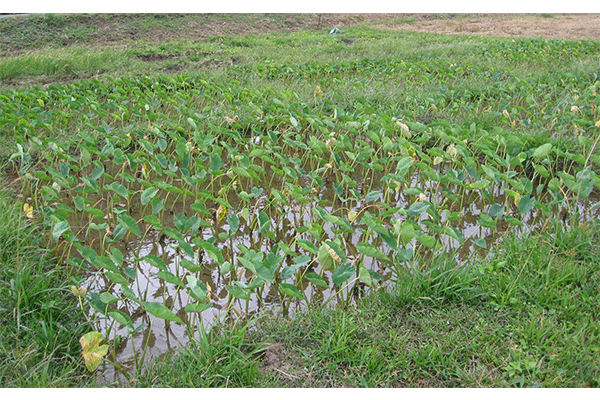

(湛水状態で栽培されるサトイモ(奄美大島))

【申込み方法】メール、電話

URL:http://cpi.kagoshima-u.ac.jp/jp/seminar/kenkyukai/registration.html

【申込み〆切】令和6年12月12日(木)

【対象】学生、教職員、一般

【参加費(受講費)】無料

【場所】総合教育研究棟5階 国際島嶼教育研究センター会議室およびオンライン(Zoom)

【その他】オンライン(Zoom)は先着100名様

【お問い合わせ】

国際島嶼教育研究センター

【対面式】shimaken@cpi.kagoshima-u.ac.jpまたは099-285-7394へ(担当:井手元)

【オンラインZoom】sotayama@cpi.kagoshima-u.ac.jp (担当:山本)