宇検村・鹿児島大学 防災シンポジウムを開催

[記事掲載日:22.01.06]

12月19日、宇検村・鹿児島大学 防災シンポジウム「奄美大島における台風・高潮対応での避難計画を考える~『高い島』のモデル・宇検村湯湾地区を例に~」を開催し、宇検村民を中心に94名が参加しました。

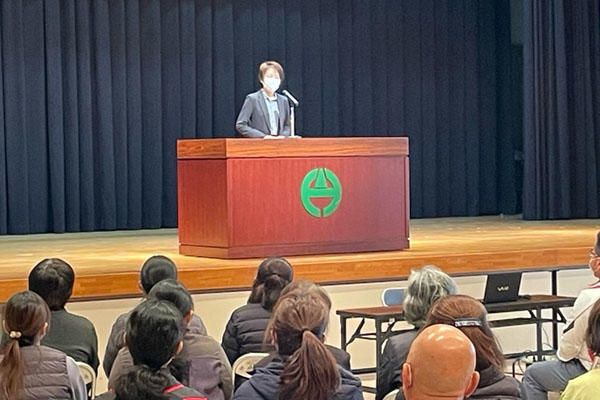

開会挨拶では、本学の岩井 久理事(企画・社会連携担当)が登壇しました。本学による奄美群島への貢献について紹介し、防災について先進的な取り組みを行う宇検村を称え、今後への期待を述べました。

岩井理事による開会挨拶

シンポジウム会場(写真提供:鹿児島県危機管理防災局災害対策課様)

印南 百合子鹿児島県大島支庁長による来賓挨拶

(写真提供:鹿児島県危機管理防災局災害対策課様)

地域住民中心に考える避難計画策定の意義について述べられました。

同シンポジウムの趣旨説明では、本学共通教育センターの岩船 昌起教授が説明を行いました。地球温暖化による気象現象の極端化で、沿岸地域で持続的に住み続けるには猛烈な台風による高潮対策に備える必要があること、本シンポジウムで議論する避難計画では、宇検村居住域での全住民個々の避難を検討しており、他地域へのモデルとなることを指摘しました。

写真4)岩船教授による趣旨説明

報告では、まず始めに宇検村総務課(防災担当)の屋宮 徳樹課長補佐が「湯湾地区での避難計画の策定」を、宇検村保健福祉課の浅尾 晋也保健師が「計画策定における福祉の役割」を発表しました。

更に、岩船教授より「宇検村避難計画の意義と奄美群島市町村への適用」を発表し、個人宅避難の調整、学校避難所の再整備、個別避難対応避難所の準備等が避難計画策定で今後必要であること、奄美群島や南九州の低標高地域でも本避難計画が適用可能であることを述べました。

図1)岩船教授による報告スライド(湯湾地区での個人住宅避難分類図)

その後、本学法文学部の安部 幸志教授より「災害心理学の視点から」と題して、防災意識に関する全国調査について、鹿児島県危機管理防災局災害対策課の堂園 和吉課長からは、「鹿児島県の地域防災の取組」と題して、本県の自然災害の発生状況や被害者の避難行動の分析を紹介し、自主防災組織の重要性についてコメントをいただきました。

総合討論では、上記の報告者・コメンテーターの他、宇検村湯湾区の藤村 茂樹区長、宇検村消防団の杉浦 陽紀団員、植田 弘香団員がパネリストとして登壇しました。討論は、3つの論点(「猛烈な台風にかかわる気象庁予報と避難モデル」「宇検村での避難計画」「奄美群島、南九州の他地域への適用」)から進められ、活発な意見交換が行われました。登壇者以外からの意見も数件頂き、議論を深めることができました。

総合討論でのパネリスト

総合討論でのパネリスト

宇検村の元山村長の閉会挨拶

(写真提供:鹿児島県危機管理防災局災害対策課様)

平時から防災の準備を進めておくことの重要性や、

避難計画に関する村民への想いをお話いただきました。

今回のシンポジウムは単なる一区切りであり、今後も避難計画策定について、宇検村民中心に継続的に議論することが必要です。同シンポジウムでは、今後も鹿児島大学含め、支援を継続していくことが確認されました。