【農学部】ビフィズス菌の新規糖質分解酵素を活用し、セヤル種アラビアガムの糖鎖構造を解明

[記事掲載日:24.11.21]

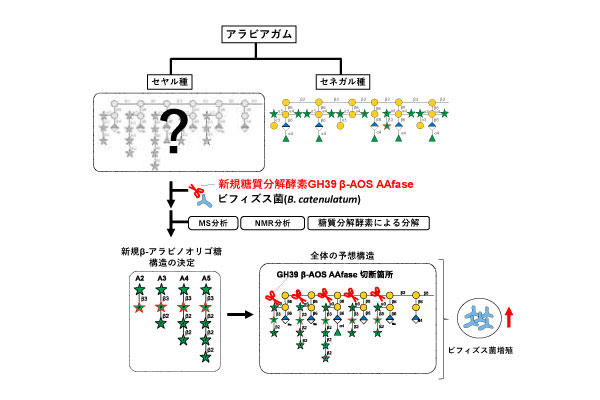

農学部応用糖質化学研究室の藤田清貴准教授を中心とする研究グループは、日本学術振興会特別研究員(京都大学大学院)の佐々木優紀博士(鹿児島大学連合農学研究科で2022年に博士号取得)および理化学研究所 専任研究員の石渡明弘博士らとの共同研究を通じ、ビフィズス菌由来の新規糖質分解酵素を発見しました。さらに、この酵素を用いてセヤル種アラビアガムの糖鎖構造を世界で初めて解明しました。

研究の背景:

アラビアガムはマメ科アカシア属樹木の滲出物から得られる糖タンパク質で、食品や飲料における乳化剤や安定剤として広く利用されています。近年、腸内細菌のビフィズス菌を増やすプレバイオティクス素材として注目され、サプリメントなどにも使用されています。

商業的に用いられているアラビアガムは「セネガル種」と「セヤル種」に分類され、いずれもアラビノガラクタン・プロテイン(AGP)を主成分としています。しかし、これまでの研究はセネガル種に偏っており、セヤル種の糖鎖構造やビフィズス菌による分解メカニズムは未解明でした。

研究の成果:

1. 新規糖質分解酵素の発見

ビフィズス菌 Bifidobacterium catenulatum から、セヤル種アラビアガムの分解に関与する新規糖質加水分解酵素を発見しました。この酵素は糖質加水分解酵素(GH)ファミリー39に属し、セヤル種アラビアガムからL-アラビノース(Ara)で構成される2〜5糖のβ-アラビノオリゴ糖を遊離する反応を触媒します。

本酵素は、これまでに報告されていない基質特異性を持つ「β-アラビノオリゴ糖3-O-β-L-アラビノピラノシル-α-L-アラビノフラノシダーゼ(βAOS-AAfase)」と命名されました。

2. セヤル種アラビアガムの糖鎖構造の解明

NMR(核磁気共鳴)やMS(質量分析)などの分析手法を駆使し、本酵素を使用して遊離されたオリゴ糖の構造解析を実施しました。その結果、セヤル種アラビアガムAGPの糖鎖構造が[β-L-Araf-(1→2)-]n-β-L-Arap-(1→3)-α-L-Araf-(1→)(n = 1-3)であることを初めて明らかにしました。

3. ビフィズス菌による分解メカニズムの解明

B. catenulatum は、セヤル種アラビアガムおよび本酵素による遊離オリゴ糖を利用して良好に増殖することが確認されました。さらに、βAOS-AAfase遺伝子の周辺には、GH127 β-L-アラビノフラノシダーゼおよびGH36 β-L-アラビノピラノシダーゼをコードする遺伝子が並んでいました。これらの酵素の機能解析の結果、B. catenulatumは菌体表層でβAOS-AAfaseを用いてβ-アラビノオリゴ糖を遊離させ、菌体内に取り込み、GH127およびGH36酵素によってアラビノースに分解することが分かりました。

この研究により、セヤル種アラビアガムが特定のビフィズス菌を増殖させるプレバイオティクス素材として有用であることが示されました。

研究の意義:

本研究では、新規糖質分解酵素の発見を通じて、セヤル種アラビアガムの糖鎖構造に関する新たな知見が得られました。特に、本酵素によって遊離されたβ-アラビノオリゴ糖の構造解明は、AGPの糖鎖構造の多様性を理解するための重要な成果です。さらに、腸内の有用細菌として代表的なビフィズス菌が、セヤル種アラビアガムをどのように分解・代謝して増殖するのかのメカニズムの一端を明らかにしました。これらの成果は、セヤル種アラビアガムがプレバイオティクス素材として利用されるための重要なエビデンスを提供します。

この研究成果は、Elsevier社が発行する高分子多糖類の物性・構造・応用利用等に関する専門誌である「Carbohydrate polymers」に掲載されました。

(図:本研究の概略)

掲載誌:Carbohydrate Polymers (2025) 349, 122965

タイトル:Structural analysis of gum arabic side chains from Acacia seyal released by bifidobacterial β-arabino-oligosaccharide 3-O-β-L-arabinopyranosyl-α-L-arabinofuranosidase.

著者:佐々木優紀、松尾綾子、橋口実々花、藤村花乃子、越野広雪、田中克典、伊藤幸成、北原兼文、石渡明弘(責任著者)、藤田清貴(責任著者)

DOI:10.1016/j.carbpol.2024.122965

公開日:2024年11月9日(現地時間)