第50回鹿大防災セミナー「地震災害と歴史的教訓」を開催

[記事掲載日:25.11.14]

10月28日、鹿児島大学地域防災教育研究センター主催の第50回鹿大防災セミナー「地震災害のしくみと歴史的教訓」がオンライン形式で開催され、506名が参加しました。本センター地域連携部門長の黒光貴峰教授(法文教育学域教育学系)の司会のもと、二つの講演が行われました。

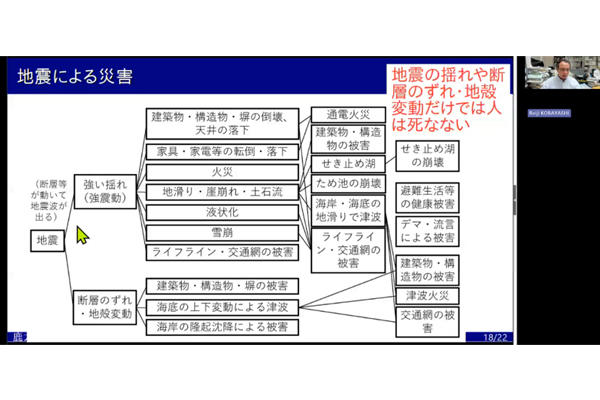

はじめに、本センター兼務教員の小林励司准教授(理工学域理学系)が「地震災害のしくみと防災」と題して講演を行いました。小林准教授は、専門的には「地震」は地球内部での急激な変動を指すこと、日本周辺は四つのプレート境界にあり全国どこでも地震が起こり得ることを説明しました。また、被害の多くは揺れそのものではなく、建物倒壊や家具転倒、津波や火災、土砂災害などによる二次的要因で発生するため、事前の備えが重要であると強調しました。さらに、地震学の歴史は浅く予測には不確実性が大きいことから、ハザードマップ等を過信せず、自助を中心とした対策の必要性を述べました。

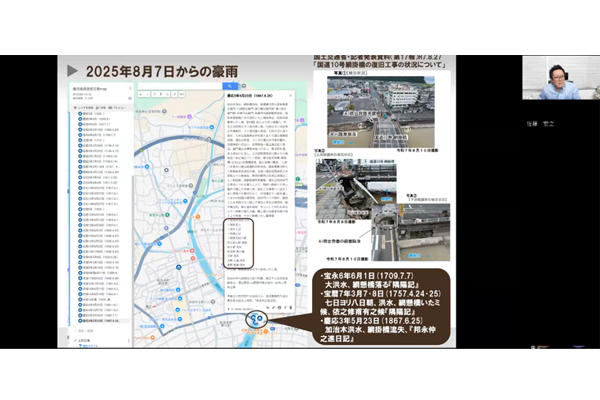

続いて、本センター運営委員の佐藤宏之教授(法文教育学域教育学系)が「歴史災害を防災に活かす―Doing Historyの試み―」と題して講演を行いました。佐藤教授は、災害復興では短期的な最適解が長期的には負担になる場合もあるなど、時間軸によってレジリエンスの捉え方が変わることを指摘しました。そのうえで、歴史資料をもとに災害が社会に与える影響を読み解き、歴史災害から得られる教訓を現代の防災にどう活かすかについて紹介しました。また、災害対応は元に戻すだけでなく、被災を契機によりよい社会を創り出す「創造的復興」であるべきと述べ、私たち一人ひとりが歴史を学び、得た知識を生活に活かす「Doing History」の姿勢を持つ重要性を強調しました。

今回のセミナーは、地震災害への正しい理解を深めるとともに、歴史的視点から防災を捉える新たな学びの機会となりました。参加者からは、「非常に分かりやすかった」「日頃の備えを見直したい」などの声が寄せられ、地域防災力向上への意識が高まるセミナーとなりました。