【防災C】第46回鹿大防災セミナー「地震や火山噴火の予兆を把握する」を開催

[記事掲載日:25.01.31]

1月27日、本学地域防災教育研究センター主催の第46回鹿大防災セミナー「地震や火山噴火の予兆を把握する」をオンラインで開催し、285名が参加しました。

セミナーでは、本センター地域連携部門長の黒光貴峰准教授(法文教育学域教育学系)の司会のもと、川端訓代准教授(共通教育センター)が「ラドンで覗く地下の変化~地殻変動は予測できるか?~」と題して講演を行いました。1995年の兵庫県南部地震や2011年の東日本大震災では、発生前にラドン濃度が上昇していた事例が報告されているものの、地震予測への応用にはさらなる研究が必要とされました。現在、国内に地震予知を目的とした地下水ラドン観測点は存在しませんが、鹿児島は活発な地殻変動と豊富な温泉を有し、長期観測に適した地域とされています。そこで、大学の異分野研究プロジェクトの支援を受け、連続観測が可能な測定装置を開発。その成果が発表され、今後の継続的な観測の重要性が強調されました。

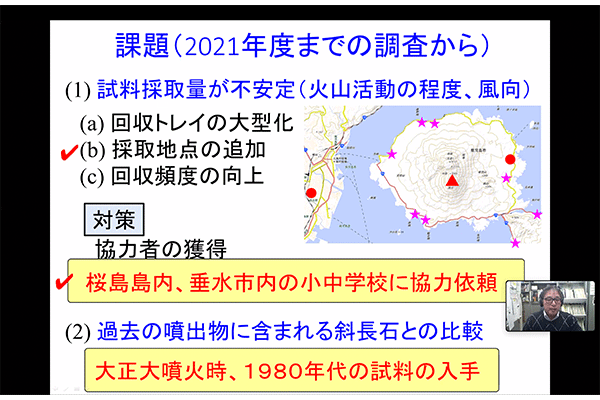

次に、本センター兼務教員の松井智彰教授(法文教育学域教育学系)が「桜島から噴出する火山灰を構成する斜長石の構造状態に関する研究(2023年11月~2024年10月)」と題して講演を行いました。講演では、斜長石に注目した粉末X線回折実験を用いて、火山活動を物質科学的に監視する手法の有効性が議論されました。これまでの研究で、火山灰試料の採取量が安定しないことや、斜長石の起源や組成の違いによる不均一性が課題として挙げられました。そこで、採取地点を増やし、磁選や重液分離によって斜長石を単離する方法が紹介されました。さらに、採取時期ごとに斜長石の構造が火山活動に応じて変化することが示されました。

参加者からは、地震や火山噴火の予兆把握に関する新たな視点に触れ、災害リスクの理解を深める貴重な機会となったとの声が寄せられました。

(川端訓代准教授の講演の様子)

(松井智彰教授の講演の様子)