大学で学ぶ心理学

私の専門領域は(実験)社会心理学です。卒業論文では青年期女性の食行動に注目し、食事環境が摂食量の増減に及ぼす影響を検討しました。私達の食行動を左右しそうな一因として生理的要因が挙げられやすいと思いますが、外的環境の影響もありそうなことが分かっています。

食の心理学というと摂食障害の治療のイメージが強いかもしれません。病理の解明は非常に重要ですが、普段の日常的な行動にも分かっていないことは数多くあります。上記の実験は肥満率が相対的に高い国々で盛んな研究テーマといえそうですが、海外の研究成果と日本人の傾向とが必ずしも一致するとは限りません。諸データを見比べながら解釈を加えるため、統計学や研究法の知識も心理学の学びには必要です。

また、実験というと理系の印象が強いかと思いますが、法文学部心理学コースでは『心理学実験』を履修します。学生が自分達で研究データを収集して図表を整理し、そこから何が読み取れるのかをしっかり考える練習を重ねることができます。

たとえばマーケティング・リサーチにデータ読解力が必要そうとの印象はあるかと思いますが、実は心理学研究の成果を読み解く際にも大いに使えるスキルです。ココロという曖昧で捉えどころのなさそうな対象を扱う学問であり、ココロをどう研究するのかも含めて考えるのが大学での学びの特徴だといえるでしょう。

食行動研究から消費者行動研究へ

学生時代は卒業論文、修士論文、博士論文と食行動の心理学実験に取り組んできましたが、その過程で運よく食品会社数社との交流の機会に恵まれました。食品を消費する人々のココロを理解することを共通の目標として、産学連携研究を開始することになりました。日本では現状、心理学領域において企業との連携活動例はまだそれほど多くないといえるでしょう。試行錯誤しながらの連携が始まりましたが、論文や専門書からは知りえない情報や異なる視点に触れる貴重な機会となり、専門性の異なる方々との共同研究の面白さに改めて気付くことができました。こうして興味関心が(特に食の)消費者行動へと広がり、今では学部講義『産業心理支援実習』などを担当しています。

多くの高校生がまずは臨床心理学に興味をもって心理学を学び始める(私自身もそうでした)ように感じますが、入学後、心理学で扱われるテーマが幅広いことに気付くと思います。興味関心の幅を広げて、自分自身がどんな課題に取り組んでみたいのかを大学4年間でじっくり探ってみて下さい。

用語解説

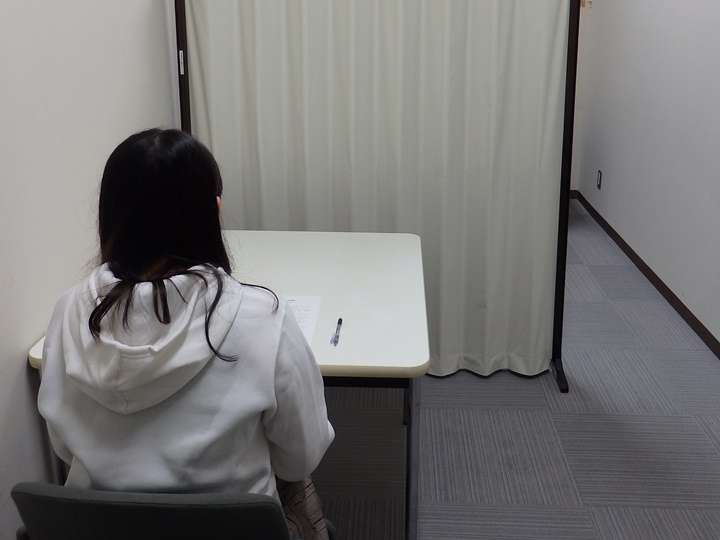

写真説明(※1)仕切りの奥で研究実施者は実験準備を進め、手前のスペースでは実験参加者にアンケート調査への回答をお願いしています。大学生を対象にした研究もそれなりに多いため、ここではネタバレ防止に詳細は割愛します。進学後、もし興味があればぜひご協力をお願いします。