スイスにおける音楽教育の調査

スイスの音楽教育、とりわけジュネーヴ州を研究調査フィールドとして日本との比較研究を行っています。ジュネーヴは、リトミック*1教育を創始したE・J・ダルクローズが教鞭を執った地であり、現在もリトミック研究の本拠地として機能しています。彼の音楽教育思想は、プライベートな音楽教育機関だけではなくジュネーヴ州の公教育にも影響をもたらし、ジュネーヴの公立小学校では、教科として「リトミック」が時間割に設けられ、音楽専科教員と同様にリトミック専科教員も常勤しています。また公立小学校の多くには、音楽室とは別に“Salle de Rythmique”と呼ばれるリトミック授業のための専用教室も整備されており、この地におけるリトミック教育の普遍性が理解できると思います。

芸術教科は、子ども達に「質的な判断能力を育てる」ことに、その教育的意義を有しています。学校の中で音楽とはいかなる役割を果たせるのか、その意味を問い、音楽教育のあり方について、日本および海外の事例から探っています。

古楽譜の解読による楽と舞の「再現」演奏

日本近代化の流れの中で廃止され、あるいは衰退していった伝統芸能や民俗音楽について、再現演奏する研究を進めています。

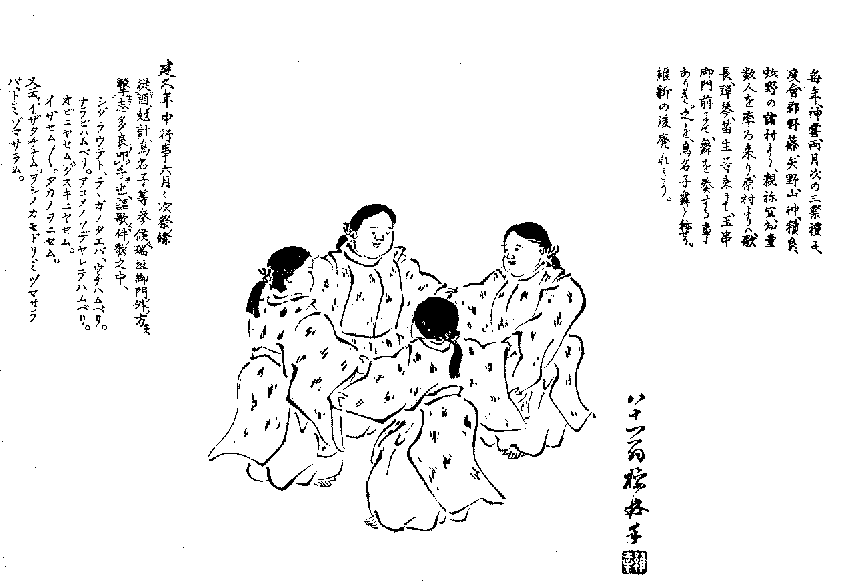

現在は、およそ1200年前から伊勢神宮の内宮、外宮に奉納されてきたにもかかわらず明治6年に廃止された神楽「鳥名子舞」に関する研究を三重県玉城町の方々とともに取り組んでいます。断片的に残されている文献から歌詞や音楽、舞振りを解読して2014年春、初披露を行いました。この発表を機に、かつて幼少時にひっそりと舞を伝授されたという高齢の方や、代々継承される古文書の中に鳥名子舞行事次第の存在を知る鳥名子組子孫の方など、新たな情報が集まりつつあります。

なお、近年は京都において雅楽および関連芸能について、古譜解読による解釈の可能性と復元演奏を追及する共同研究にも従事しています。

用語解説

リトミック(rythmique)とは、スイスの作曲家エミール・ジャック・ダルクローズ(Émile Jacques-Dalcroze,1865-1950)によって創案された音楽教育体系。古代ギリシア語のeurhythmiaに由来し、「律動的調和」を意味する。