海藻がつくる防御物質

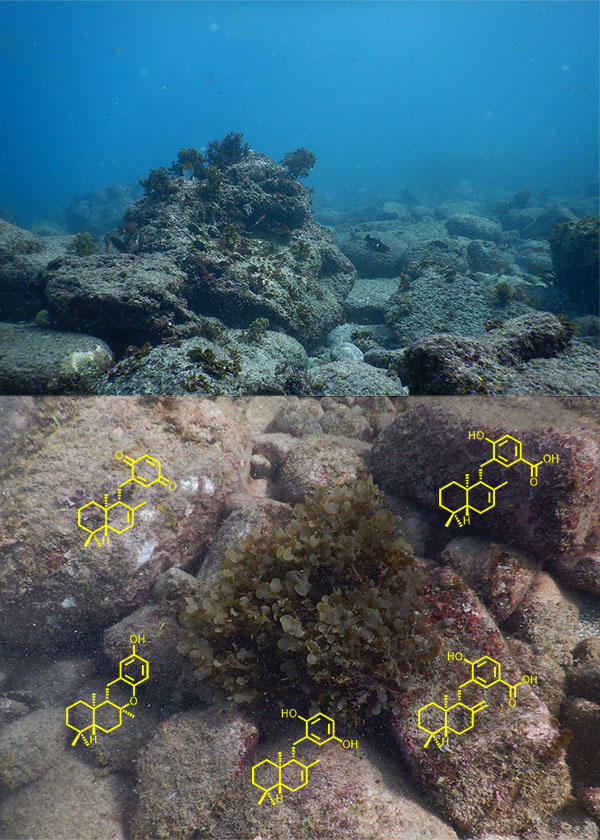

スキューバダイビングやシュノーケリングで海に潜って海中の様子を観察すると、磯焼けとよばれるコンブ類等の大型海藻が衰退した岩礁域に、ある特定の海藻のみが繁茂している光景に出会うことがあります。

コンブ類等は、藻食魚類や貝、ウニの餌となりますが、特定の海藻はこのような食害を受けにくいようです。このような海藻は、どうやって他の生き物の摂食から身を守っているのでしょうか?

その要因の一つとして、これらの海藻は、海藻を餌とする生き物に対する摂食抑制物質をつくり自らの身を守っているようです。

私の研究室では、このような海藻の産生する魚や貝、ウニなどが嫌う物質(2次代謝産物*1)を海藻からとりだし、その構造を明らかにする研究を進めています。このような研究により、どうして特定の海藻がその区域で繁茂できるのかを化学的な視点から解明することにつながります。

また、このような2次代謝産物は、人にとっても有用な効果を示すことが期待されます。

例えば、シワヤハズという海藻に含まれる二次代謝産物を取り出してその構造と機能を調べたところ、抗酸化作用を有することがわかりました。

また、ソゾ属の海藻が産生する物質は、ある特定のがん細胞について強い抗がん活性を示すことがわかりました。この物質の構造と活性の関係や作用機構について詳細に調べています。

海藻や水産物に含まれる有用成分

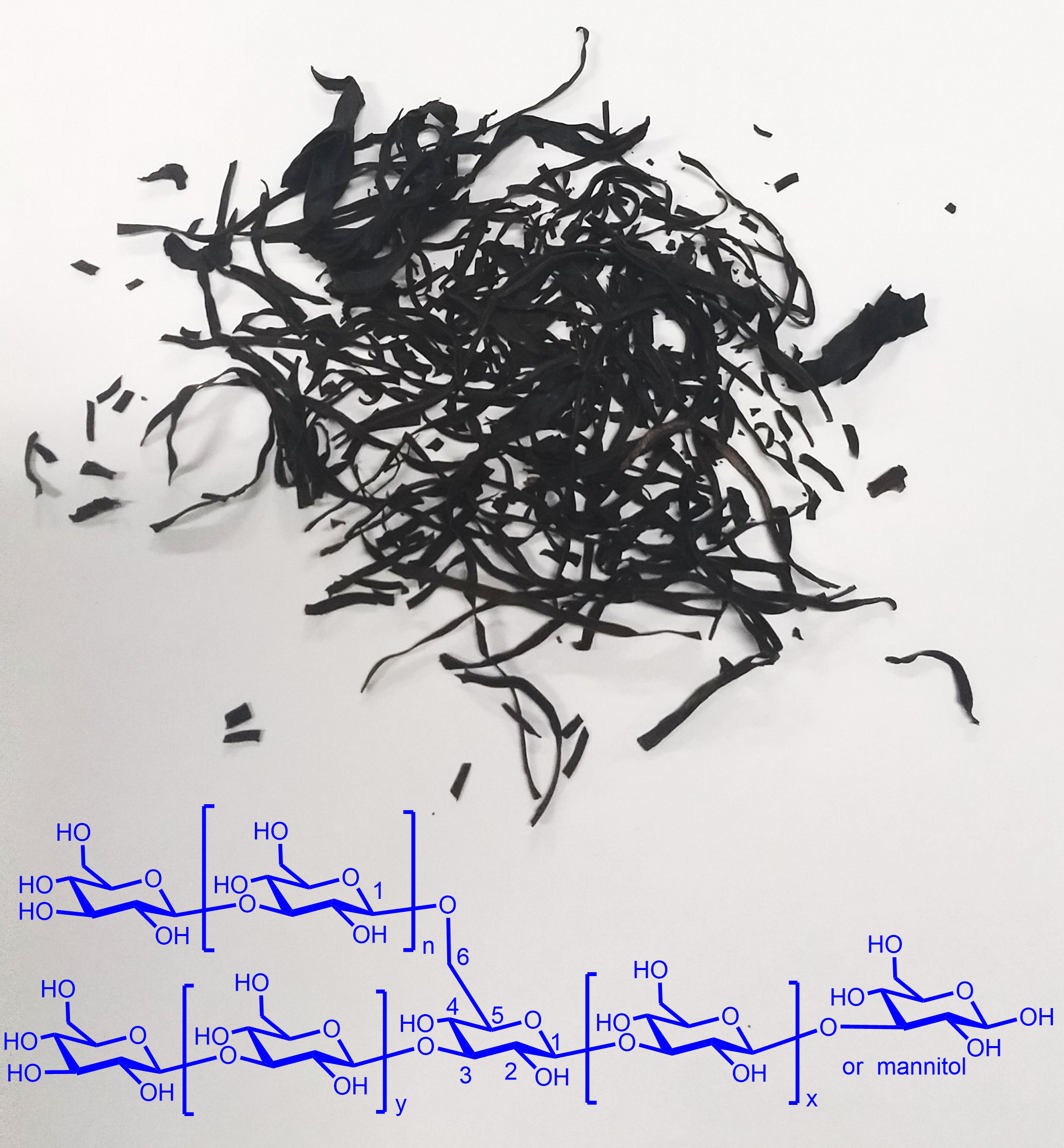

コンブやワカメ、ヒジキ等に代表されるように海藻は食品としても有用です。

そのなかで、海藻に含まれるフコイダンやラミナランといった機能性を有する多糖類が注目されています。機能性食品として海藻を利用するには、海藻のなかにこれらの有用成分がどのくらいの量含まれるのかをきちんと測定することが不可欠ですが、構造が複雑なため簡単ではありません。そこで現在、海藻に含まれるラミナラン含有量を簡便かつ精確に調べるための手法開発に取り組んでいます。

私の研究室では上記の研究のほかにも次の3つの実験を基本として、新たな機能性や美味しさを有する食品の開発につなげるべく研究を進めています。

①海の生き物や水産食品中に含まれる珍しい構造や機能を持つ有機化合物(天然物)を取り出して、その構造を調べる(有機化学的な実験)

②取り出した物質がどのような機能を有するのか、またどのような作用機構で活性を示すのかを調べる(生物学的な実験)

③海の生き物や水産食品中に有用物質がどのくらい含まれているのかを調べる(分析化学的な実験)

用語解説

2次代謝産物: 植物、動物、微生物に普遍的に分布するアミノ酸、糖質、脂質や核酸等の成分以外の、種や系統に特有な物質群。薬用、香料など人に利用される多数の物質がこの中に含まれる。