土壌汚染の実態を把握する

土壌(*1)は厚さ数10 cmにすぎない地球表面の自然体(Naturwesen)ですが,食料生産および水源涵養の場として,また,1 ㎡に数万を超える土壌動物が生息する生物のすみかとして陸域の生態系を支える重要な空間です.しかしながら,増大する人間活動は土壌の劣化を招いており,我が国では有害物質による土壌汚染も発生しています.例えば,フッ素は人の健康に悪影響を及ぼす可能性のある有害物質ですが(*2),毎年200件を上回るフッ素による土壌汚染が報告されています.大気・水質汚染と異なり,土壌中では汚染物質は動きにくく,とどまりやすい性質があります.一度汚染された土壌を修復するには大きな困難を伴うことから,未然に発生を防止することが重要です.

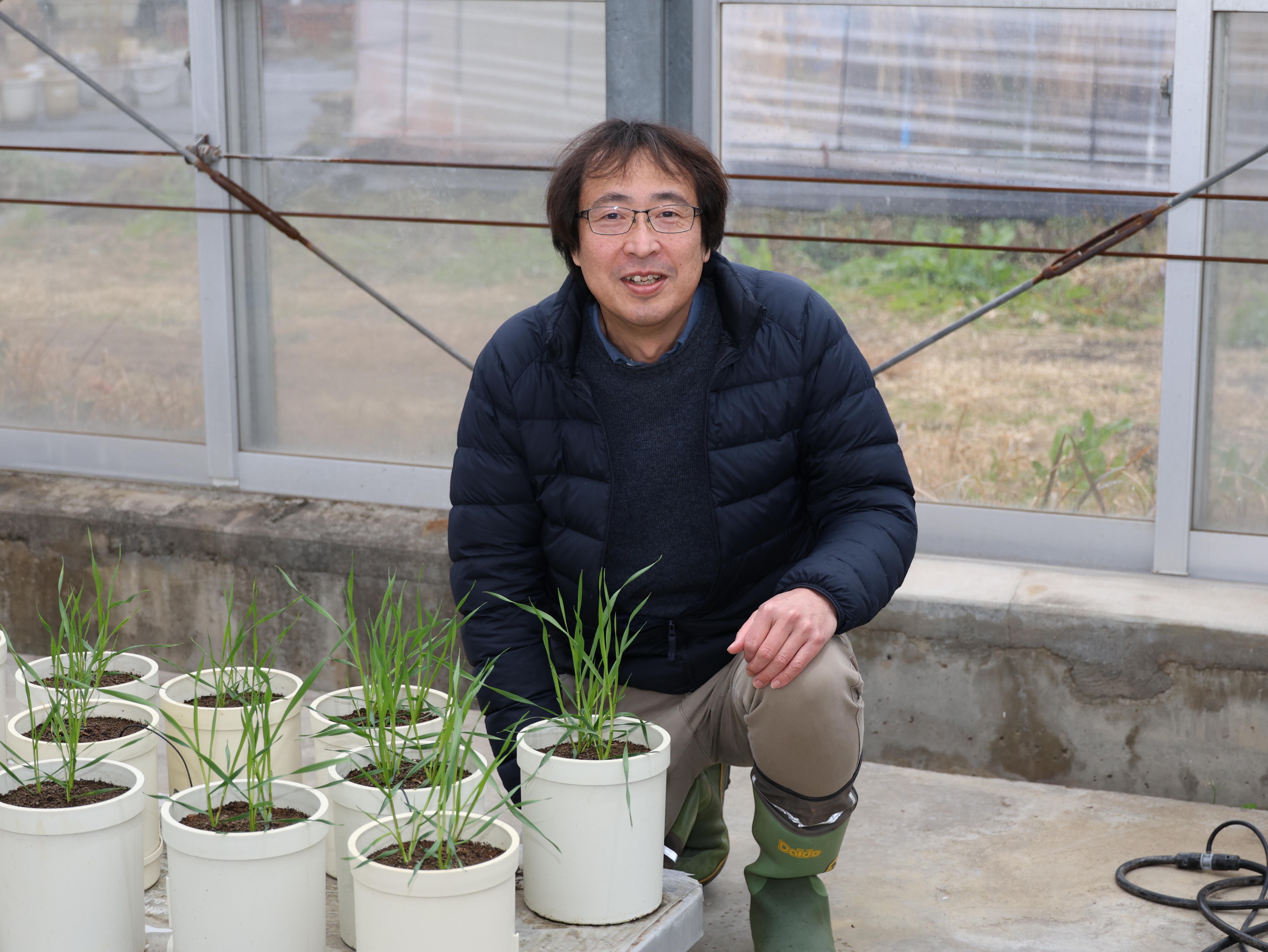

私たちは,食料生産を支える農耕地の土壌に含まれるさまざまな化学成分を測定し,有害物質による汚染が進んでいないか調査を行っています.また,他大学・高専や企業の研究者とともに,有害物質が植物の生育に及ぼす影響の評価・解析(写真1)や汚染土壌修復のための技術開発にも取り組んでいます.これらの研究はSDGsが示す7つの目標の一つ「陸の豊かさを守ろう」の達成に貢献できるものと考えています.

土壌の生い立ちを探る

地球上にはさまざまな種類の土壌が分布しています.これらの土壌がどのようにして生まれ,進化してきたのか,その生い立ちを知ることは,土壌に対する理解を深める上での最初の一歩といえます.

赤い色を呈した土壌といえば,熱帯の大平原に広がる土壌を想像する方も多いと思いますが,日本でも(その分布は限られますが)見いだすことができます.国内に散在する赤色の土壌は,最終間氷期(約13万年前)以降に形成された海岸段丘上では見いだされず,それよりも古い地形面にのみ存在することから,数10万年という長い時間をかけて作られた土壌と考えられています.

現在,私たちは奄美群島の褐色から赤色を呈した土壌に注目しています.喜界島,沖永良部島などの島々には形成年代の異なるサンゴ礁段丘が発達しており,その上にはそれぞれの段丘の形成年代に応じた,年代の異なる土壌が存在しています.そして,私たちが調査した限りでは,経過年代が長い(古い)土壌ほど赤みが強くなる傾向が見られます(写真2).これら年代の異なる土壌の特性を調べることで(*3),わが国の温帯〜亜熱帯の気候環境下で赤色の土壌がどのように進化してきたのかを明らかにしようと挑戦しています.

用語解説

*1 日本語には「土」と「土壌」の2つの言葉がありますが,いずれもほぼ同じものを意味していると理解して差し支えありません.なお,「壌」には耕作に適した,やわらかな土という意味が含まれているそうです.

*2 フッ素は,鉛,ヒ素,トリクロロエチレン,PCBなどとともに,土壌汚染対策法において「特定有害物質」に指定され,人の健康被害を防止するために基準値が設定されています.

*3 土壌の黄−褐−赤色系の色は,土壌に含まれる微細な鉄酸化物・水酸化物鉱物の存在が大きく関与しています.私たちは,鹿児島大学先端科学研究推進センターに設置されているメスバウア分光測定装置という機器を使って,これらの鉱物の解析を試みています.