認知機能と健康

身体の健康と同様、脳や心の健康も充実した日常生活を送るための重要な要素です。加速度的に高齢化が進む現代社会において認知症の克服は喫緊の課題ですし、過度なストレスなどにより発症するうつ病は社会生活上の大きな妨げとなります。また、注意欠如多動症(ADHD)や自閉スペクトラム症などの発達障害からの回復法・治療法も強く望まれています。これらの神経・精神の疾患では学習・記憶、判断、柔軟性など大脳がもつ高度な機能(認知機能)がうまく働かないことが問題なのですが、これら認知機能がどのように脳で実現されているのかについてはまだ多くが不明のままです。私たちの研究室では遺伝子、タンパク質、細胞の働きといったミクロな視点から認知機能、特に記憶のメカニズムを明らかにしたいと考えています。我々の研究成果や発見は認知機能障害に対する創薬や治療法の開発につながると考えて日々研究を進めています。また、この目的のために製薬会社などの企業と連携したり共同研究を行っています。

記憶の分子・神経メカニズム

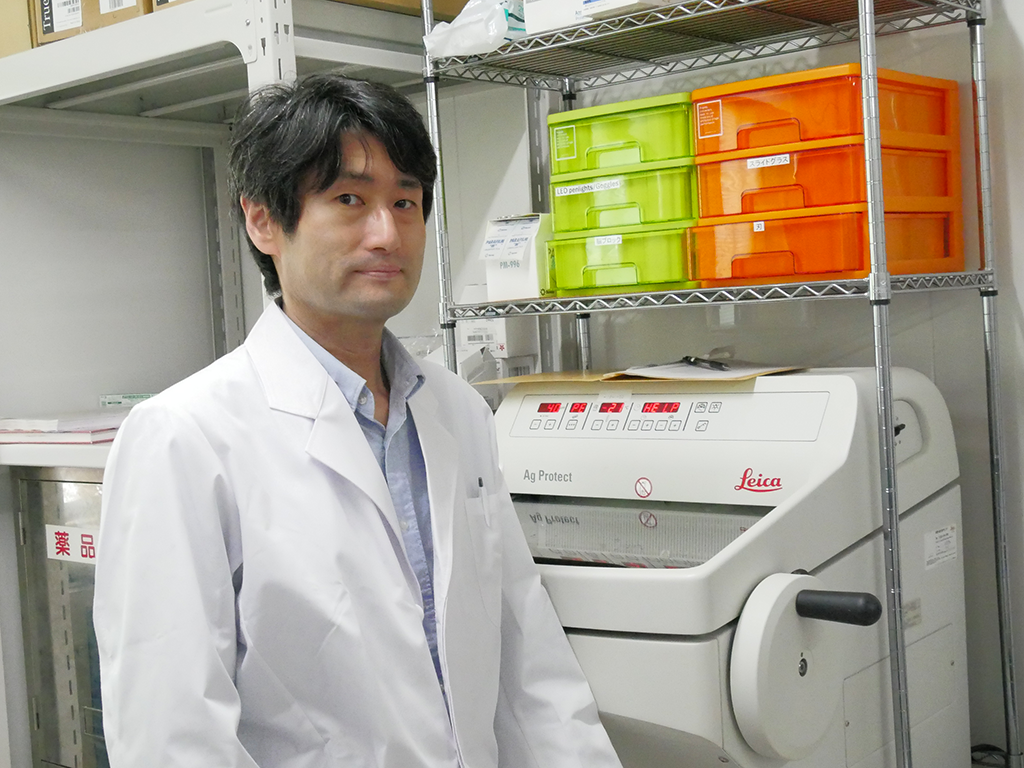

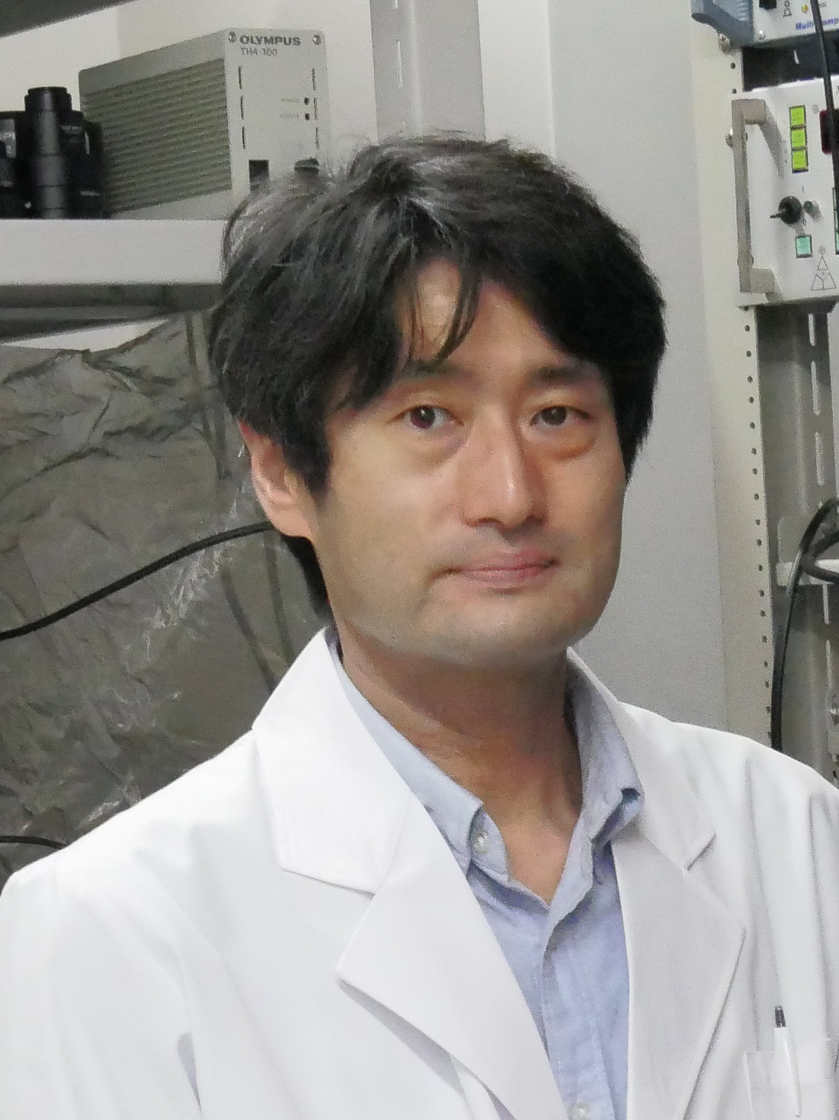

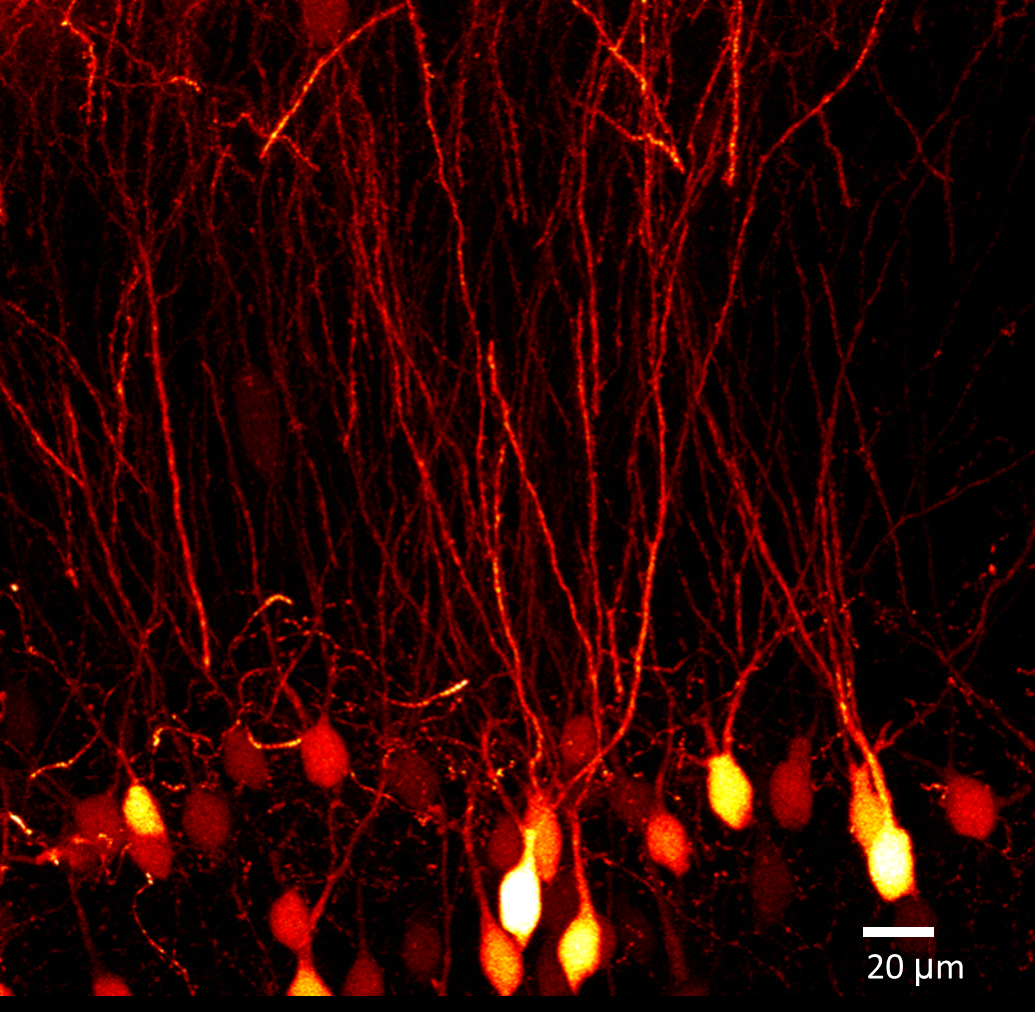

脳は目や耳、鼻や舌、皮膚などの感覚器官を通して外界の情報を受け取り、その情報を統合したり意味付けしたりします。必要な情報は内部情報として保持されますが、この過程が”学習”であり、保持された情報が”記憶”です。このような学習・記憶の実体はどのようなものなのでしょうか?脳には神経細胞やグリア細胞などのいろいろな種類の細胞が存在しますが、情報処理の主役は神経細胞です。神経細胞同士は”シナプス”とよばれる繋目で連絡しており、これがコンピューターにおけるメモリ素子のような役割を果たしていると考えられています。シナプスの調子が悪いと学習障害が生じたり、シナプスが消失すると記憶が失われてしまうのです。私たちの研究室ではシナプスの数や機能を調節するタンパク質やその設計図である遺伝子の役割を調べることにより、学習や記憶のメカニズムを明らかにしようとしています。具体的には培養神経細胞やマウスなどの個体動物を研究対象にして、最新の分子生物学技術(ゲノム編集や発生工学)やイメージング技術を駆使することにより、脳で働く遺伝子やタンパク質のこれまで不明であった役割を明らかにしていきます。