食品の鮮度とは?品質とは?安全性とは?

皆さんは食品をスーパーやコンビニエンスストアで購入するとき、どのような基準で購入していますか?○○産のブランド品だから、とか、月に一度の安売りの特売商品だから、といった理由もあると思いますが、多くの場合、鮮度が良いもの、品質が高いもの、安全性が高いもの、といった基準で購入することが多いと思います。では、鮮度・品質・安全性、といった言葉について、きちんと説明することができますでしょうか?食品の中でも、野菜や果物の”品質”は、例えばビタミンCがたくさん含まれているから、とか、糖度が20°以上だから、というように、数値で示すことが可能ですが、”鮮度”には明確な基準がありません。安全性はどうでしょうか?残留農薬や微生物がどのくらい含まれているのか、皆さんが購入するときに測定することはできませんから、専門的な知識・技術で時間をかけて分析しなければなりません。私たちは、毎日の生活で、新鮮で美味しく安全な食品を当たり前に食べています。それは、厳密な低温管理や殺菌処理といった、消費者への食品の安定供給を支える技術と、それらを適切に運用するシステムが高いレベルで成り立っているからに他なりません。

食品の安定供給のための技術開発とシステム構築を目指す

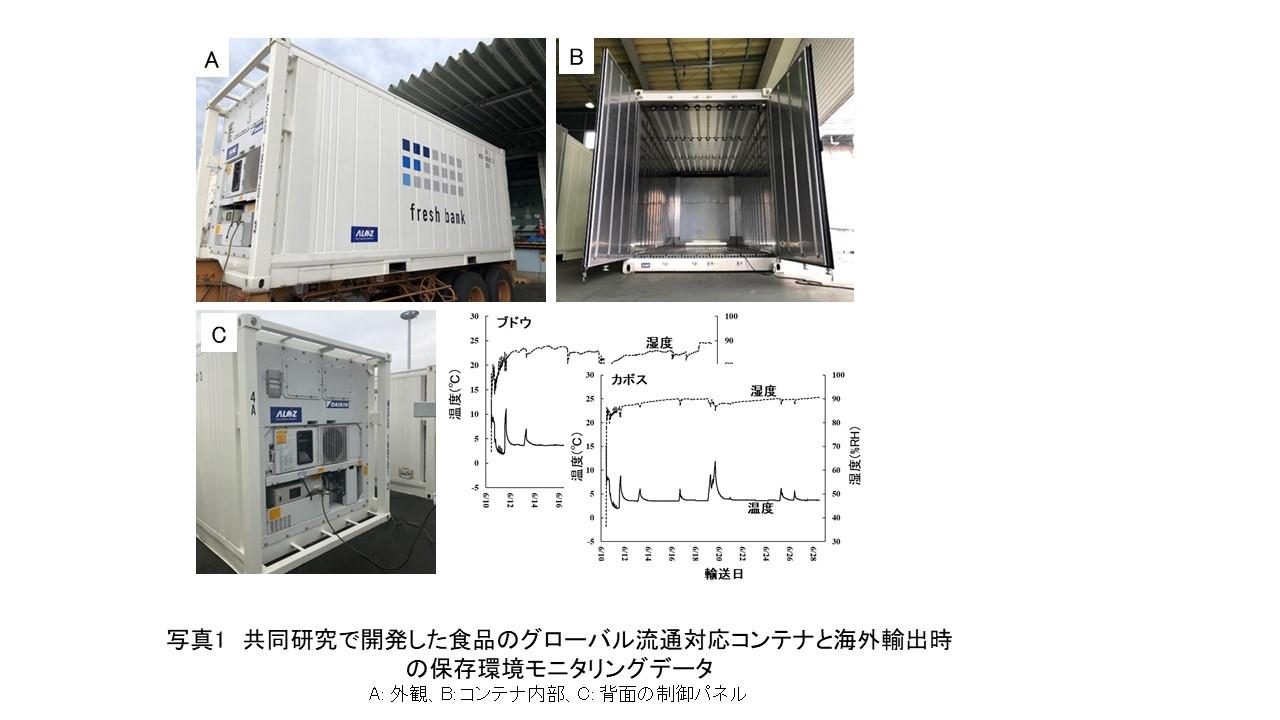

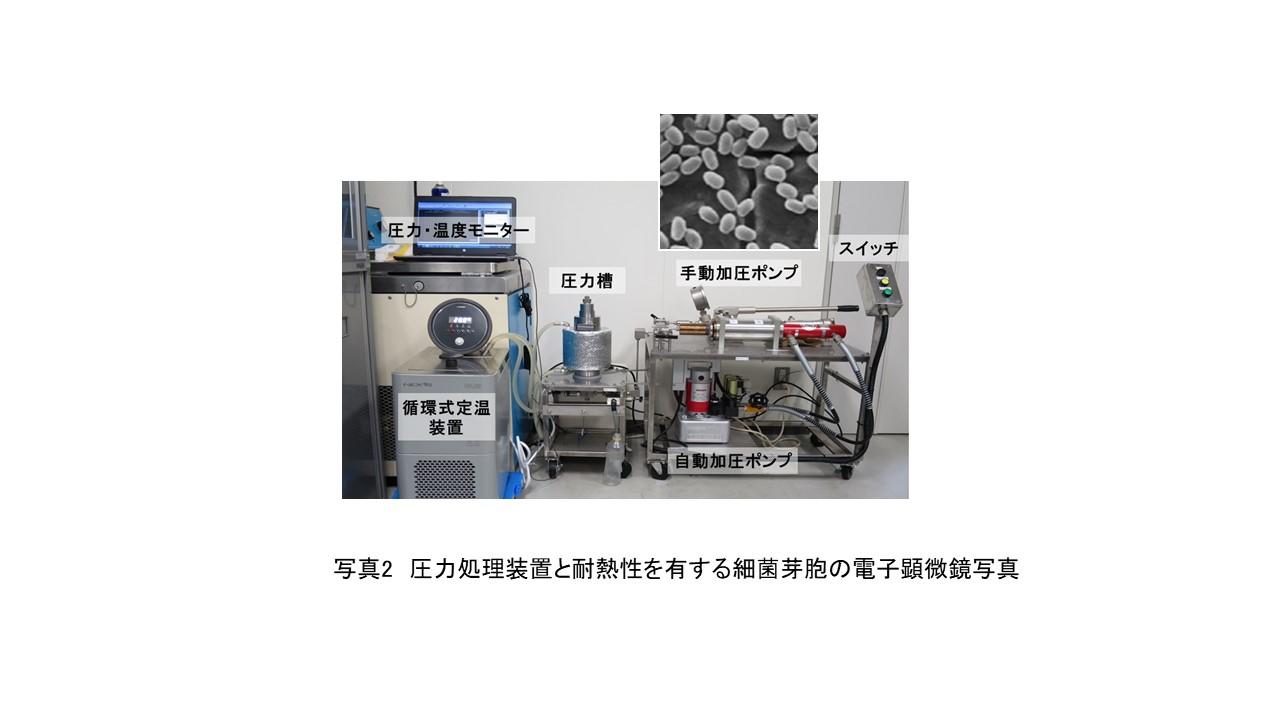

農産物の生産地と消費地との間には、必ず物理的・時間的距離が存在します。その間、もし、適切な環境ではなかった場合、急速に商品価値が無くなります。このような環境は、農産物の種類ごとに異なります。レタスは1℃程度が最適な保存温度ですが、キュウリは10℃付近が最適です。5℃以下だと低温障害(*1)を起こして腐敗します。付着微生物の種類も品目によって様々です。私たちは、このような農産物の特徴について、分子レベルでも正確に評価すること、そして、どのような保存や殺菌の方法を導入すれば、農産物を“安全で美味しく長持ち”できるのか、について研究しています。これまでに、電場環境(*2)を利用すると、鮮度を高く保つことができることを明らかにしました。この成果から、グローバル流通に対応できる鮮度保持コンテナも開発しました。また、圧力を用いて、殺菌し難い耐熱芽胞(*3)を効果的に死滅させる技術も確立しています。このような研究成果を積み重ねることで、世界的な問題である飢餓撲滅やフードロス削減にも貢献すること、そして、安全で美味しく新鮮な食品を、誰もが食べることができる、そんな未来を創ることを目指しています。

用語解説

(*1)とくに熱帯や亜熱帯地域を原産とする農産物を中心として、概ね5℃以下の環境に保存された場合に生じる生理障害である。キュウリやナスの表皮の陥没や水膨れ、サツマイモ内部の黒変といった症状は典型的な低温障害である。

(*2) 電気を帯びた物体に電気力を与える空間のことを言い、電界ともよばれる。

(*3)一部の細菌が、生育に不適切な環境に遭遇した場合に変化する細胞の形態である。強固な外殻を持ち、薬剤や熱といった外部からのストレスに対して高い耐久性を有している。