繁殖評価方法に関する研究

エゾヒグマ(Ursus arctos yesoensis)は、北海道に生息する最大の陸生哺乳類です。北海道におけるエゾヒグマの適正な保護管理には、エゾヒグマの生態、行動、生理、疾患、人とヒグマの関係等に関連する科学的情報の蓄積が必要です。特に、冬眠前の栄養状態が雌ヒグマの繁殖の成功や失敗を決める要因とされており、この関係性を明らかにしていくためには、エゾヒグマの栄養状態や繁殖を正確に推定する有用な手法が求められています。

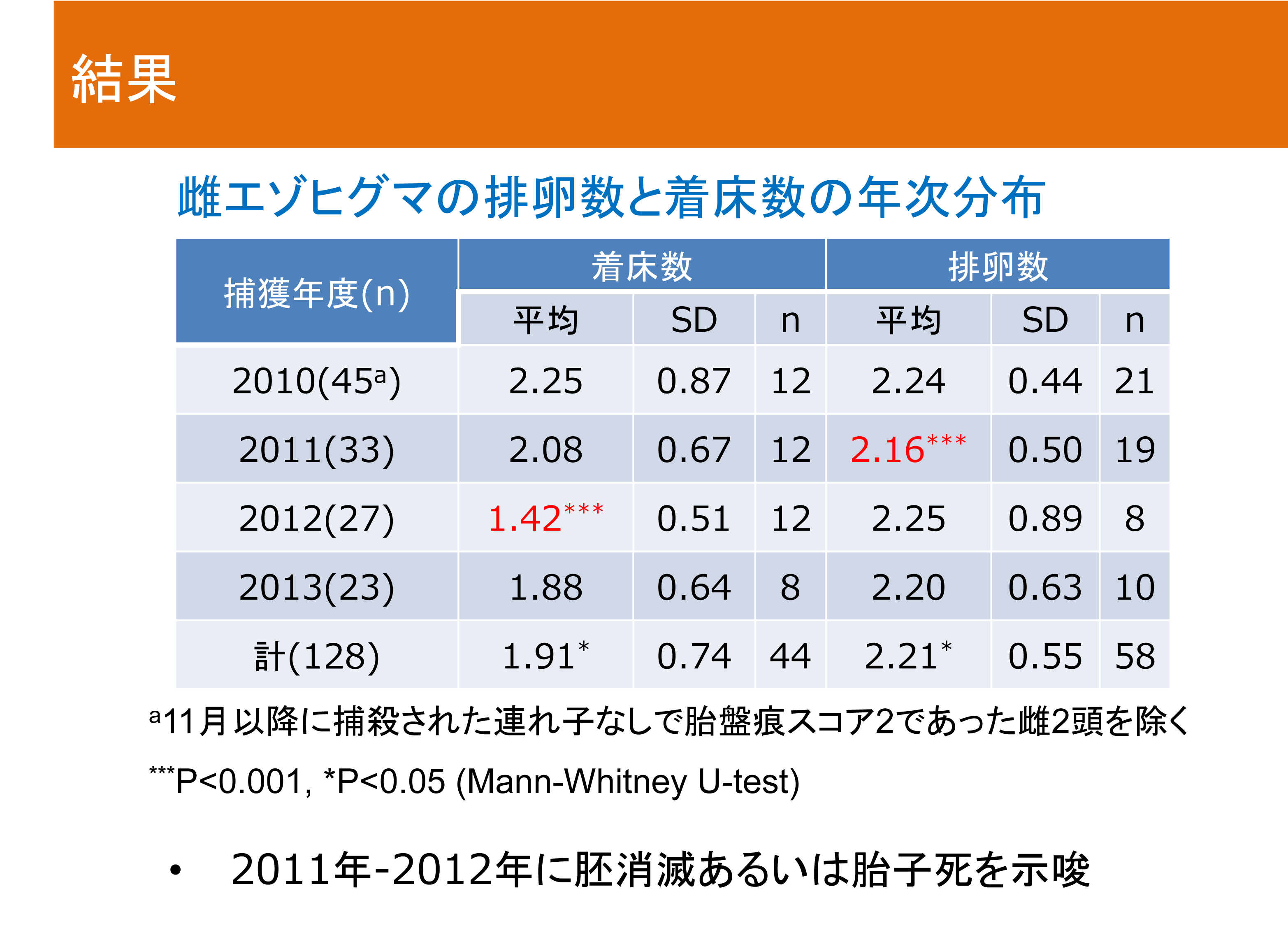

そこで、捕殺個体を利用したエゾヒグマの繁殖及び栄養状態評価を目的として、卵巣と子宮からなる雌性生殖器の肉眼観察から推測される繁殖パラメータの変化を明らかにしました。2010-2013年に捕殺された個体の雌性生殖器の観察から、着床数は排卵数に比べて少なく、年次変化を示していました。また、2011-2012年間に排卵数に対する着床数の有意な減少が認められました。エゾヒグマには着床前後の胚あるいは胎子死あるいは当歳子の出生後の死亡が起こっていることが強く示唆されました。

栄養状態評価方法に関する研究

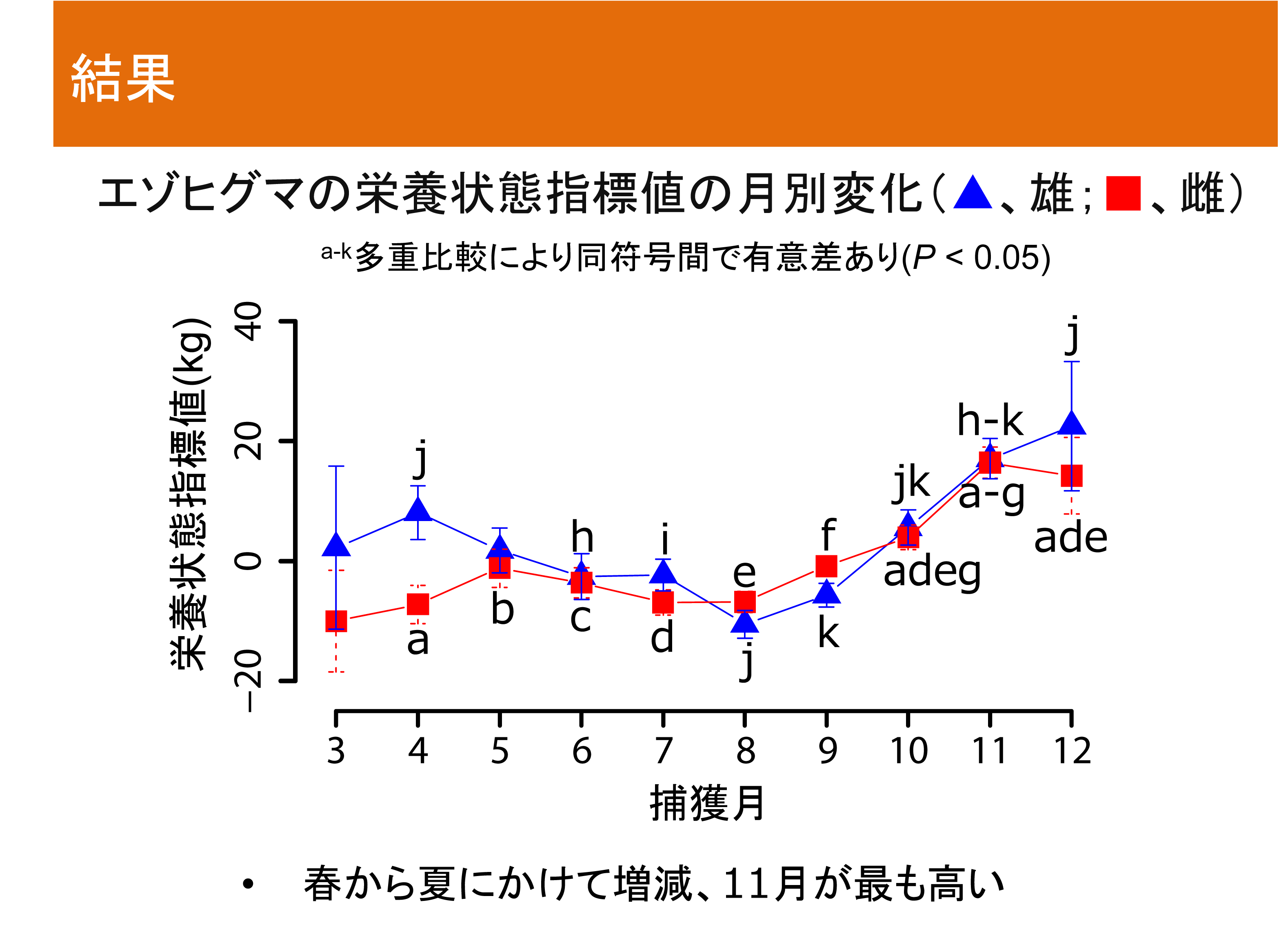

捕殺個体を利用したエゾヒグマ(Ursus arctos yesoensis)の栄養状態の評価方法として、これまで腎臓や骨髄などに蓄積された脂肪の量をもとに個体間の比較をしていましたが、年齢クラスが異なる個体間での比較が困難でした。そこで、性差や成長を考慮しつつ、エゾヒグマの胸囲と体重から栄養状態を評価する方法を確立し、推定された栄養状態指標値を用いて性別、月別、年次別及び連れ子状況別に栄養状態を比較できる手法を考案しました。1991-2012年の間で、エゾヒグマの栄養状態指標値は夏に低下し、過食期にあたる秋に高まる季節変化を示していました。また、栄養状態指標値の年次変化が雌には認められました。しかしながら、単独雌と連れ子を有する雌(当歳子、1歳子、あるいは連れ子年齢が不明)の間での栄養状態指標値に有意な差は認められませんでした。

捕殺個体を利用した繁殖や栄養状態の評価から、繁殖パラメータや栄養状態の変化に関して基礎的な知見が得られました。エゾヒグマの更なる適正な保護管理を行うための生物学的な情報を得るため、繁殖や栄養状態についての年次変化や、その変動要因を明らかにすることが必要です。