ビフィズス菌は食物繊維を食べて私たちの健康を守っている

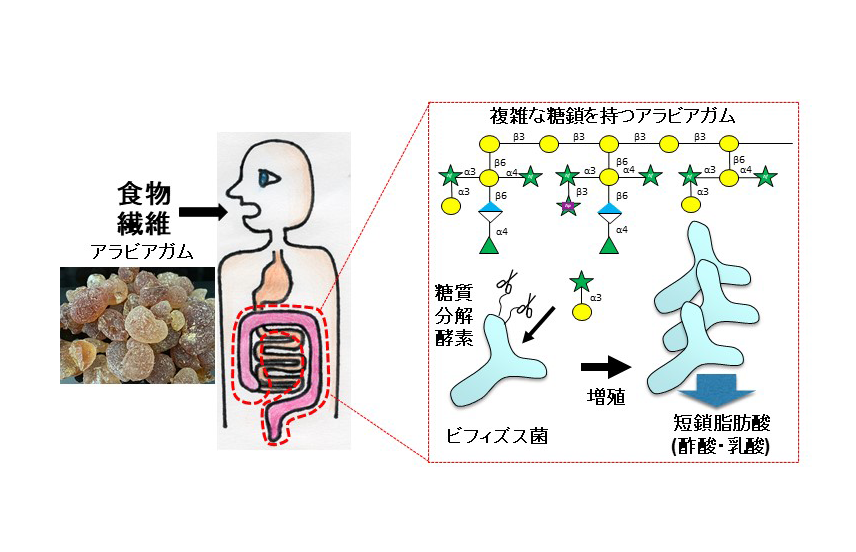

私たちのお腹に棲むビフィズス菌は、食物繊維と称される難消化性糖質をエサとして利用することにより増殖し、短鎖脂肪酸(※1)を排出します。その短鎖脂肪酸はヒトのエネルギー源として利用される他、お腹の中を弱酸性にすることで悪玉菌の増殖を抑えたり、カルシウムなどのミネラル吸収促進作用により私たちの大腸の健康を守る働きをしています。ビフィズス菌は、大人になり私達が穀物・野菜・果物を摂取するようになると、ミルクオリゴ糖の分解を担う乳児型ビフィズス菌から植物の細胞壁に含まれる食物繊維を利用できる成人型ビフィズス菌に置き換わります。アラビアガム(※2)も食物繊維の一つとして大腸に届き特定の成人型ビフィズス菌を増やすプレバイオティクス効果(※3)があることが分かっていました。しかし、食物繊維は高分子ですので、ビフィズス菌はそのままの状態では取り込むことはできません。これまで、ビフィズス菌がどのような仕組みでアラビアガムを分解するのかは分かっていませんでした。食物繊維の重要性を理解するためには、ビフィズス菌が持つ食物繊維分解メカニズムを糖質分解酵素の機能解析を通じて明らかにする必要があります。

ビフィズス菌の食物繊維分解の仕組みを理解して健康に役立てる

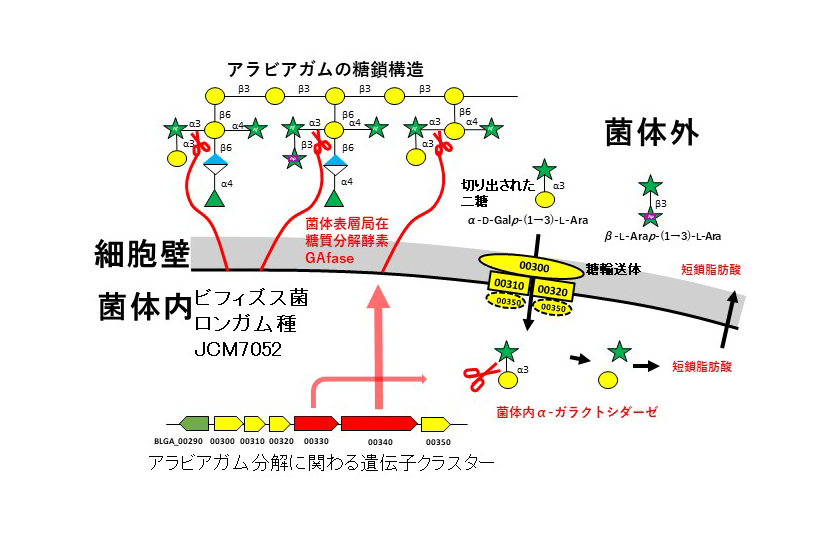

私はビフィズス菌における食物繊維の分解の仕組みを解析する研究を行ってきました。ビフィズス菌は、菌体表面に結合した分解酵素を用いてアラビアガムから二糖を切り出した後、輸送体を使って菌体内に取り込んで単糖に分解して、エネルギー源として利用すると共に短鎖脂肪酸を放出しています。これは、ビフィズス菌の菌種(ロンガム種・ブレーベ種など)で違うのはもちろんですが、菌株間の違いも大きいものでした。つまり、誰でもアラビアガムを利用できるビフィズス菌を持っているわけではなかったのです。分解を担う酵素遺伝子が明らかになることで、便を検査すればどの食物繊維を摂ると有用菌(ビフィズス菌など)が増えるのかを明らかにすることができます。「オーダーメイドプレバイオティクス」が可能になるわけです。食物繊維を分解する腸内細菌はビフィズス菌だけではありません。腸内細菌の重要性は知られていますが、まだ分からないことだらけです。まだ誰も見たことがないような糖質分解酵素を探しだすことで、我々の大腸で共生している腸内細菌の生存戦略を少しでも明らかにすることを目標に研究を進めていきます。

用語解説

(※1)酪酸、プロピオン酸、酢酸、乳酸などの有機酸。腸内細菌が代謝産物として排出する。腸管内を弱酸性にする他、ヒトの細胞のエネルギー源としても利用される。

(※2)アカシア属植物の樹液に含まれる高分子多糖で、増粘多糖類やコーティング剤として食品や医薬品に利用されている。特定のビフィズス菌を増やす効果が知られており、サプリメントとしても販売されている。

(※3)ビフィズス菌などの有用な腸内細菌を増やすヒトの消化酵素で分解されない食品成分。オリゴ糖や多糖などが要件を満たす食品成分として認められている。