「いつもの味」は、しばらくすると「違う細胞」が受容している

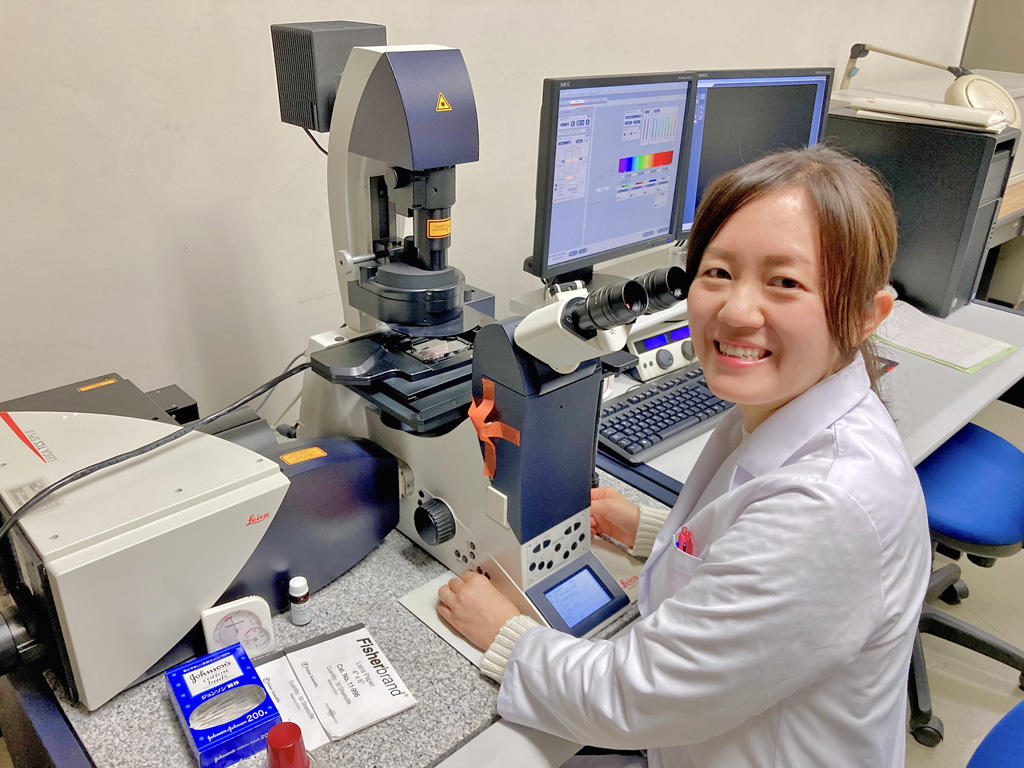

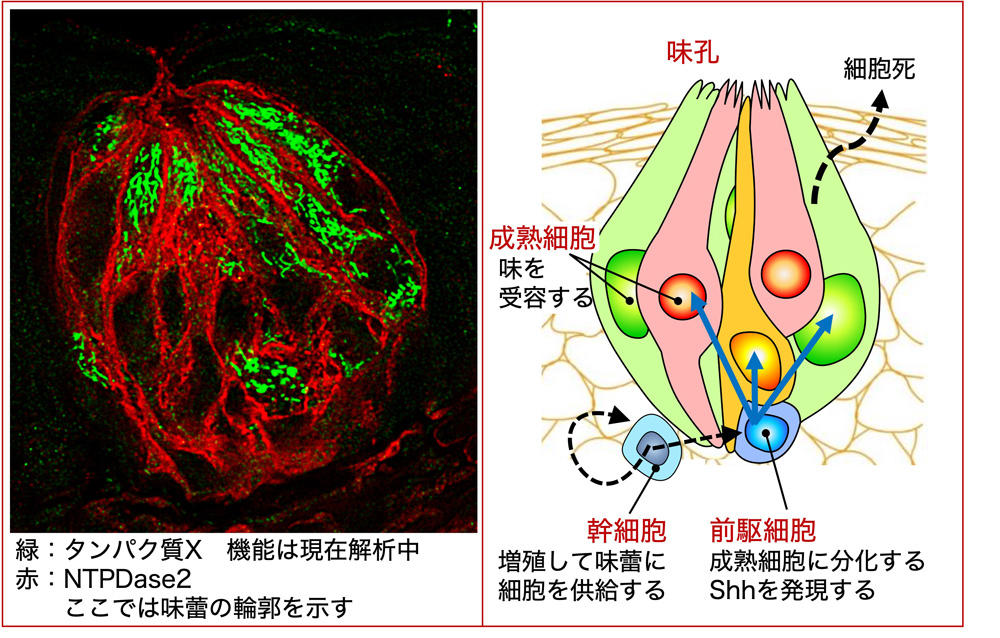

誰にでも慣れ親しんだ「いつもの味」があると思います。食べ物を口にすると味は、舌や軟口蓋、咽頭の上皮に数多くある味蕾(みらい)で受容されます。1つの味蕾は、10〜100個の細胞が集まり花のつぼみのような形をしています。この中には、甘味や苦味など、味を感じる細胞だけでなく、味を感じる細胞が正常に働けるようにサポートする細胞など、様々な細胞があります。これらの細胞は、一生働き続けるのではなく寿命があります。味蕾細胞の寿命は感覚細胞としては最も短く、平均すると10〜14日です。新しく生まれた細胞は、すぐには味を受容できず、しばらくしてから味を受容する成熟細胞となり、やがて細胞死を迎えます。味蕾の細胞は、この流れを繰り返し、次々と置き換わります(味蕾細胞のターンオーバーと言います)。そのため、「いつもの味」は、しばらくすると「違う細胞」が受容して脳へ伝えているのです。私たちの研究チームは、細胞が置き換わる味蕾で、どのようにして「いつもの味」が守られているか、そのしくみについて研究しています。

基礎研究が私たちの暮らしを豊かにする

現在では、5基本味と呼ばれる甘味・うま味・苦味・酸味・塩味の受容体や伝達に関わる分子の多くが明らかにされています。その一方で、ターンオーバーする味蕾の構造と機能がどのように保たれているか、その多くが不明のまま残されています。味蕾のターンオーバーの異常は味覚障害の原因の一つと考えられています。味覚障害は、感染症や薬の副作用などで生じます。しかし、正常な状態のターンオーバーのメカニズムが明らかになっていないために、味覚障害の発症メカニズムが特定できず、味覚障害に対する根本的な予防法や治療法は確立されていません。私たちは、味蕾細胞が味を受容する細胞になる前にShhという分子を発現することを発見しました。Shhは細胞の増殖や分化を促す因子です。抗がん剤の中には、その働きを抑えるものがあります。Shhの働きを抗がん剤で抑えると味覚障害が生じることも明らかになりました。このように一歩ずつ研究は進んでいます。味覚障害に関わらず、医学が大きく進歩した現在でも治療法が確立していない病気はたくさんあります。色々なしくみを明らかにする研究を基礎研究と言いますが、基礎研究による発見が私たちの暮らしを豊かにしています。