海藻の森は重要!なのに魚に食べられてしまう!

植食性魚類アイゴ

コンブ類やヒジキなどの大型の海藻(*1)は、私たちの食物となるだけでなく、沿岸域で繁茂して「藻場」を形成し(*2)、多様な魚介類に棲み場・産卵場・食物を提供するため(*3)、水産業にとって重要です。また、藻場は、海水中の炭素を吸収することによって大気中の二酸化炭素濃度の低下に貢献する可能性が指摘されているため(*4)、今後は温暖化対策上でも重要になる可能性があります。

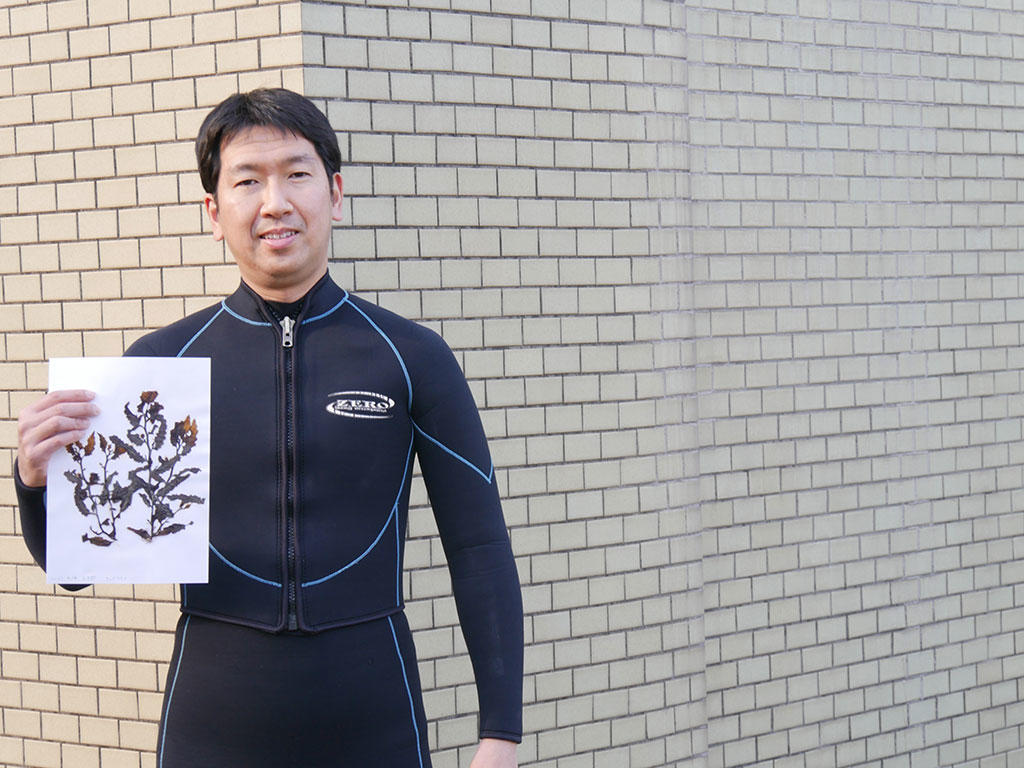

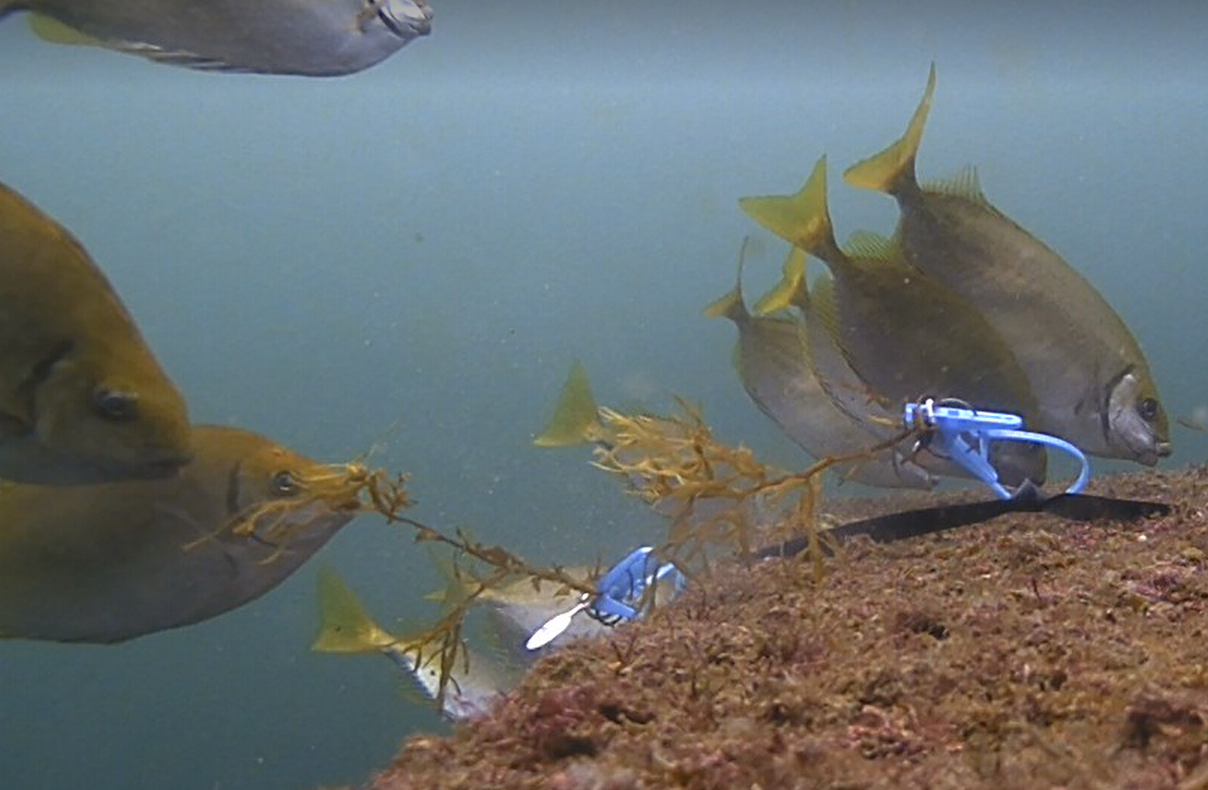

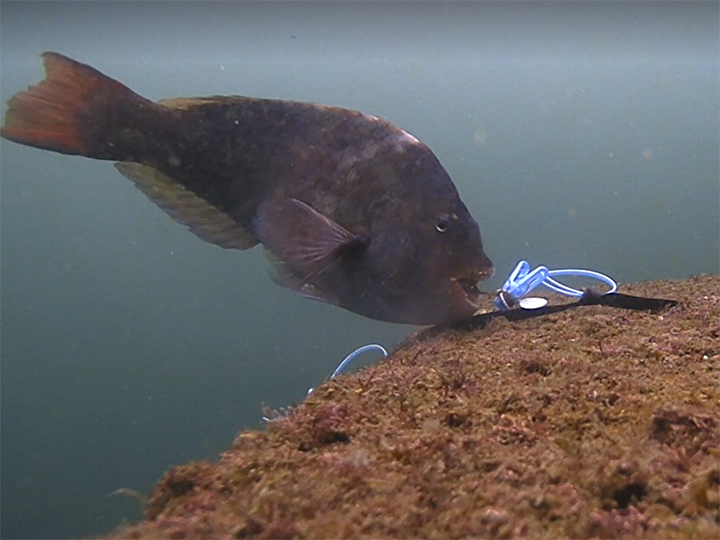

しかし、近年、南日本を含めて、世界の温帯の藻場は著しく縮小しており、その主要因は海洋温暖化と、それに伴って活発化した植食性魚類(*5)の摂食活動であると考えられています。実際に鹿児島県沿岸では、高水温となる夏~秋に海藻を移植すると、アイゴやブダイがすぐに寄って来て摂食し、海藻はあっという間に消失してしまいます(写真1)。

このような魚の食害から藻場を守るために、これまで様々な取り組みがなされてきましたが、効率的な対策技術はまだ開発されていません。このため、私たちは新しい対策技術を開発することを目標として、植食性魚類の摂食活動や海藻の被食防御(*6)に影響を与える要因を調べています。

温暖化で海藻の森が消える原因は魚の食害だけ?

植食性魚類ブダイ

一方、海藻が繁茂する量は、海藻を食べる動物の摂食活動だけでなく、海や川、海底湧水(*7)から供給される栄養(*8)の量によっても大きく左右されます。

海藻の成長は一般的に栄養を添加すると促進されますが、私たちの研究の結果、このような栄養添加の成長促進効果は水温によって変化し、適温よりも高温の条件では栄養を足してもあまり成長しない場合や、栄養を足すとむしろ成長が抑制される場合があることが分かってきました(*9)。このことは、温暖化が進むと、栄養を添加しても海藻が成長しにくくなる可能性を示唆しています。また、温暖化で海面の水が温められると、より深所にある栄養の多い水と混ざりにくくなり、海面の栄養が減る可能性があることが指摘されています(*10)。

このため、海面近くに形成される藻場の縮小には魚の食害だけでなく、温暖化に伴う栄養環境の変化が関連しているかもしれません。この可能性を検証するために、私たちは、温暖化で藻場が縮小している最前線ともいえる鹿児島県の海に潜り、藻場が形成される条件に魚の食害と栄養環境の両面から迫り、最終的には温暖化の中で藻場を保全する技術を開発することを目指しています。

用語解説

(※1)より専門的には、コンブ目・ヒバマタ目に属する大型褐藻。コンブ目にはマコンブ、ワカメ、アラメ、カジメ等、ヒバマタ目にはホンダワラ科のヒジキやアカモク等が含まれる。

(※2)藻場には、海藻が繁茂する場所だけでなく、海草(うみくさ、海に帰化した種子植物)が繁茂する場所も含まれるが、この場合は前者。

(※3)藻場自体がサンマ・アオリイカの産卵場になり、藻場から脱落して漂流する海藻(流れ藻)はブリ・マアジ稚魚の育成場になる。その両方がウニ類・アワビ類・サザエの食物になる。

(※4)世界的な議論中だが、海藻が海水中の炭素を吸収すると大気中の二酸化炭素が海に溶けやすくなる、海藻は炭素から分解されにくい物質を合成して海水中に放出することが知られている。

(※5)アイゴ、ブダイ、ノトイスズミ、ニザダイなど、厳密には雑食性だが、海藻を貪欲に摂食する魚類。

(※6)海藻には植物と同様に、植食動物から摂食されることを防ぐフェノール類やテルペン類などの二次代謝産物を蓄積している種がいる。それらの含有量は光量や栄養によって変化する。

(※7)海底湧水とは、海底から湧出する地下水のこと。陸地の地下水由来のものと、海水が海底に一度吸収され、その後湧出したものがある。

(※8)海藻の成長にとって重要だが欠乏しやすい元素は窒素とリン。海藻は主に海水中に溶けている無機態の窒素(硝酸態・アンモニア態窒素)やリン(リン酸態)を吸収して成長する。

(※9)海藻の成長に対して水温と栄養は複合的に作用し、栄養添加の正の影響は水温上昇によって弱められる場合、負の影響に転じる場合がある。

(※10)より専門的には、「海洋温暖化による成層強化により表層水と中・深層水の鉛直混合が阻害される。」