有象無象の非資源生物が支える海洋生態系

鹿児島大学水産学部では、水産資源となる(≒食べることのできる)魚介類の研究が様々に行われていますが、その一方で我々が直接利用することのできない「非」資源生物の研究もまた盛んに実施されています。矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、水産資源とならない生物も水産学的に非常に重要なためです。

我々に豊かな恵みをもたらす海洋生態系は多種多様な生物種によって構成されています。しかし、このうち我々が直接食べることのできる大型魚介類はごく一部に過ぎません。圧倒的多数を占めるのは有象無象の非資源生物であり、海洋生態系はこれらの非資源生物によって支えられているのです。したがって、水産資源を育む海洋生態系を理解するためには、様々な非資源生物についても研究をしていく必要があります。たとえ水産資源となる魚介類の生態を明らかにするためであったとしても、その種を取り巻く餌生物、競合他種、捕食者など様々な非資源生物との関係性を調べる必要があるのです。

藻場の葉上動物

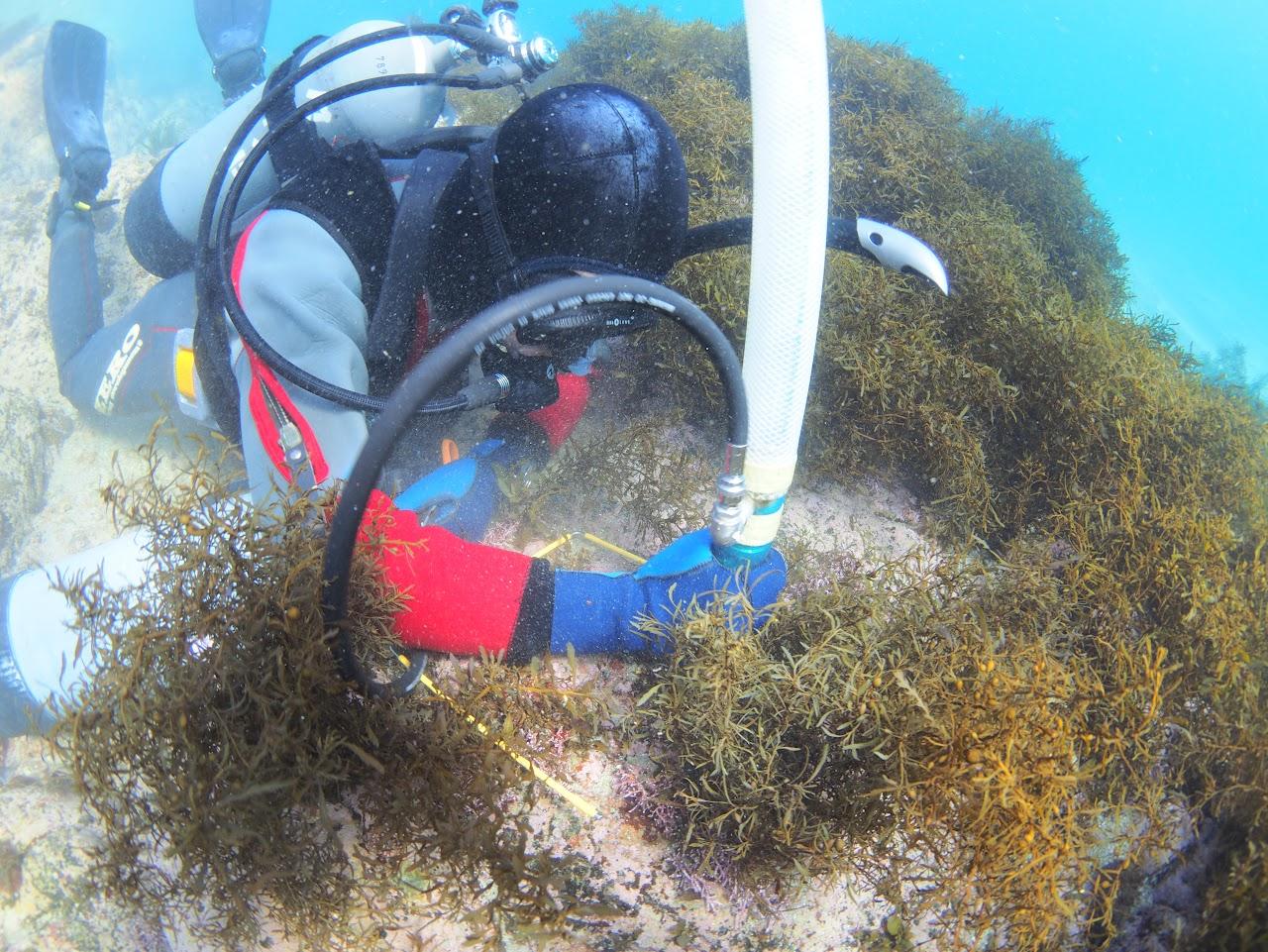

私たちは、特に海藻類や海草類からなる藻場(*1)を対象として、藻場生態系の生物群集構造やその食物網構造について研究を進めています。藻場には様々な水産有用魚類が生息しており、藻場はとりわけそれらの稚魚期や幼魚期の生息場・索餌場として重要と考えられています。彼らは、藻場に生息する様々な小型葉上動物(*2)を食べながら大きく成長していきます。しかし、このような小型葉上動物の研究は充分ではありません。多くの場合には、そもそもどのような葉上動物が藻場に生息しているのかも明らかにされていませんし、どのような魚類がどのような葉上動物を捕食しているのかについても具体的には分かっていません。

実際に調べてみると葉上動物の現存量は膨大で、最大で1 ㎡あたり10万個体以上も出現します。地味な作業ですが、これらを1個体ずつ種を判別して計数していくことで、藻場の生物群集の種組成や個体数密度、それらの季節変化、場所による違いなどを調べています。さらに、消化管内容物分析や炭素窒素安定同位体比分析(*3)などを行うことによって、魚類や葉上動物、葉上動物の餌となる更に微小な生物や粒子を含めて、被食-捕食関係や食物網構造についても調べています。水産資源となる生物だけでなく、様々な非資源生物も対象に含めて藻場生態系を正しく理解し、将来的には藻場を含む海洋生態系の適切な管理・保全に繋げていきたいと考えています。

用語解説

(*1)海藻類や海草類が繁茂する場所を指す言葉。藻場を構成する海藻・海草種によって、アマモ場、ガラモ場、コンブ場などに大別される。主に沿岸域に形成され、藻場には多種多様な生物が生息している。

(*2)海藻や海草類の上で生活する小型動物たち。主な構成動物群は、端脚類(ヨコエビ・ワレカラ類)、十脚類(エビ・カニ・ヤドカリ類)、巻貝類など

(*3)生物体を構成する炭素の安定同位体(13Cと12C)の存在比と、窒素の安定同位体(15Nと14N)の存在比を調べる手法。ある生物種の生物体を構成する炭素と窒素の同位体比は、彼らが食べた餌生物の同位体比に依存して決まることから、生態系を構成する様々な生物の安定同位体比を測定することにより、彼らの被食-捕食関係や食物網構造を推定することができる。