社会問題を教室で議論する教師のスキルやストラテジーとは?

皆さんの学校では今起きている戦争のこと、政治のこと、地域の社会問題(例えば、2023年の鹿児島県ならサッカースタジアム建設や、馬毛島の基地建設)のことについて、授業で取り上げたり、話し合ったりしていますか?

私は「社会科教育学(あるいは社会認識教育学)」という分野を専門に研究しています。「社会科教育学」は、主に社会科という教科の枠組みの中で、どのような授業が望ましいか追求し、そのために教師はどうあるべきかを問う学問です。社会科は「平和で民主的な国家及び社会の形成者」になるための教科です。もし、あなたが今起きている社会問題について学校で何も話し合っていないとしたら、あなたの受けている(受けてきた)授業は、「平和で民主的な国家及び社会の形成者」を育成する授業といえるでしょうか。

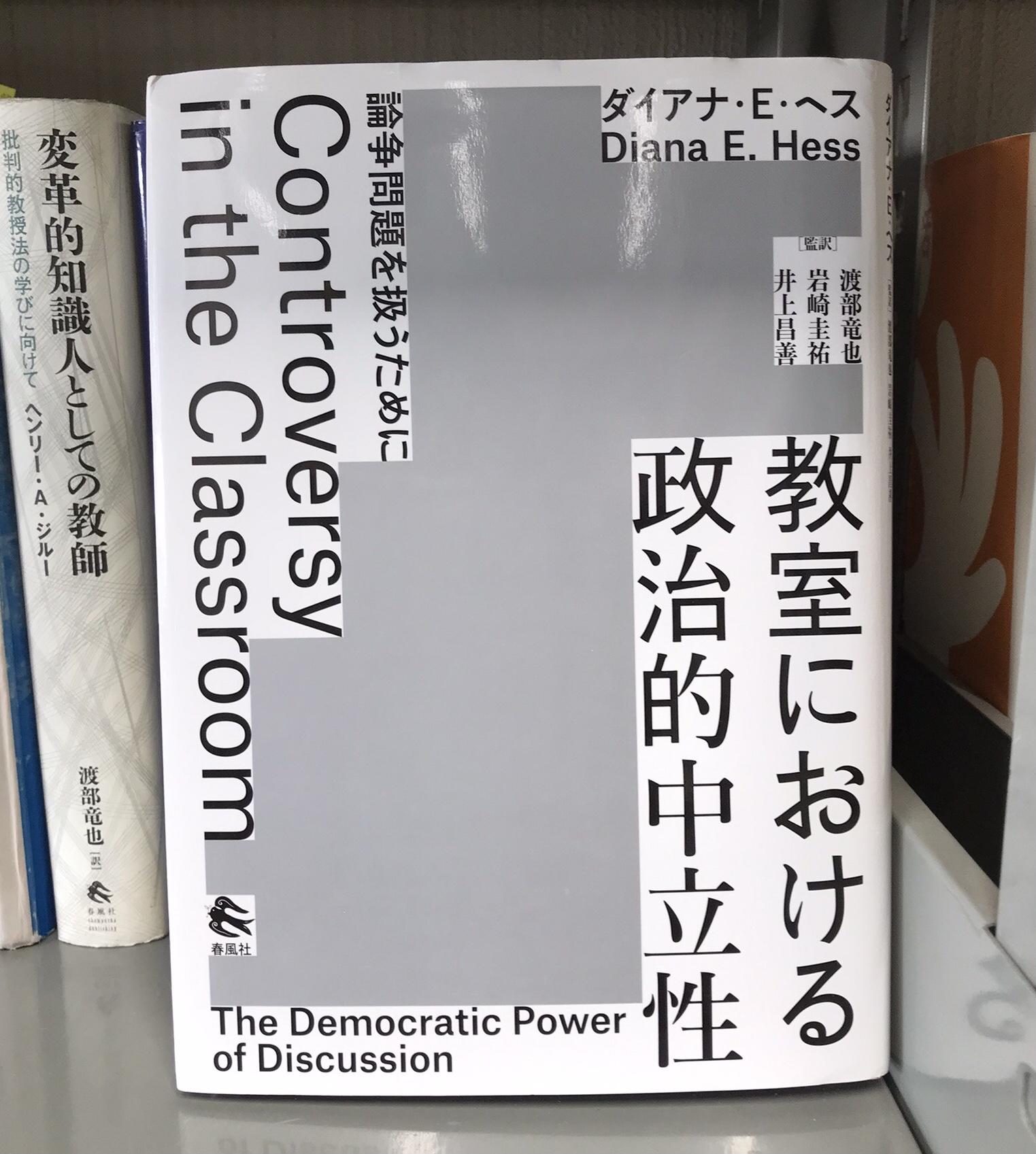

日本の学校教育では「社会問題」を取り入れ議論することは「中立」に反するということでタブー視されてきた側面もあります。しかし、そんな中でも豊かな教育実践を積み重ねている教師もたくさんいます。私の研究では、そのような教師のスキルやストラテジーを、聞き取りやフィールドワークを通して明らかにしています。

社会問題を教室で議論するための教員養成/教師教育とは?

どうすれば教室で社会問題を取り上げる先生を増やすことができるのでしょうか。実は教員養成や教師教育の中で、社会問題を教えるために必要な心構えやスキルについて学ぶことはほとんどありません。そこで、私は「どのような研修プログラムや大学での講義・演習が社会問題を教える教師を育てるのか」を研究のもう一つのテーマとしています。その研究の一環として、米国で行われている教師教育研究を参考にしたプログラムを作成したり、小中高で精力的に実践されている先生を全国から招聘して学生と実践者で議論したりする活動を行なっています。2023年度は「水俣病をどう教えるか」をテーマにして、現地へのフィールドワークも行いました。

本研究に関しては研究蓄積が少なく今でも手探り状態ですが、この活動を続けることを通して、社会問題を教えることに対する教師や教員志望学生の葛藤やその乗り越え方を示すことができるのではないかと考えています。その上で、教員養成や教師教育において大学の教師教育者が担うべき役割とは何かについても議論を広げていきたいです。