海外現代建築に見られる新しい屋根デザイン

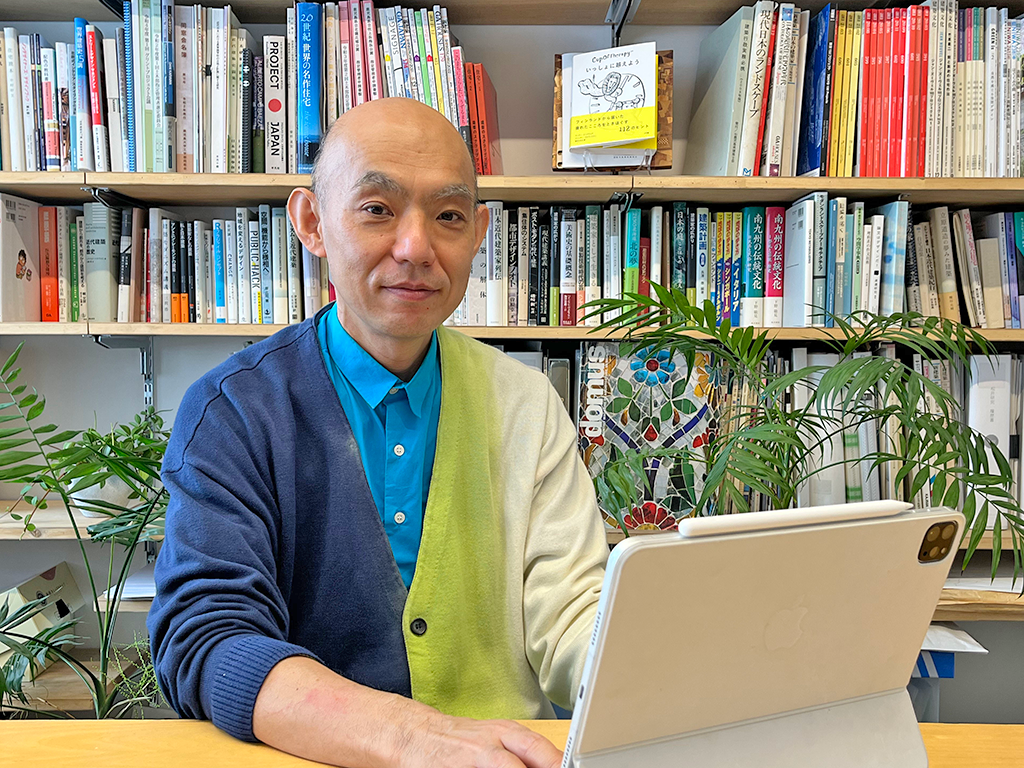

近年、コンピューターによる3Dモデリング技術の進歩やアルゴリズミックデザイン*1の拡大により、自由な形態の建築が従来よりも容易に設計することが可能になってきています。建築におけるコンピュテーショナルデザインの拡大は、デザイン向けに開発されたプログラム言語の登場及びBIM*2の普及が起因しています。BIM先進国である北欧ノルウェーでは、2000年にBIMの先駆けプロジェクトが発足しているのに対して、日本は2009年がBIM元年と呼ばれており、2000年代以降のコンピュテーショナルデザインによる実験的な造形の建築に関してやや取り残された状況にあり、海外の建築においてその表現の多彩さがみられています。例えば、写真1の表は2000年以降の傾斜屋根を持つ海外現代建築の類型表です。表の左上から右下に向かって形態が複雑化しています。この類型表は、屋根がどの様な断面形状をしているのか?また、その断面形状が建築全体を覆う時にどの様に形状が変化しているのか?と言う視点から分析を行い、作成しています。屋根は建築物の印象に大きく影響しており、建築の意匠表現上の重要な要素の1つです。建築の意匠表現において屋根形状の役割は大きく、多様な屋根の形態を分析し、その特徴を考察することは、今後の建築設計において有益なことです。

VR を用いた住空間における屋内外の境界の曖昧性

また、従来の設計では図面と模型で検討していましたが、安価なVR*3環境の構築が可能となったことやBIMの普及などから、近年では建築設計の現場にVRを利用する動きも出てきています。しかし、VR空間で構築した建築物から受ける印象や寸法の把握において、実際の建物との違いがあることが分かっていますが、その違いを評価した研究はまだ少ない状況にあります。写真2はVRを用いて架空のリビング空間を作成し、室内の幅、奥行き、天井の高さ、窓の大きさや位置、庇や縁側(デッキテラス)の大きさなどの違いにより、室内と室外の境界の曖昧性がどの様に変わるのかを実験している風景です。これまでの建築設計では、紙面上に建物の図を描いてデザインしていましたが、今後はVR空間を利用して、実際の体験に近い状況で建築をデザインしていく様に変化していくと思われます。VR空間での空間認識や設計プロセスに関する調査が必要になってきています。

用語解説

アルゴリズミックデザイン:コンピュータ計算を用いて形の創造や決定を行うデザイン手法。

BIM:Building Information Modelingの略称。コンピューター上に、デザイン、構造、コスト、メンテナンスなどの属性データを追加した建築物のデジタルモデルを作成し、そのデータベースを利用して、建築設計・施工から維持管理まで情報活用を行う建築の新しいワークフロー。

VR:virtual reality(仮想現実)の略。