溶液:化学反応が起こる場所

自然界で起こっているものや,生命活動に必要なもの,あるいは工業的に制御されているものまで,ほぼ全ての化学反応は液体の中で進みます。液体が反応物を適切な濃度で,自由に動ける状態を保ちつつ,限られた空間内に閉じ込めておくことで,反応を進行させることができるからです。このようなとき,その液体は「溶媒」と呼ばれます。

最も身近な溶媒は,もちろん水です。様々な金属イオンや酸,塩基のような本来反応性が高い物質を安定に保持することができます。一方で,水に溶けにくいような有機物を扱うため,アルコールや油のような有機溶媒も使われてきました。金属イオンと有機物を反応させるため,両方を溶かせるような溶媒も開発されました。高温や低温で反応を進めたい場合もあります。とにかく化学反応には溶媒が必要ですから,このような多岐にわたるニーズに応え,これまで多くの有機溶媒が開発・研究されてきました。最近では特に,電気エネルギーの有効利用のため,電気化学デバイスで応用できる液体への要求が高まっています。

新しい溶媒とその性質の解明

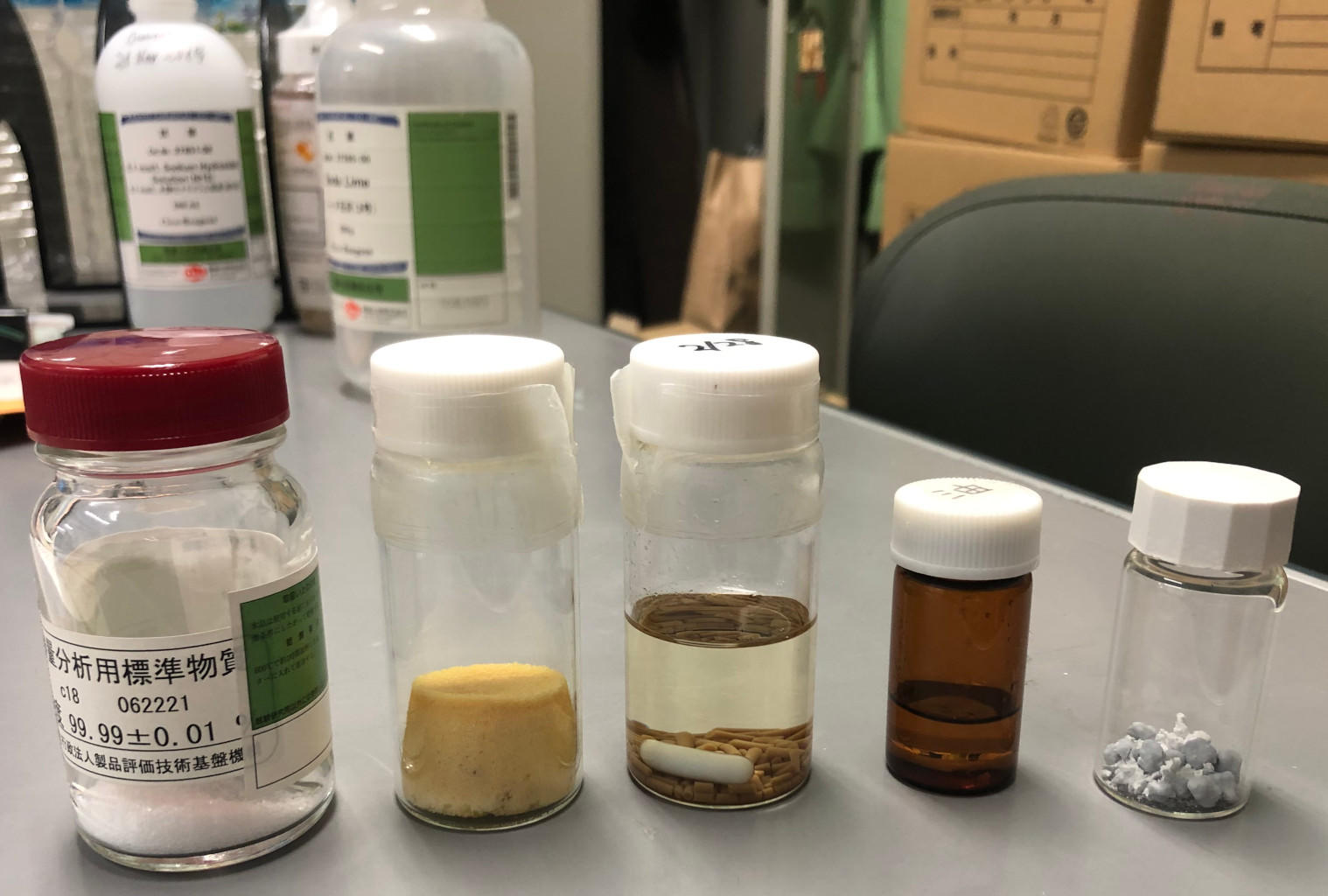

ところが水は電気化学的な安定性が低い液体であるため,電気化学デバイスに応用しにくい溶媒です。一方,有機溶媒は電気化学反応の主役である金属イオンの溶解度があまり高くなく,また有機物なので可燃性が高いため火災事故の危険もあります。そこで近年では,「イオン液体」が注目されてきました。イオン液体は常温でも液体となる電解質であり,溶媒の選択肢をぐんと広げることができます。しかし,このような液体は水や油のような従来の溶媒とは異なるため,どのような仕組みで物質を溶かしているのか,どのように反応と関与するのかといった,溶媒としての基本的なことは全くの手探りでした。そこで,イオン液体中で,特にイオンの関係する化学反応について,様々な手法を駆使して調べています。

このほか,超濃厚電解質溶液や,深共融溶媒など,これまでに無い特徴を持った溶媒が次々と生み出されており,研究対象としています。しかし,溶液・液体はひときわ追跡が困難な対象であり,その理解は全く追いついていません。溶媒を制す者は反応を制す。興味と任務は尽きません。

用語解説

電気化学デバイス:電池のような酸化還元反応によって電気エネルギーと化学エネルギーを変換するシステム。「乾電池」にも水溶液が含まれ,酸化還元反応媒体となっている。

電解質:溶液中で陽イオンと陰イオンに電離する物質。例えば塩化ナトリウムは水溶液中でナトリウムイオンと塩化物イオンに電離する。

超濃厚電解質溶液:ある種の電解質は水を凌駕するほど水に非常に良く溶ける。このとき,通常の希薄な水溶液とは異なる性質を示す。

深共融溶媒:複数の物質を混合したときに,融点が著しく低下する組み合わせがあり,深共融溶媒と呼ばれる。塩化コリンと尿素の組み合わせが代表例。