鹿児島で加速度的に進むグローバル化

鹿児島県の在留外国人総数は2019年に1万人を超えました。総数自体は他県と比較して多い方ではありません。しかしながら、総務省が発表した「都道府県別の在留外国人数(2017年12月末と2018年6月末)」によれば、鹿児島県の在留外国人の増加率は全国で連続して2番目でした。在留外国人の中でも近年特に増えているのが外国人技能実習生です。彼ら・彼女らは、人手不足で困っている食肉加工業や農業などを中心に働いてくれています。

また、県内の地方のお祭りに足を運べば、若い技能実習生が神輿をかつぎ、高齢者ばかりの祭礼行事に活気をもたらす場面にも遭遇します。地域の自治公民館で開かれる高齢者向けイベントでは、地元の若者の参加がほぼないなかでベトナム出身の技能実習生がアオザイを着て民族舞踊を披露し、地域の高齢者を笑顔にするといった機会をも提供しています。つまり、地域の経済分野に限らず、文化活動でさえも諸外国出身の地域住民の存在抜きには維持が困難な現状があるのです。

誰もが安心して生きることのできる地域へ

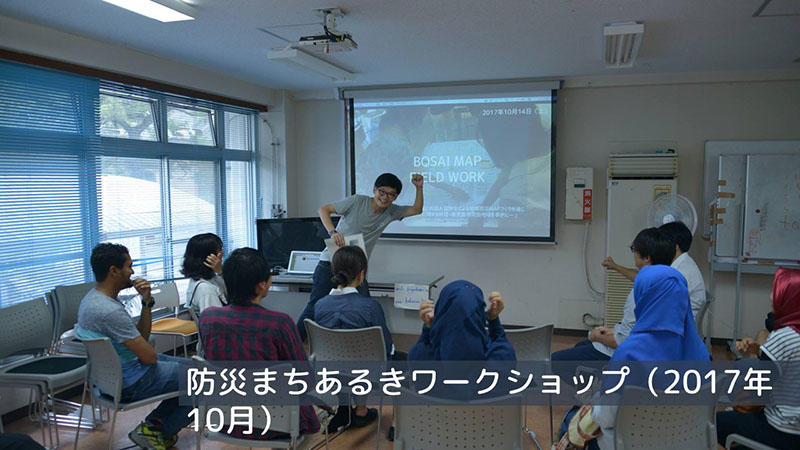

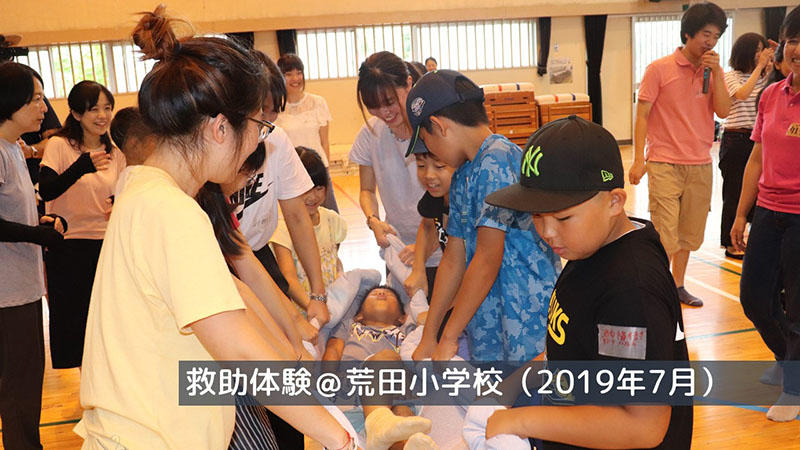

鹿児島は桜島や新燃岳等の活火山を抱え、水害や台風などの自然災害も多発する地域です。薩摩川内市には原子力発電所も立地しています。したがって、自然災害等の有事の際には、国籍や出自が問われることなく誰もが地域に住まう人間として相互に助け合えるような関係性をつくる必要があります。 特に生産年齢人口の減少によって過疎・高齢化が進む農村地域では、このような関係性づくりは喫緊の課題だと言えるでしょう。しかしながら、外国人散在地域の鹿児島では未だそうした取り組みや研究は多くありません。また、在留外国人特に外国人技能実習生に関する情報の共有やそのための関係者間のネットワーク化はほとんど進められてきませんでした。そこで、現在私は鹿児島県内で地域のNPOや自治体、企業、研究者の皆さんと協働して、鹿児島県内の多文化共生に向けた調査やワークショップ等の学びの場づくりに取り組んでいます。これまで以上に「他者」との共生が必要とされる地域社会において、大学を含めた多様なセクターで協働しながら地域づくりに取り組むことは、今後ますます重要になっていくと考えています。