太陽系はどうやってできたのか?

宇宙では、常に新たな星、惑星系が形成されると共に、年老いた星、惑星系はその一生を終えています。宇宙に漂う分子ガスと塵が、新たな星、惑星形成の源です。私達の太陽系も、およそ46億年前に分子ガスと塵から形成されたと考えられています。塵や、分子ガス中の様々な分子は電波を放射するため、電波望遠鏡による観測により、星や惑星の形成過程を調べることができます。

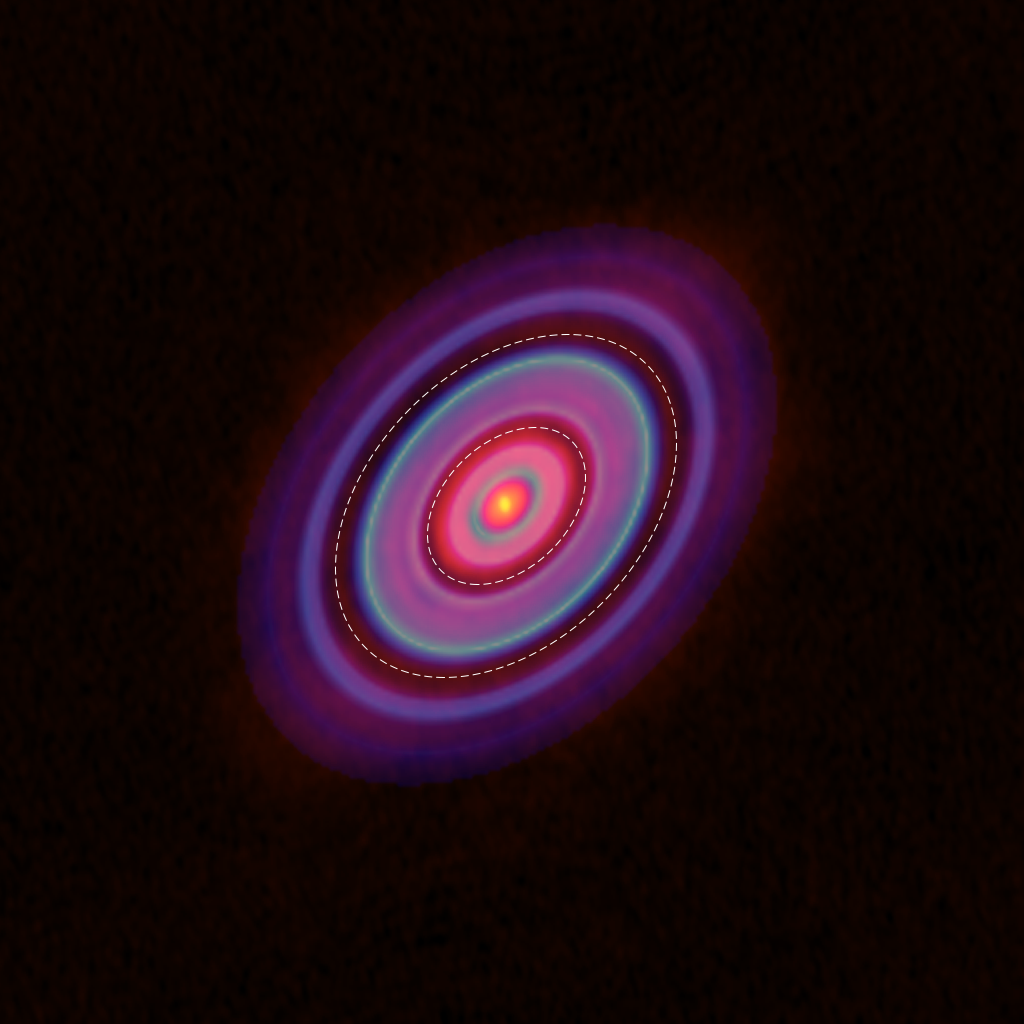

我々の研究グループは、電波望遠鏡による観測により、宇宙で星や惑星がどのように作られるのかを研究しています。これは地球や太陽がある太陽系がどのようにして作られたのかという疑問に答えたいからです。図は、太陽質量程度の若い星である、おうし座HL星の周りの分子ガスと塵の円盤を、南米チリにあるALMA(*1)を用いて観測した画像です。若い星周囲に存在するこのような円盤を「原始惑星系円盤」と呼び、惑星形成の現場であると考えられています。この円盤の中で、分子ガスや塵の量が減少した溝状の構造(図の波線)が存在することがわかります。このような溝状の構造はいわば惑星のけものみちであり、この溝状の構造の中に木星のような惑星が潜んでいると考えられます。

双子の星はどうやって生まれる?

人間と同様、星にも双子が存在します。双子の星は、重力でお互いに引き合いながら互いの周りを回っており、「連星」と呼ばれます。人間と違い、星の過半数は連星であることがわかっており、連星がどのようにして生まれるのかという問題も、我々の重要な研究課題です。

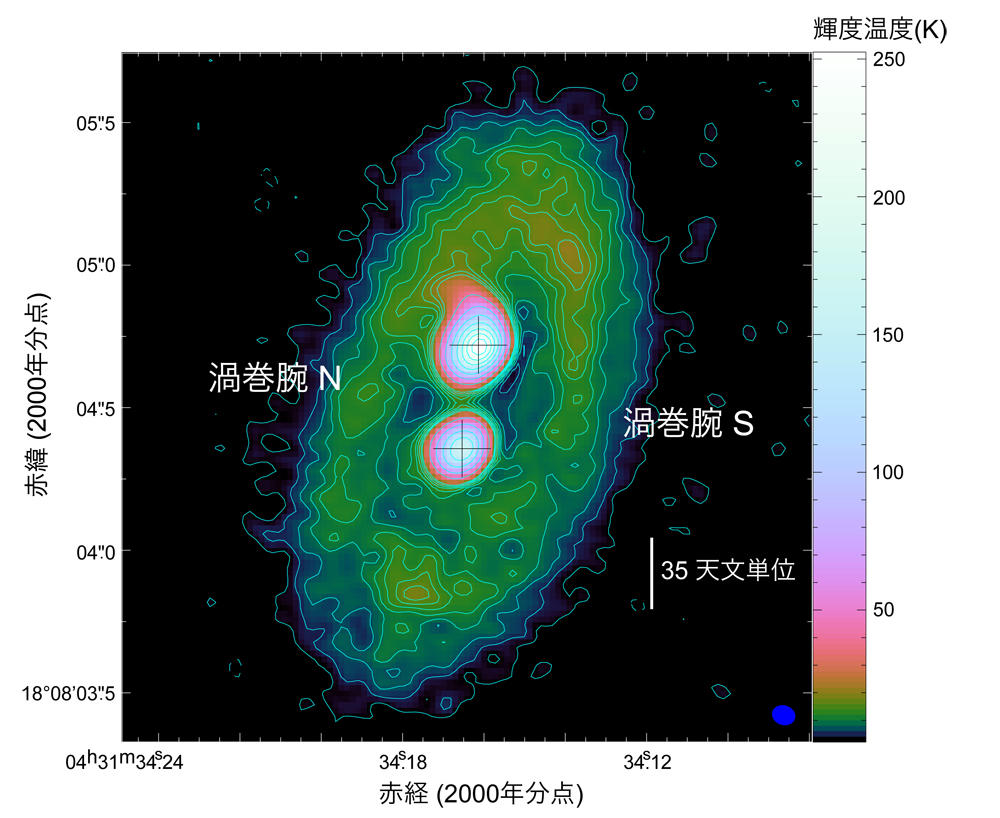

図は、生まれて間もない双子の赤ちゃん星「原始星連星」L1551 IRS 5 周囲の円盤を、ALMAによって観測した画像です。図の中央の二つ目玉の構造は、連星の個々の星の周りの円盤であり、個々の星の周りでの惑星系形成の現場であると考えられます。さらにこの二つの円盤全体を取り囲む第3の円盤「周連星系円盤」が存在することがわかります。周連星系円盤は二つの渦巻き腕の構造を示しており、時計回りに回転しています。さらに、渦巻き腕の中では分子ガスや塵が回転の勢いを増して外側に移動しているのに対して、渦巻きの間では回転の勢いが弱くなって、中心の連星の落ち込んでいることがわかりました。これは、周連星系円盤の物質が連星を成長させている様子を見ていると考えられます。

このように、ALMAを始めとする世界の最先端の電波望遠鏡を用いて、宇宙で星や惑星がどのように形成されているのかという問題に迫っています。

用語解説

ALMAはAtacama Large Millimeter/submillimeter Array の略であり、北米、ヨーロッパ、東アジア(日本、台湾、韓国)、チリの計22カ国の国、地域の国際共同体制のもと、チリのアタカマ砂漠に設置された世界最大の電波望遠鏡の名前である。ALMAは直径12mのパラボラアンテナ54台、直径7mのパラボラアンテナ12台の計66台のアンテナからなり、天体からの、波長7-mm から 0.3-mm までの電波の超高解像度、高感度の観測を行うことができる。観測データは観測者の1年間の占有期間の後は公開され誰でも使用できるほか、日本の大学生、大学院生は自身の観測提案を行うこともできる。