人の心がわかる

人は社会的動物であると言われている通り,他者との関係なしには生きていくことができません。それでは,人とかかかわる力はどのように育ち,人とかかわることが社会生活にどのような影響を与えるのでしょうか。

人は,生まれた直後から人に注意を向ける傾向があります。また,0歳代の子どもも表情や動作,音声を使ってコミュニケーションを取ることができます。1歳の誕生日を過ぎたころには意味のある言葉を話すようになり,コミュニケーションはますます円滑になります。

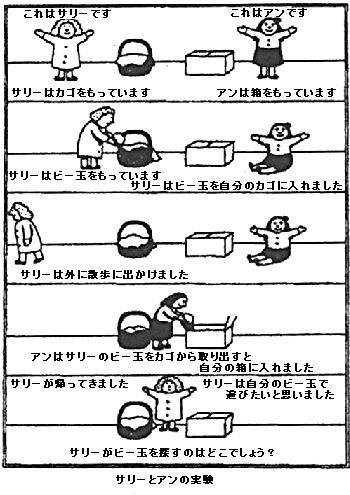

生まれながらにして他者と能動的にかかわる子どもの,他者とのかかわり方が大きく変化するのが4歳ごろです。子どもは,4歳ごろに心の理論(*1)を獲得します。心の理論が獲得されると,自分以外の「その人が」何を感じ,何を考えているのかを,自分の感じ方や考えとは切り離して理解できるようになります。つまり,人の心がわかるようになります。私は,心の理論がどのように獲得されるのか,そして,心の理論が獲得される前後で子どもたちの他者とのかかわりがどのように変化するのかについて,発達的な視点から研究しています。特に,道徳的判断や向社会的行動(*2)の発達に興味を持っています。

【画像の出典】

Frith, U. (1989). Autism: Explaining the enigma. Oxford: Blackwell.

冨田真紀・清水康夫・鈴木玲子(訳) (2009). 新訂 自閉症の謎を解き明かす 東京書籍

特別な人との関係が,社会生活を支える

先に,他者とのかかわり方が4歳ごろを境に大きく変化することを述べましたが,対人関係はそれ以前から形成されています。子どもは,社会の中に生まれ,社会の中で育つのです。しかし,人はすべての他者と同じような関係の築くのではありません。その他大勢の人とは明らかに異なる特別な関係を築く「重要な他者」として,乳幼児期は母親を中心とした家族,小学校高学年以降は親友や恋人,配偶者が挙げられます。

人は,不安や恐怖といったネガティブな感情を経験すると,それを和らげようとします。一人ではうまく対処できないときは重要な他者に頼ることもあります。重要な他者に抱きしめ,慰めてもらうと,あるいは助けてもらえると信じることができると,安心することができます。そして,安心感に支えられて,環境に対して積極的,創造的に働きかけることが可能になります。このような関係をアタッチメント(愛着)(*3)と呼びます。親密な2者関係は人の社会生活の基盤と言えます。

私は,親子,恋人間で形成されるアタッチメントが社会的適応に与える影響を,乳幼児から青年まで,幅広い年代の人たちを対象に研究しています。

用語解説

*1:自分や他者の行動を心に帰属し,「心」という概念を使って自他の行動を理解したり,予測したりする力。「誤信念課題」などの課題を通して,心の理論は4—5歳ごろに獲得されることが分かっている。

*2:コストや動機を問わず,他者や社会のためになる行動を指す。

*3:人が「重要な他者」との間に形成する情緒的な絆。不安なときにはくっつき(attach),安心すると離れていくという行動を支える認知的,情緒的な基盤。