脳炎の原因がわからない患者さんとの出会い

私の研究テーマは、ゲノム(*1)解析を活用して脳炎の原因を探索することです。みなさんは、脳炎という病気をご存じでしょうか。字の如く、脳に炎症が生じることで、意識がわるくなったり、手足が麻痺したり、けいれんしたりと、多彩な症状を伴います。その原因は感染症と免疫疾患に大別されます。

感染症にフォーカスを当てると、その原因はウイルス、細菌、結核、真菌(酵母やカビ)、原虫(例えばアメーバなど)と多彩です。さらに、脳は容易に採取できないため、感染した病原微生物を見つけることは難しく、脳炎の原因探索はときに困難を極めます。

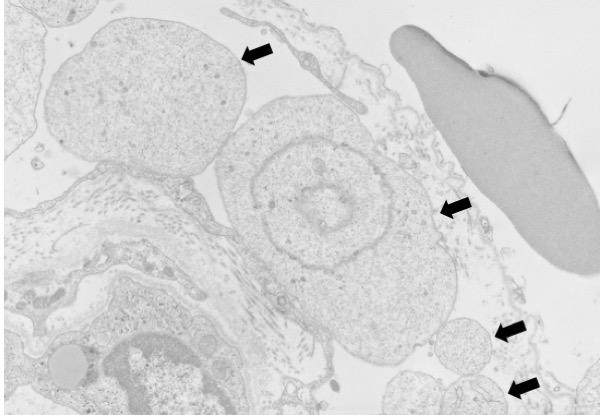

ある地域に、原因不明の脳炎患者さんがいました。従来の検査法では何も検出されないため、最終手段の検査として、その患者さんは脳の一部を採取されました。顕微鏡で観察すると、脳の小血管の周りに丸い物体が存在していることが発覚。さらに電子顕微鏡で細かく観察すると、細菌とは異なる謎の原核生物が確認されました(写真)。

その後も同じ地域から、しかも数年内に似た脳炎が3件も発生して、いずれも同じ原核生物らしき物体が脳内に認められたのです。この正体不明の原核生物と似た画像を検索したところ、古細菌(こさいきん)という生物がヒットしました。

次世代シーケンサーを活用して脳内に存在する古細菌を証明

古細菌は、極限環境に生息する生物です。たとえば火口にいる好熱菌、海洋深層や塩田にいる高度好塩菌などがあります。これらの生物は、特殊な条件で培養しなければなりません。そもそも採取した脳組織は凍結保存しているため、古細菌は死滅して培養が期待できません。培養にたよらず病原生物の正体を証明する方法はないものか、悩む日々が続きました。

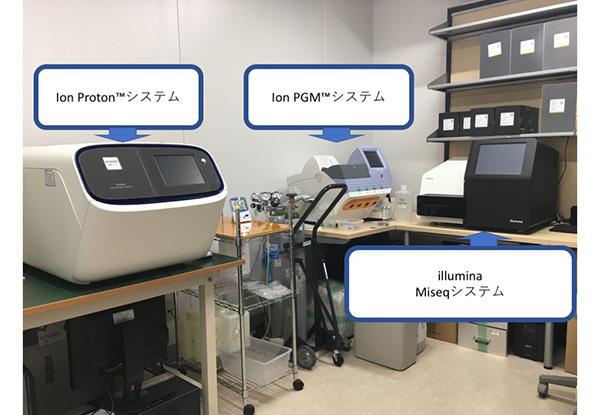

この問いに答えてくれた技術が、次世代シーケンサー(*2)によるメタゲノム解析(*3)でした。サンプル内にふくまれる全生物のDNA配列を根こそぎに調べることができます。つまり、このメタゲノム解析によって、脳組織に古細菌のDNA配列が含まれていることを証明すればいいのです。

当時は京都大学のゲノムセンターと共同でこのメタゲノム解析を行い、予想どおり、3例目と4例目の患者さんの脳組織から古細菌の一種、高度好塩菌のDNA配列を検出することに成功しました。脳内に古細菌が発見された事例は過去に類がなく、研究成果を神経専門誌に英文発表しました。

それからも試行錯誤しながら独自の解析システムを構築して、現在までに、肉芽腫性アメーバ脳炎の診断、アジア初のBウイルス感染症の証明に貢献しています。

用語解説

*1:遺伝子(gene)と染色体(chromosome)から合成された言葉で、DNAのすべての遺伝情報のこと。

*2:DNAの塩基配列を高速に解読できる装置。短時間かつ低コストでゲノム情報を解読できる。

*3:群集を構成する微生物のゲノムDNAを根こそぎ調べる方法。