ダウン症候群と急性リンパ性白血病の問題

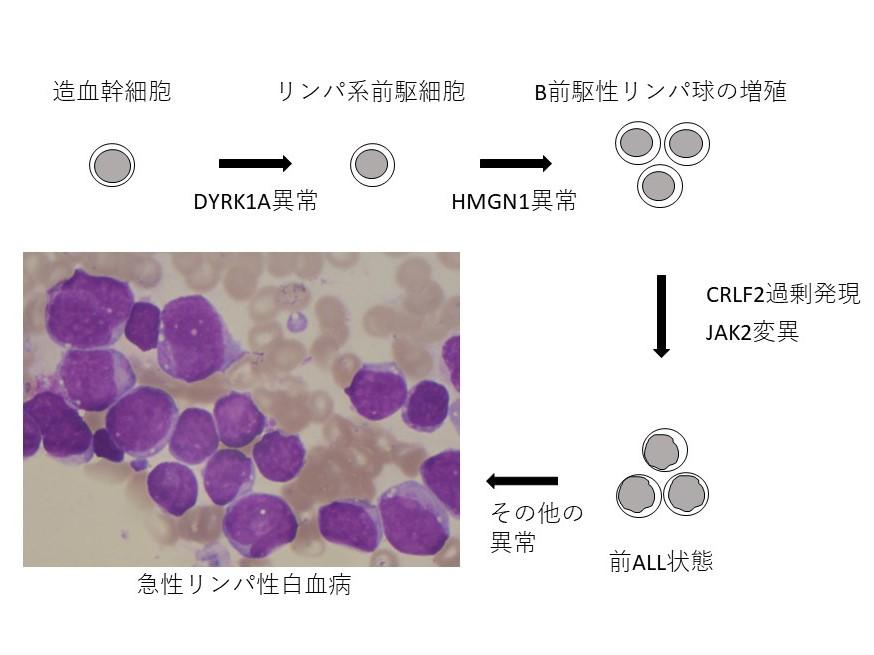

46本ある染色体のうち21番染色体が3本に増加することで、ダウン症候群が発生します。このダウン症候群には様々な合併症が起りますが、そのうちの1つが急性リンパ性白血病(ALL)であり、ダウン症候群の患児は健常児に比較し20倍ALLになりやすいと言われています。今日ではALLの9割が長期生存できるようになっていますが、ダウン症候群に合併したALLは薬剤に対して耐性であること、治療の副作用が強くでることから、その治療成績は10-15ポイント低いのです。2014年にダウン症候群のALLの約半数において21トリソミーとは別にCRLF2という遺伝子に異常があるということがわかり、ダウン症候群のALLが独立した疾患として、世界的に注目されるようになりました。ダウン症候群は人において最も頻度の高い染色体異常であり、ALLは小児において最も頻度の高いがんであり、2つ合併したこの疾患は小児科医にとって重要課題です。心疾患をはじめとするダウン症候群の合併症の治癒率が改善している今、さらにALLを克服することによってダウン症候群のこどもの長期の生存が得られると期待されます。

アジアにおける小児がん国際共同臨床研究

2005年から、シンガポールを中心にしたアジアの研究グループで小児がん、特に白血病に対して協力して治療成績を向上させようという話し合いが行われてきました。ダウン症候群のALLの治療成績がよくないことは、アジアのみならず世界各国での共通の問題であったために、ダウン症候群のALLが最初のプロジェクトとして取り上げられました。現在、シンガポール、マレーシア、台湾、香港、日本が臨床試験に参加しており、日本では、小児がん研究グループ(JCCG)が中心となり進めています。私は、JCCGのメンバーとしてALLを専門としていたこと、シンガポールのYeoh先生と米国のSt. Jude Children’s Research Hospitalで同期のフェローであったことなどが縁で、このプロジェクトに中心的に取り組むこととなりました。年に2−3回の会議と、毎月のウェブ会議を通じて、臨床試験の相談(立案、登録、進捗確認など)を行なっています。また、本試験を端緒として、様々な小児がんの問題にアジアとして取り組む基盤(例えば、電子的データ登録システムや、人材育成)が構築されつつあり、今後の更なる発展が期待されます。