学校の授業が分かりやすく楽しくなるための研究

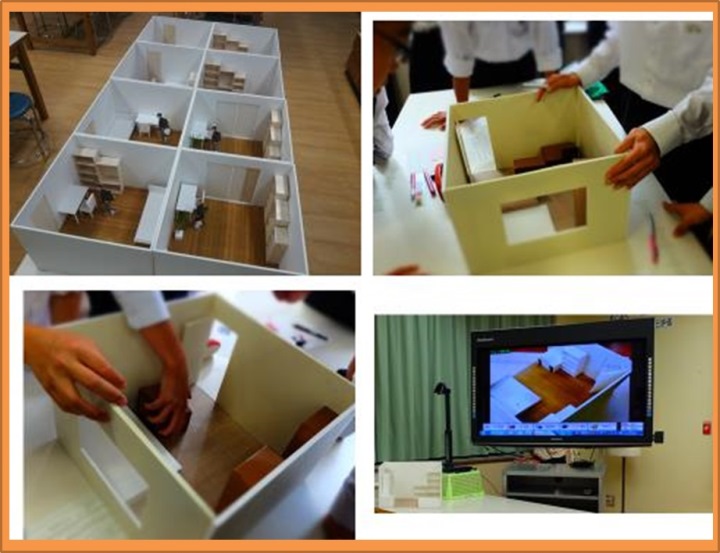

私の研究分野の一つとして、家庭科教育学という学問があります。家庭科教育学とは、学校教育における“家庭科”を研究対象とし、教科の実態と課題を科学的に捉え、家庭科教育の充実に努める学問です。これら家庭科教育学という学問に基づき、例えば、写真のような、模型教材の開発を行っています。家庭科の実態として、住生活の内容は、衣生活や食生活の内容に比べて学習内容(住宅や地域)が大きく、学習対象を教材として教室に取り入れることが難しいという課題があります。このような家庭科の実態と課題に対して、「どのようにすれば授業が分かりやすくなるのか」、「どんな教材を使えば授業が面白くなるのか」など、家庭科への理解、興味・関心が高まるような研究を行っています。

私たちの生活を「すまいる(^_^)」にするための研究

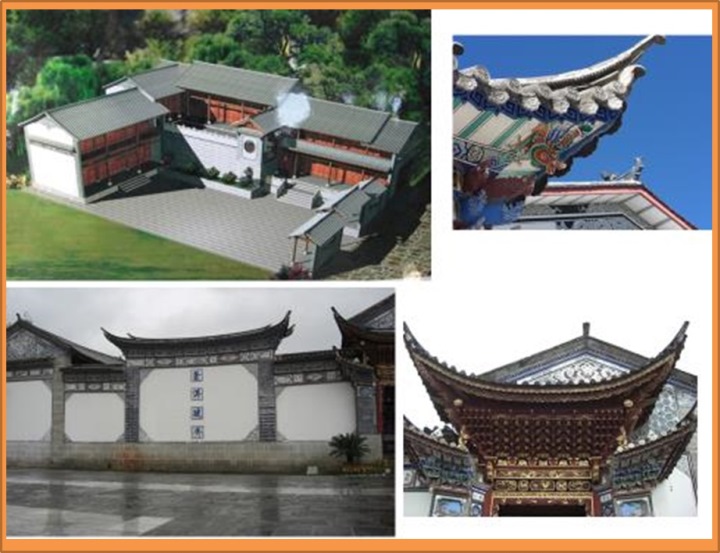

もう一つの研究分野として、住居学という学問があります。住居学とは、私たちの生活における “住まい”を研究対象とし、住居および室内環境を総合的に捉え、住生活の仕組みを解明していく学問です。世界には日本と異なる多様な住まいが存在します。例えば、写真は、中国雲南省の伝統的な住まい「三坊一照壁(※1)」と言われるもので、名前の通り3つの坊と1つの照壁で構成されています。このような住まいの形態や構造は、地域の環境や民族の文化が大きな影響を与えています。言い換えると、住まいは、住んでいる地域の自然や環境に適合しながら発展してきたもので、あわせて、長い年月のなかで培われた民族的な住まい方が行われています。しかし、近年、新しい建築材料や生活用品が普及することで、伝統的な住まいの形態や住まい方に変容がみられます。技術の進歩により私たちの生活は便利になってきている一方で、現代まで受け継がれてきた住文化や住まい方などはなくなってきているのも事実です。私たちの生活は、ものが豊かになり、便利になり、快適になりました。今後も、それが続いていくことと思います。しかし、本当の意味で「生活を豊かにするということは何か?」ということを問いながら、研究を行っています。

用語解説

(※1)三坊一照壁

坊とは、基本単位となる一つの棟であり、照壁とは、‘コ’の字型の構成をしている坊への風の侵入を防ぐ壁であるほかに、日光を反射し、部屋の採光に作用するだけでなく、住居を装飾するはたらきがあり、白族の住まいの象徴と言えます。建築資材には、主に土、木、瓦とレンガ、石、砂が使用され、石で基礎を作り、その上に土や貝殻および藁の混合したものを用いて、壁を形成しています。反りを持った瓦屋根を束立の屋根で支える木造の軸組に、レンガ、石による組積造を組み合わせた混構造は、白族の特徴的な構法であり、強風を避け、地震に強い架構とされています。