植物ヘモグロビンの機能と役割の解明

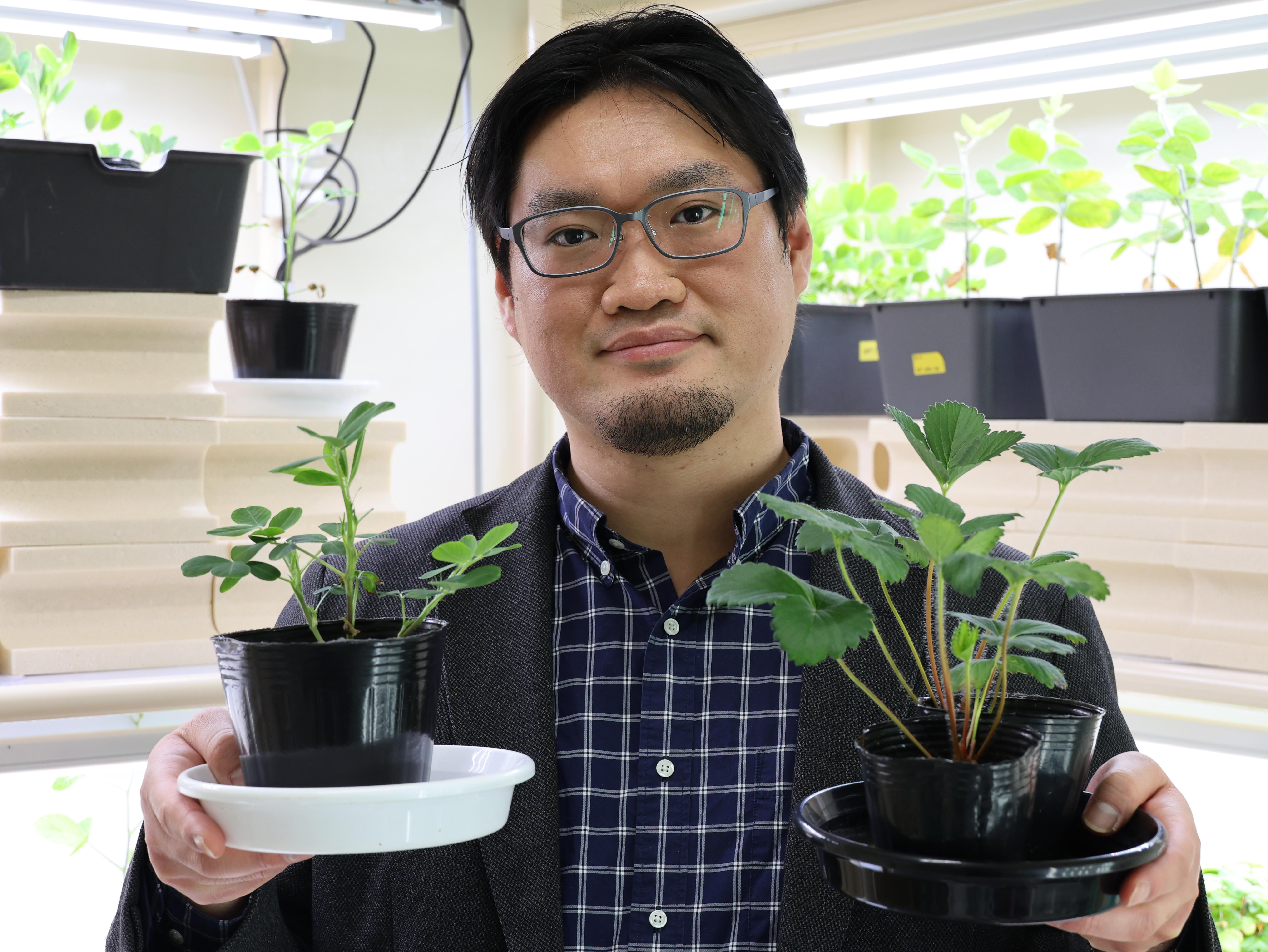

地球上には、多数の植物と微生物が存在しています。そして生活圏を共にする植物‐微生物は、様々なカタチで共生しています。私たちは、植物と微生物が織りなす共生関係に、どのような遺伝子や物質が必要なのか探索しています。

マメ科植物は根粒菌との共生窒素固定(*1)によって、大気中の窒素分子を窒素栄養として利用することが出来ます。そのため、多くのマメ科植物は窒素栄養の乏しい土壌においても、旺盛に生育することが出来ます。この共生系は、植物ヘモグロビンの1つであるレグヘモグロビン(Lb)が根粒内の酸素分圧を調節することで、正常に保たれています。私たちの研究室では、Lbを含む様々な植物ヘモグロビン(Phytogb)に着目し、各種Phytogbがどのような機能を持っているのか明らかにするために研究に取り組んでいます。また、多くのPhytogbが有する一酸化窒素(NO)除去活性に着目し、根粒共生や菌根共生をはじめとする多様な植物微生物相互作用や環境応答に対する役割を明らかにすることを目指しています。

根粒共生での活性イオウ分子種の役割と産生機構

根粒共生をはじめとする「植物と微生物の共生」が成立するためには、共生の様々な過程で多数の分子が機能しています。植物と微生物は、まるで「会話」をするかのように、お互いに共生に必要な分子を産生・認識し合うことで共生プロセスを進めていくのです。

これまでに、活性酸素種(ROS)(*2)や活性窒素種(RNS)(*3)などの活性分子種と呼ばれる小分子が、根粒共生成立のためのシグナル分子として機能することが明らかにされてきました。そして最近ではROSやRNSに加え、強い抗酸化活性を持つことで知られる活性イオウ分子種(RSS)(*4)もまた、根粒共生の成立過程で発生していることが明らかとなりました。私たちは、根粒共生中に見られるRSSがどのような機能・役割を持っているのか、マメ科植物や根粒菌がどのような経路でRSSを産生しているのか、さらに、どのような仕組みでRSS量がコントロールされているのかを解明するため、研究に取り組んでいます。

用語解説

*1 窒素固定 安定な窒素分子を生物が利用可能なアンモニアへと還元する反応。窒素肥料は化石エネルギーを消費して工業的に生産されています。根粒内部の根粒菌は、大気中の窒素ガスをアンモニアへと還元し、植物へ窒素源として供給します。窒素固定に必要なエネルギー源は植物が根粒菌へ供給します。この両者のギブアンドテイクの関係を「共生窒素固定」とよんでいます。

*2 活性酸素種 酸素分子が反応性の高い化合物に変化したもので、生体内においてはシグナル分子として機能するほか、生体成分を酸化させる性質があります。一重項酸素、スーパーオキシド、過酸化水素、ヒドロキシラジカルなど。

*3 活性窒素主 活性窒素種は、単独もしくは活性酸素種(ROS)と共に作用してシグナル分子として機能するほか、細胞を損傷し、ニトロソ化ストレスを引き起こします。一酸化窒素、ペルオキシナイトライトなど。

*4 活性イオウ分子種 硫化水素やチオール基に過剰にイオウ原子が付加したポリスルフィド構造を有する化合物のことを示します。生体内では活性酸素種の除去に機能します。システインパースルフィド、グルタチオンパースルフィドなど。