養殖用の餌の原料は何?そして、何が問題?

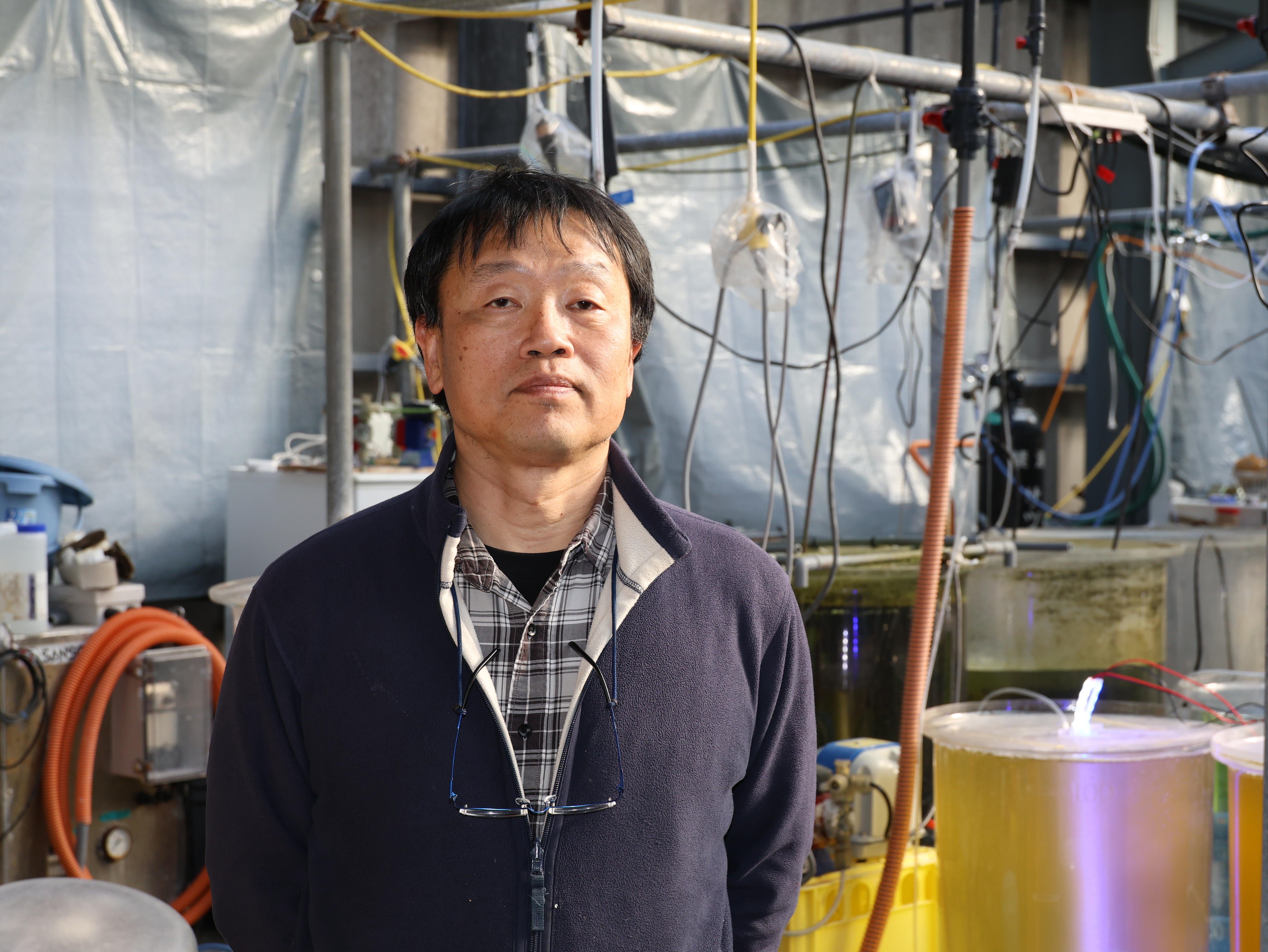

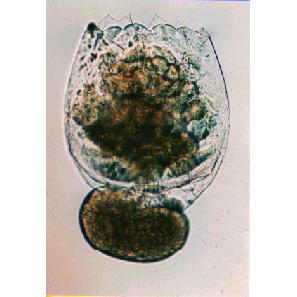

現在、稚魚期以降の魚介類養殖には、配合飼料が使われています。配合飼料は、タンパク源、油脂、その他の栄養源(ビタミン、ミネラルなど)を混ぜ合わせて、ペレット状(粒状)に成形して、魚介類に給餌します。現状では、タンパク源として、アジやイワシを原料とした魚粉が使われています。しかし、アジやイワシなど、天然魚の資源量は減少している傾向にあると同時に、世界中で養殖生産量が増大し、餌原料のニーズが増えています。将来的に、魚粉の競合が厳しくなることが予想され、結果として、魚粉に代わるタンパク源が求められています。我々の研究室は、これまで魚の赤ちゃんを育てる研究をしており、彼らを育てるために、餌となる動物プランクトンを培養しています。魚の一生で、最も変化が激しく、成長率が一番大きい、ふ化してから稚魚になる成長段階で、この動物プランクトンが餌として使えるのならば、これを大量に生産すれば、稚魚期以降の餌の材料として使えるのではないかと考えました。そこで、この動物プランクトン「シオミズツボワムシ」(以下、ワムシ)を大量に培養して、稚魚期以降の餌の開発を試みました。

飼育実験の結果は?そして、課題と展望は?

実験では、ワムシを材料の配合飼料と、魚粉材料の飼料を作成しました。試験魚にはマダイを使いました。試験結果は見事に成功し、マダイでは魚粉と同等の飼育成績(生残、成長)となりました。しかし、マダイだけでは養殖魚全般に使えるとは言えないので、ヒラメとブリの稚魚を使った実験も行いました。ここで問題になったのは、マダイでは食べてくれたのに、この両魚種は、ワムシ材料の飼料を食べてくれなかったことです。しかし、魚粉で作った飼料は食べます。このままでは実験にならないので、ワムシ材料の飼料の改良に取り組みました。ヒントになったのは、魚粉材料の飼料を食べたことです。ヒラメもブリも、マダイに比べれば、魚食性が強いという特徴があります。つまり、「魚臭い=摂餌を誘引する物質」が必要だと考えました。そこで摂餌誘引物質(遊離アミノ酸および核酸)を加えてみました。そうすると、両魚種とも、ワムシ材料の配合飼料を食べてくれるようになりました。その後の結果は、ブリでは同等で、ヒラメで魚粉材料の飼料に劣りました。今後、ヒラメでも同等の成績を残せるよう改良する予定です。さらに、魚以外の陸上動物にも使ってみようと考えています。