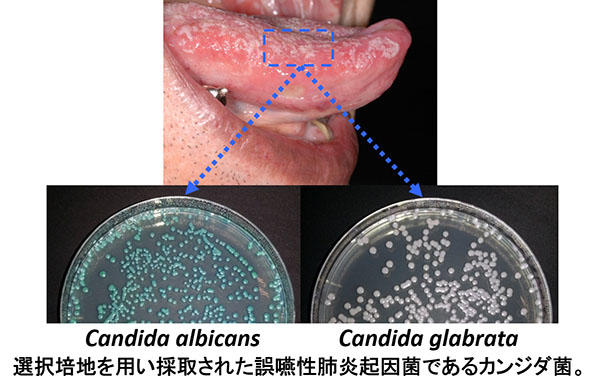

誤嚥性肺炎起因菌の一種であるカンジダ菌

カンジダ菌は人体に広く生息する常在菌です。2019年に厚生労働省が発表した人口動態統計では、日本人の死因の第5位は肺炎であり、そのうち誤嚥による肺炎は、高齢者において高頻度に発症します。誤嚥性肺炎の原因菌の一つとして、口腔内に生息するカンジダ菌が挙げられます。口腔内より採取される主なカンジダ菌は、Candida albicans、Candida glabrata の2菌種であり、生体側の免疫が低下した状態や口腔内が乾燥した状態など、カンジダ菌は生息しやすい環境に自己を順応させ、より増殖しやすくなります。高齢者では、咳反射の低下や嚥下機能の低下など機能面の衰退に加え、加齢に伴う唾液腺の萎縮や薬剤服用に起因する口腔乾燥、老化による免疫能の低下などがより顕著になっていきます。つまり、生体は図らずとも加齢とともに口腔カンジダ菌が生息しやすい環境が整っていき、さらに誤嚥をもたらす機能面の低下も起こりやすくなっていきます。このような状況下において、一旦カンジダ菌が抗真菌性薬剤に耐性を獲得してしまうと増殖や病原性の増強に拍車がかかり、誤嚥性肺炎の発症が強く懸念されます。

口腔カンジダ菌の菌種識別および性状解析に基づく誤嚥性肺炎予防法の開発

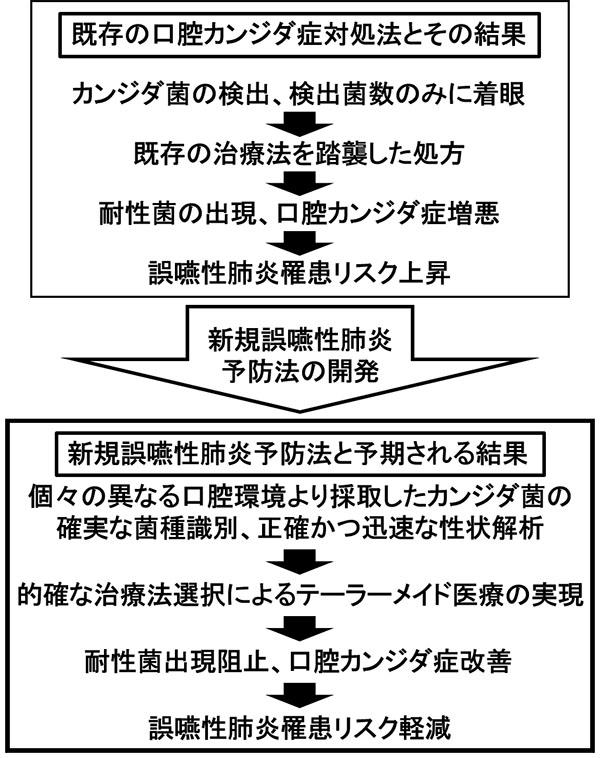

誤嚥性肺炎を抑制するには、口腔内のカンジダ菌数を為害性のないレベルに減少させることが有効です。そのためには、口腔内に生息する口腔カンジダ菌の確実な菌種識別および正確な性状解析が必要不可欠であり、確実な菌種識別、正確な性状解析結果に基づく適切な診断および的確な治療法の選択は誤嚥性肺炎の予防に繋がると考えています。現在、口腔内にカンジダ菌の増殖が疑われた場合、簡易キットにてカンジダ菌の存在を調べ存在が認められれば、抗真菌性の内服薬や含嗽剤を処方する対症療法が一般的な治療法です。しかしながら、これらの薬剤の使用により、一時的にはカンジダ菌の増殖を抑制することができても再度カンジダ菌は増殖を繰り返し、次第に薬剤効果を得にくくなることは、臨床の現場でしばしば目の当たりにするところです。これは一定数以上のカンジダ菌が検出された事実のみに着目し、検出された菌種、検出されたカンジダ菌が示す性状について十分な検証を行わず、既存の治療法を踏襲した結果と考えられます。そこで我々は患者個々の口腔環境に着目し、正確かつ迅速な菌種識別、性状解析に基づくテーラーメイド医療の実現を基盤とした誤嚥性肺炎予防法の開発を目指しています。