繁殖生態からサクラエビの資源量を明らかにする試み

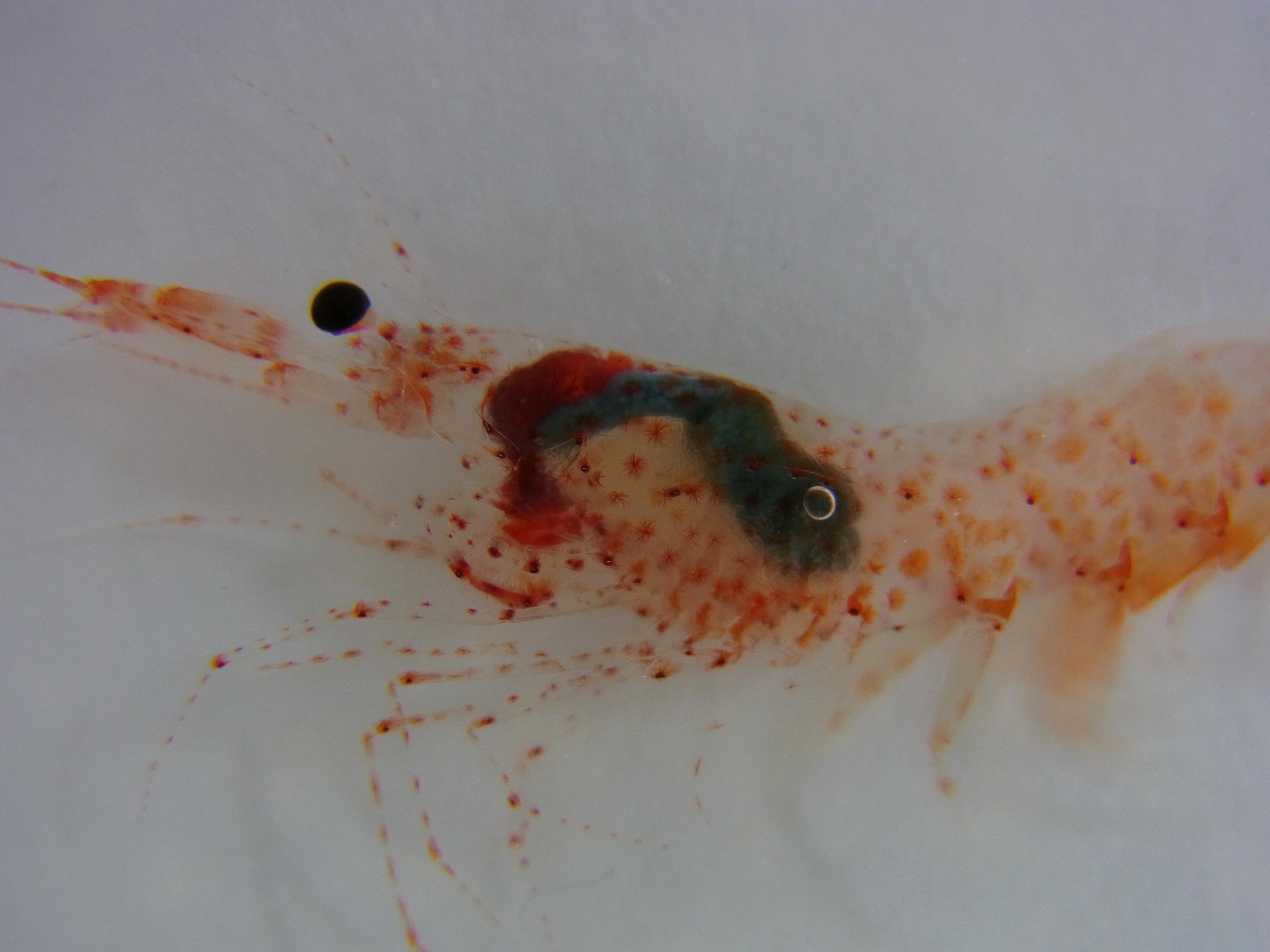

サクラエビは駿河湾に生息する小型の食用エビです。近年、漁獲量が大幅に減少しため、原因解明と、資源回復のための対策がなされています。私たちは、このエビを交尾・産卵が可能な成熟個体と未成熟個体に見分ける方法の開発に取り組みました。サクラエビの殻はごく薄いため、発達した卵巣が体の外側からも観察できます。そこで、このエビの卵巣に含まれている細胞を組織観察*1という手法で調べた結果と、殻ごしの卵巣の色のデジタル画像解析*2の結果を比較しました。その結果、人の目でも産卵直前の成熟エビを見分ける方法を確立でき、漁獲されたエビに含まれる産卵直前の雌の割合を簡便に求めることが可能になりました。合わせて、湾内の海中に浮かんでいるエビの卵の数を調べることで、湾内に生息するエビの数が推測できるようになりました(この方法は卵数法*3と言います)。このほか、未解明だった雄の成熟サイズを、交尾器官の形態に基づいて明らかにしました。水生動物の繁殖の研究は、生態の理解はもちろん、資源保護にも役立ちます。最近は、水産学部附属練習船「南星丸」による底曳網調査に参加しています。鹿児島湾内の深海性魚介類の資源変動のメカニズム等を明らかにしたいと考えています。

夜間の照明が陸生甲殻類の繁殖行動に与える影響

鹿児島県の離島でもみられるオカヤドカリ*4は、名前の通り陸上で暮らすヤドカリです。熱帯が分布域の中心のため、南西諸島の個体群は分布の北限域にあたる希少な存在と言えます。これまでに、マングローブ林で繁殖行動を行うコムラサキオカヤドカリ、人が捨てた貝殻を利用して大きくなるオオナキオカヤドカリ等を対象に繁殖シーズンや、幼生放出の月齢・潮汐周期への同調について研究してきました。オカヤドカリでも子供時代は海で暮らします。つまり塩分を含む海水中でふ化しなければなりません。母親は抱卵中*5の卵のふ化が近づくと、波打ち際へと移動し、水中に幼生を放ちます。この幼生放出は、なるべく多くのふ化幼生が捕食者の少ない沖合へと移動するよう、満月または新月の夜の満潮の後、すなわち大潮の引き潮時に集中します。ところが、夜に使用される人工照明が、このような陸生甲殻類の繁殖行動リズムを乱すことが示唆されています。この影響は、親個体だけでなく、幼生の沖合への移動や生存率にも及ぶかもしれません。そこで、オカガニ類*6を対象に、照明が視覚に及ぼす影響に関する実験や、生息環境の夜間の照明環境の現地調査を行っています。

用語解説

*1細胞の形態等を観察する方法です。保存液に浸漬して腐らないようした組織を、蝋のブロックに浸透させて薄くスライスして、染色します。この切片を顕微鏡下で観察します。

*2デジタル画像内のピクセルに含まれるRGB値を抽出して、色彩データの解析を行う方法です。

*3ある1日の産卵場に存在する卵の数と雌が1回に生む卵の数から産卵した雌の数を求めます。そして、産卵場内にいるこの日に産卵した雌の割合、雌雄の数の比から資源尾数を推定します。

*4 17種のオカヤドカリ属とヤシガニ1種からなる陸生のヤドカリ類は、オカヤドカリ科に分類されます。オカヤドカリは学名Coenobita cavipesの和名にもなっています。日本からは7種のオカヤドカリ属とヤシガニの記録があります。

*5エビ・カニ・ヤドカリ類の雌は、生殖孔から排出された卵を腹肢(腹部の付属肢)に付着させて、ふ化までの間、保護します。サクラエビやクルマエビなどの根鰓亜目は抱卵せずに卵を放出します。

*6 26種からなる陸生のカニ類でオカガニ科に分類されます。日本からはオカガニ、ミナミオカガニなど6種が記録されています。