HTLV-1感染症について

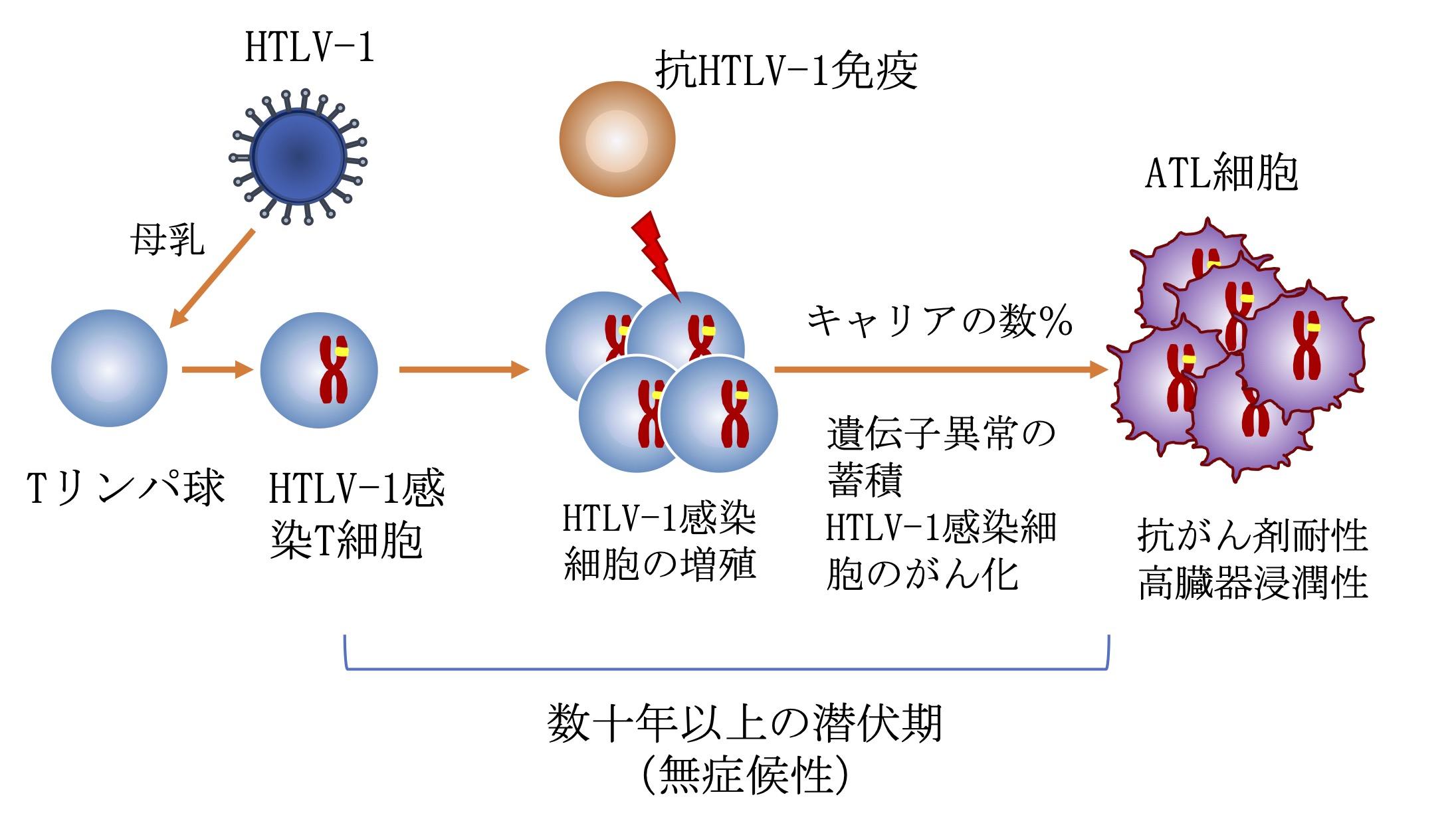

当センターは、腫瘍ウイルス、HIV/エイズ、そして歴史的なパンデミックとなった新型コロナウイルス感染症(COVID-19)などの新興ウイルスの先端研究拠点です。私の研究室では、白血病ウイルスであるHTLV-1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型)によって引き起こされる成人T細胞白血病(ATL)の病態解明を通して、患者さまに新しい治療薬を届けることを目的に基礎研究を行っています。HTLV-1感染は、古くは縄文時代まで遡ることができ、20年前までは九州や沖縄の風土病と言われていた歴史的背景があります。今でも一般にはあまり知られていない感染症ですが、日本には、その感染者(キャリア)が約100万人、世界では3,000万人以上いると推定されています。ウイルスは、人類学的には内在性レトロウイルスのようにヒトの進化に重要な存在であると考えられますが、COVID-19のようなパンデミックに現在直面する我々にとっては脅威以外の何もでもありません。HIVと同じ仲間のレトロウイルスであるHTLV-1もまた生命を脅かすウイルスです。このウイルスは、長期間潜伏後、キャリアの数%にATLを発病させます。ATLの他にも、神経難病であるHTLV-1関連脊髄症 (HAM)などを引き起こします。これらの疾患は、難治性であり、予後も良くありません。鹿児島県は、HTLV-1キャリアやATL、HAM患者さまが多くおられます。これらの疾病の克服は、当センターの責務であります。

新薬はアカデミアでのシーズ開発から

がんは、一般に多段階のステップを経て発生すると考えられています(多段階発がん説)。すなわち、がん遺伝子やがん抑制遺伝子の変異が長い時間をかけて順次蓄積し、がん化するというものです。ちなみに、Knudson博士は、1971年にある種の癌は2回の突然変異で起こるという仮説「two hitセオリー」を提唱しました。ATLにおいても、多段階発がん説が1989年ごろから提唱されていました。実際、近年のバイオインフォマティクスなどの解析技術が進んだことにより、ヒトのゲノムを網羅的に調べることが可能になり、私たちも含めた複数の研究グループによって、ATLのゲノム異常が明らかになりました。

ATLのような難治性がんの治療には、副作用が少なく、かつ効果的にがん細胞を排除できる分子標的薬の開発が重要です。そのためには、がん細胞や体の中で起こっている現象を、生化学的および分子生物学的に明らかにする必要があります。それにより初めて、治療標的がわかり、新薬の開発につなげることができます。日本は、新薬開発が欧米と比べて遅れていると言われています。大学などのアカデミアでの研究は、日本の創薬力や、また将来の科学技術力の発展において重要な位置づけにあります。さらに、将来の医学を担う人材育成も重要な課題と考えています。